Les systèmes financiers sont malléables. Ils tendent à s'adapter aux évolutions des structures sociales, politiques et économiques ; leur rôle restant de réorienter l'épargne et de répartir les risques pour permettre aux acteurs de gérer leur trésorerie, d'investir et de se protéger des aléas.

Au cours des soixante-dix dernières années, nos sociétés auront connu une transformation spectaculaire. La période de l'immédiat après-guerre avait consacré un capitalisme encore enfermé dans les espaces nationaux, encadré par une réglementation contraignante, l'État conservant la haute main sur l'allocation des ressources. Au début des années 1980, la révolution initiée dans le monde anglo-saxon par Ronald Reagan et Margaret Thatcher affecte ces trois dimensions simultanément. On assiste (1) à une moindre implication des États dans le fonctionnement de l'économie, (2) à la libéralisation des marchés fondée sur le primat de la concurrence, (3) à l'ouverture de frontières au mouvement des marchandises, des capitaux et des hommes. Cette évolution est planétaire et touche aussi bien l'Europe occidentale que les économies à planification centralisée (Chine et, dans une moindre mesure, avant même la chute du Mur de Berlin, le bloc soviétique).

Ainsi, si l'on se livre à une relecture « stylisée » de l'histoire économique, à un « capitalisme national administré » qui couvre la période 1950-1980, aura succédé, selon l'expression consacrée, un « capitalisme libéral mondialisé ». Inévitablement, ce changement de paradigme s'est répercuté dans la sphère qui nous occupe ici, celle du marché des créances et des risques, c'est-à-dire dans le monde de la finance, de l'assurance et de la monnaie : le désarmement réglementaire y est général et accéléré, et la montée en puissance des marchés est sans précédent.

La grande crise financière et la grande récession des années 2008-2009, le cortège de réglementations qui s'en est suivi, marquent une inflexion, sinon un coup d'arrêt. Les banques, jugées fautives, sont mises sous surveillance. Et la politique monétaire soucieuse du soutien de l'économie s'éloigne de l'orthodoxie en vigueur jusque-là. Mais, à peine remis de la grande crise financière, le système financier subit, du fait de la pandémie du coronavirus, un choc de grande ampleur qui remet en cause nos certitudes toutes fraîches. Il va connaître une nouvelle évolution, qui modifiera la réglementation et la politique monétaire. Les règles, calibrées pour l'après-2008, ne sont plus adaptées.

Nous entrons probablement dans une ère nouvelle. L'État revient en force dans la gestion de la finance et de la monnaie, mais c'est à l'unisson des tendances qui minent de façon souterraine l'ensemble de nos sociétés. Le libéralisme et la mondialisation ne font plus l'unanimité, et des gestes ont déjà été accomplis qui ébranlent l'ordre du multilatéralisme. Il reste à qualifier ce nouveau capitalisme qui se lève à l'horizon de la décennie.

Le « capitalisme national administré », 1950-1980

Après la Seconde Guerre mondiale, en Europe, dans un régime d'étalon de change-or hérité des accords de Bretton Woods, les marchés financiers sont inexistants, la bourse étroite et l'obligataire centré sur le financement d'une dette publique héritée des années de conflit. Le système, esquissé par Hicks en 1974, que nous avions dénommé dans les années 1970 « l'économie d'endettement » (Levy-Garboua, 1978 ; Maarek, 1978), a des caractéristiques bien spécifiques.

Dans une économie d'endettement, la tradition de la banking school prévaut. L'arme de politique monétaire est le taux court (le taux d'escompte) et il varie peu, peu souvent et dans des proportions limitées. Le modèle sous-jacent est celui de banques qui font du crédit en fonction de la demande qui leur est adressée par les entreprises et les ménages, déposent en banque centrale les réserves obligatoires qui leur sont imposées et, au vu des dépôts qu'elles ont collectés, trouvent auprès de la banque centrale le refinancement dont elles ont besoin. Peu de fonds propres, des réserves obligatoires importantes (de l'ordre de 10 % des dépôts), une distribution de crédit massive : les banques étaient « en banque », c'est-à-dire accusaient en permanence un déficit de ressources1.

Le taux du crédit est un taux de concurrence imparfaite (le taux de base bancaire plus une marge), et les ressources, dont la faible rémunération est contrôlée par l'État, subissent une forme de « répression financière ».

C'est un système très souple, adapté à des emprunteurs disposant de faibles fonds propres, où le crédit est moteur et premier, où la masse monétaire est endogène, et où la base monétaire est constituée surtout à partir du refinancement des banques, dont le volume échappe largement à la banque centrale. Il fonctionnait sans heurts par temps calme, lorsque le cycle des affaires était normal, mais s'emballait lorsque la demande de crédit s'accélérait et était plus réactive aux variations d'activité que la demande de monnaie : l'instabilité ne pouvait alors être évitée que par le rationnement du crédit, son « encadrement », auquel la Banque de France a dû avoir recours à plusieurs reprises, et jusque dans les années 1980. Ce régime n'a pas résisté à la volatilité introduite par les changes flexibles et la montée de l'inflation.

Le « capitalisme libéral mondialisé », 1980-2010

Avec la grande inflation des années 1970 débutent des « désintermédiations » successives qui vont façonner le paysage financier. D'abord, dans les années 1980, apparaissent les fonds monétaires, en réaction à la réglementation Q sur les dépôts, puis l'assurance vie pour financer les déficits publics et favoriser une épargne plus longue, afin de limiter la « transformation » des termes et rendre plus compatibles le désir d'une épargne liquide des particuliers et les besoins d'investissements à plus long terme des entreprises. La libéralisation des mouvements de capitaux puis celle des marchés vont permettre la seconde vague de désintermédiation, celle des marchés, avec successivement le développement fantastique des produits dérivés dans les années 1990, puis celui des repos et de la titrisation dans les années 2000.

Le moteur de ce développement, c'est la mondialisation, la financiarisation de l'économie et la croyance aveugle dans les marchés. Les régulateurs et les économistes avaient sous-estimé la mutation du système financier, au point qu'ils ont occulté l'émergence des banques de marchés, des fonds, de tout ce que l'on appellera le shadow banking. C'est ce système qui a éclaté en 2008 sous l'effet de ses propres dysfonctionnements, entraînant une crise financière au caractère systémique sans précédent. On s'est donc réveillé en prenant conscience de deux réalités : la taille du shadow banking était désormais supérieure à celle des banques aux États-Unis (mais l'Europe allait connaître le même phénomène avec quelques années de décalage) ; la croissance du système financier était beaucoup plus rapide que celle du PIB en valeur2.

Au plan monétaire, en rupture avec la période précédente, Paul Volcker, le président de la Federal Reserve (Fed), pour casser l'inflation (qui dépassait 15 % en 1981), a résolument opté pour une politique « monétariste » centrée sur le contrôle des agrégats monétaires. Cette fois, on laissait fluctuer les taux librement, mais la Fed contrôlait un agrégat monétaire à travers sa base monétaire, somme des billets et des réserves obligatoires. La demande de billets étant très stable et peu susceptible de fluctuations larges et les réserves des banques étant strictement limitées aux exigences des réserves obligatoires (non rémunérées, ce qui, en période de taux d'intérêt à deux chiffres n'incitait pas à détenir des réserves excédentaires), la Fed avait une assez bonne maîtrise de son bilan, à travers sa politique d'open market. L'effet sur la masse monétaire était moins bien assuré qu'il est souvent prétendu. Mais, en gros, l'agrégat monétaire visé (M1 ou M2) était un multiple de la base monétaire, le « multiplicateur monétaire ». C'est le « moment friedmanien » de la planète monétaire : le contrôle énergique de l'agrégat monétaire (combiné à une vigoureuse relance budgétaire) assurait le plein-emploi et la désinflation. Et ce fut un succès. Mais peu à peu, le système s'est déréglé. Le contrôle des agrégats monétaires était difficile, les disputes faisaient rage sur le choix du bon objectif, et les fluctuations des taux avaient des inconvénients. Progressivement, Alan Greenspan a mis l'accent sur les taux d'intérêt et, comme il se rendait compte de la difficulté de maîtriser la masse monétaire, sa gestion a pris un tournant décisif avec une politique orientée vers deux objectifs, le contrôle de l'inflation et le plein-emploi. En 1993, John Taylor a théorisé cette approche avec la « règle » éponyme, qui substituait une formule de calcul systématique à une politique discrétionnaire et préconisait une obligation de monter le taux d'intérêt réel en cas de dérive de l'inflation ou de saturation des capacités de production. La base monétaire reste suivie, le multiplicateur regardé, mais la politique consiste désormais à faire varier le taux court réel pour éviter tout dérapage de l'inflation par rapport à un objectif fixé, mais que le président de la Fed se refusait de révéler3.

Cette horlogerie de la gestion des taux d'intérêt va toutefois dérailler à la suite des crises (asiatique, russe, des dot.com). Chaque fois, la peur d'aggraver une récession a poussé la Fed à baisser les taux d'intérêt bien en deçà de ce que suggère une règle de Taylor, et a sans doute favorisé la spéculation et l'emballement qui a précédé la grande crise financière de 2008.

À partir de 2010,

une nouvelle structure financière4

Il n'est pas facile de caractériser l'économie de la décennie 2010, tant elle paraît « en transition ». Les États-Unis ont rapidement fait le diagnostic des défaillances de leur système financier et l'ont restructuré sans attendre : capitalisations massives, adossement des banques les plus fragiles à quelques leaders, reprise du contrôle des investment banks et des government-sponsored enterprises, etc. La politique de relance budgétaire et une politique monétaire feront le reste. Dès 2009, la reprise est là et la croissance va durer onze ans.

Par contraste avec la période précédente où le développement exubérant des marchés avait été le moteur de la financiarisation de l'économie, l'évolution intervenue après la grande crise financière est le résultat de la nouvelle régulation mise en place à partir de 2010, à travers le Dodd Frank Act aux États-Unis, les règlements et les directives de la Commission en Europe et, bien sûr, l'infrastructure réglementaire et monétaire mise en place au sein de la BRI (Banque des réglements internationaux)5, sous la bannière de Bâle III. Cette période a aussi été marquée par une révolution technologique majeure, celle de la digitalisation et de la naissance des crypto-monnaies, dont l'influence sera très importante à long terme, mais nous allons laisser cet aspect de côté dans cet article.

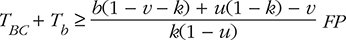

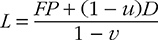

Pour résumer une réforme très complète et complexe, on peut dire qu'elle a mis sous contraintes strictes les banques commerciales. Les contraintes sont innombrables et ont trait à la procédure de faillite des banques (le bail-in se substituant au bail-out) et de résolution de ces faillites, au renforcement des chambres de compensation et à l'effort pour favoriser les marchés réglementés au détriment des marchés OTC (over the counter), à la protection des consommateurs de services financiers, à la gouvernance des banques et au renforcement de leurs instances de surveillance, etc. Mais, pour ce qui nous intéresse ici, ce sont les contraintes prudentielles de Bâle III qui constituent l'essentiel. Elles portent sur une exigence renforcée de fonds propres des banques, qu'il s'agisse de la contrainte de levier, qui leur impose un ratio minimum entre les fonds propres et le total du bilan des banques, ou de la contrainte de solvabilité, qui impose un ratio minimum des fonds propres rapportés aux actifs moyens pondérés par le risque. Mais elles exigent en outre désormais le respect de ratios de liquidité, de court terme (le liquidity coverage ratio, LCR) ou de long terme (le net stable funding ratio, NSFR). Le premier ratio demande aux banques d'être en permanence capables de disposer d'un coussin de liquidité très sûr (les high quality liquid assets, HQLA) pour faire face aux retraits nets qui pourraient advenir dans les trente jours suivant une très grave crise de défiance ou de panique bancaire. Le second vise à assurer que les engagements longs (au-delà d'un an) d'une banque soient adossés à des ressources stables de manière à limiter les risques liés à la transformation des termes que réalisent les banques. Dans ce qui va suivre, nous allons insister sur le LCR et, pour faire comprendre la contrainte qu'il met sur les banques, le représenter ainsi :

HQLA ≥ Capital outflows − Capital inflows

HQLA ≥ 25 % Capital outflows

Les « sorties de capitaux » (capital outflows) sont pour l'essentiel le résultat de retraits de dépôts ; les rentrées de capitaux (capital inflows) sont surtout la conséquence de remboursements de crédits non renouvelés. Pour donner une idée des ordres de grandeur, les sorties peuvent représenter entre 12 % et 20 % (le coefficient u) des dépôts (D), tandis que les remboursements seront de l'ordre de 2 % à 4 % (le coefficient v) des encours de crédit (L)6 :

HQLA ≥ uD − vL

Cet ensemble de contraintes constitue un corset serré du bilan des banques et, sans surprise, a favorisé le développement des « non-banques », permettant la poursuite, à un rythme certes plus lent mais soutenu, de la financiarisation de l'économie (Levy-Garboua et al., 2019).

À partir de 2010, fin de l'orthodoxie monétaire

L'autre élément marquant de cette décennie passée aura été la modification de l'environnement monétaire et de la politique des banques centrales.

La grande crise financière a provoqué deux réactions de Ben Bernanke, le nouveau président de la Fed : il amène très rapidement les taux d'intérêt à leur plancher, c'est-à-dire à zéro. Mais, privé désormais de l'arme usuelle de la politique monétaire, il introduit en même temps la rémunération des réserves et se lance dans une politique de quantitative easing (QE), en rachetant des titres publics et même certains titres du secteur privé. Une fois l'arme d'une politique du taux court épuisée, une intervention directe de la banque centrale sur les marchés ajoutait un volet quantitatif nouveau. Avec quatre conséquences, pour l'essentiel valables encore aujourd'hui.

Affirmation 1. Pour la première fois, la base monétaire est parfaitement contrôlée, mais la masse monétaire ne l'est pas7

Même avec un contrôle parfait de la base monétaire, la banque centrale ne contrôle pas (et ne cherche pas nécessairement à le faire) directement la masse monétaire. Nous avons tous vu la chute brutale du multiplicateur monétaire à l'instant même où la politique du QE s'est déployée : la base augmente, mais la masse monétaire ne bouge pas. Le gonflement de la base se traduit intégralement en un gonflement des réserves des banques :

Base monétaire = Encours de titres détenus par la BC = Réserves + Billets

Dans une économie fermée, les réserves sont « piégées » dans le système bancaire, au moins à l'échelle macroéconomique. La seule manière pour que cette création monétaire de la banque centrale se transforme en expansion monétaire dans l'économie, en dehors du système financier, est que le crédit augmente et que les dépôts progressent. À l'échelle des banques, la contrainte de bilan s'écrit :

Crédits + HQLA = Dépôts + Fonds propres

Pour des fonds propres donnés, si les HQLA augmentent (puisque les réserves, qui en constituent l'essentiel, grossissent), pour que les crédits augmentent, il faut que les dépôts progressent davantage encore.

Affirmation 2 : le QE consiste à racheter des titres existants,

c'est-à-dire qu'il opère une redistribution de la demande de titres,

non un accroissement des titres en circulation

Il entraîne alors une baisse des taux sur les titres rachetés par la banque centrale, un déplacement de l'allocation des portefeuilles vers les titres risqués, les actions notamment, devenus plus attractifs et, de là, une stimulation à investir : le q de Tobin, revalorisé, est à l'œuvre. Ce dernier aspect (la remontée de l'investissement) peut prendre du temps. D'où une période intermédiaire, observée après 2009, où la croissance de la masse monétaire n'est due qu'à l'achat de titres de la banque centrale, le crédit restant étale ou même se réduit, du fait de l'« interdépendance des contreparties ». La réussite de la politique de QE comme stimulus de l'activité économique n'est patente que si la demande de monnaie augmente (ex post) bien au-delà des sommes injectées du fait des rachats de titres par la banque centrale. Cette politique de QE a enfin une conséquence majeure pour la structure du système financier.

Affirmation 3 : le système bancaire devient « hors banque »,

c'est-à-dire prêteur net à la banque centrale

Dès lors que le HQLA devient supérieur aux fonds propres des banques, ce qui est provoqué par la politique de QE8, c'est mécanique. C'est la tradition aux États-Unis, mais c'est un gros changement en Europe, où la prépondérance du crédit maintenait les banques dans la dépendance du refinancement. C'est un handicap pour leur compte d'exploitation, compte tenu du taux consenti sur les réserves par la BCE (Banque centrale européenne) (–0,5 %), mais c'est un coussin de sécurité supplémentaire.

Les deux caractéristiques nouvelles correspondant aux affirmations 1 et 3 sont importantes, car, on le verra, elles vont subsister dans la période qui vient. C'est sur l'affirmation 2 que le changement va porter.

En réalité, Ben Bernanke et Janet Yellen ont entrepris plusieurs formes de QE successives, dont l'une, pratiquée de septembre 2011 à décembre2012, baptisée « opération twist », a consisté pour la Fed à acheter non plus seulement des Treasuries, des bons à court terme, mais des titres longs, de manière à abaisser les taux longs. Ne pouvant plus agir sur les taux courts, au plancher, la Fed a cherché à stimuler l'investissement des entreprises et des ménages. Encore une transgression de l'orthodoxie monétaire qui prévalait alors dans les cercles de banquiers centraux.

Affirmation 4 : une fois entré dans la politique de QE,

il est impossible de revenir à la situation antérieure

La crise des repos de septembre 2019 vient illustrer cet énoncé. Rappelons brièvement les faits : depuis l'annonce, au milieu de 2013, par Ben Bernanke de son souhait de sortir progressivement du QE et de pratiquer le tapering, d'abord en remontant son taux directeur, ensuite en réduisant puis en supprimant ses achats de titres systématiques, dans le but de réduire la taille du bilan de la Fed, il n'a fallu pas moins de cinq années d'efforts et de pédagogie pour que le mouvement se mette en route. Les taux des Fed Funds ont augmenté de 0 % à 2,5 % entre juillet 2015 et décembre 2018, et le bilan de la Fed, qui était passé de 800 Md$ au milieu de 2007 à 4 500 Md$ au milieu de 2014 est redescendu à 3 700 Md$ au début de septembre 2019. Une décrue très progressive, en comparaison de la rapidité de la montée qui avait précédé.

Que se passe-t-il lors d'une telle décrue ? Les réserves des banques diminuent, le HQLA aussi. Peu à peu, on se rapproche, puis on atteint le seuil où le LCR « mord ». Si le LCR « mord », le crédit est proportionnel aux dépôts (L est proportionnel à D) : l'offre de crédit est contrainte par la collecte des dépôts. Les banques vont alors accumuler des titres d'État pour renforcer leur « coussin » de liquidité, mais cela a une limite. Même si les bons du Trésor peuvent se substituer aux réserves, les banques répugnent à le faire à grande échelle : les rendements sont faibles, leur liquidité est moins forte que celle des réserves, etc. Faute de « monnaie centrale », elles doivent restreindre l'offre de crédit et le risque d'un rationnement de la demande apparaît. Dans un premier temps, celles qui sont le plus contraintes font appel au marché interbancaire, au marché des repos, mais, à l'échelle globale, le manque est là. Dans le cas des banques américaines en septembre 2019, en plein boom économique, la demande de crédit était très forte, et la contrainte de levier commençait à « mordre », elle aussi. Or, si la contrainte de fonds propres « mord », l'offre de crédit est limitée par ces fonds propres. Si les deux contraintes « mordent » en même temps, le crédit est contraint par les fonds propres et les dépôts par le LCR. Mais si crédits et dépôts sont contraints, les réserves des banques le sont aussi. Les réserves dont auraient besoin les banques sont très supérieures à celles que la Fed est prête à leur offrir : les deux valeurs, celle offerte par la banque centrale et celle demandée par la banque commerciale, sont incompatibles : pour éviter le rationnement du crédit et une crise, il faut que la Fed s'adapte. C'est ce qui s'est passé en septembre aux États-Unis, et qui a fait renouer la Fed avec le QE.

On peut calculer alors la limite que ne doit pas dépasser la banque centrale dans la baisse de la taille de son bilan à l'aide d'un modèle simple (cf. annexe).

Si le système bancaire (banque centrale et banques commerciales) ne détient pas ce montant de titres d'État, le système ne peut plus fonctionner. Ce montant minimum de titres d'État est proportionnel aux fonds propres des banques. Avec k = 8 %, u = 15 %, v = 4 %, b = 10 %, il doit représenter environ 2,7 fois les fonds propres des banques. Les fonds propres des banques américaines étaient de 2 100 Md$ à la fin de 2019. Les titres du Trésor détenus par les banques américaines représentaient 630 Md$. Donc l'encours que devrait détenir la Fed doit être supérieur à 2,7 × 2 100 − 630 = 5 100 Md$. Or le 12 septembre 2019, les titres au bilan de la Fed représentaient 3 600 Md$. Les chiffrages sont très grossiers, le modèle (trop) simple, des marges de manœuvre existent dans la réalité, mais l'exercice montre que l'explication est plausible.

La crise de la Covid-19 et ses implications

Dans cette actualité déjà mouvementée pour le système financier, arrive la crise du coronavirus9. Elle est fort différente de celle de 2008 qui avait été provoquée par des défaillances inhérentes au système financier. Là où naguère, on chercha à éliminer la cause de la crise en même temps qu'il fallut combattre ses conséquences, cette fois, la cause étant sanitaire, on ne peut que contrecarrer ses implications économiques. Comment caractériser, au plan financier, le choc de la Covid-19 ? Il en ressort quelques éléments :

c'est un choc planétaire, d'une ampleur sans précédent en temps de paix ;

il s'est traduit par la mise à l'arrêt et le rationnement de la production d'un pan entier de l'industrie et des services, celui des biens « non essentiels » ;

il s'est accompagné d'aides massives en faveur des particuliers et des entreprises impactés par le choc ;

ces transferts ont été initiés par les gouvernements et financés par les banques centrales ;

à la sortie des mesures de confinement, de nombreux secteurs seront durablement impactés, et de très nombreuses entreprises seront en difficulté ou en faillite. Une fraction du capital productif sera déclassée ou perdue ;

les États ont massivement garanti les prêts des banques aux entreprises, aux associations et aux particuliers, pour leur permettre de soulager leur trésorerie ou de passer la tempête ;

des plans de relance de grande ampleur viennent compléter ces mesures : 750 Md€ pour l'Europe, en plus des plans nationaux ;

tant que l'on ne saura pas si l'épidémie est définitivement éradiquée, l'incertitude restera forte et poussera les acteurs non financiers à la prudence et à la recherche de placements protecteurs.

De fait, à ce jour, on prévoit en France une montée de la dette publique de 20 % environ (de 100 % à 120 % du PIB), on constate une thésaurisation massive, de l'ordre de grandeur des transferts réalisés, et l'on s'interroge (1) sur la manière dont cette augmentation de la masse monétaire va se résorber, sur le risque inflationniste potentiel et (2) sur l'impact de cet endettement encore accru à partir de niveaux considérés comme déjà très (trop) élevés et dont on pressent qu'il peut encore augmenter compte tenu des déficits publics envisagés. C'est avec ces préoccupations en tête qu'il faut s'interroger sur les implications que de telles mesures vont avoir sur le système financier, son fonctionnement et sa régulation.

Tout d'abord l'affirmation 2 précédente doit être amendée par l'affirmation 5 (infra).

Affirmation 5 : la politique de QE en cours est en fait beaucoup plus offensive que celle pratiquée après la grande crise financière

Elle consiste en fait en un double mouvement : accroissement des titres détenus par les banques centrales (comme précédemment), mais en outre accroissement de la dette publique totale (politique budgétaire ou de transferts). Cet accroissement de la dépense et donc de la dette publiques, financé par la banque centrale, constitue la nouvelle norme. Les banques centrales financent de la nouvelle dette, au lieu de racheter de la dette existante. L'impact macroéconomique est différent. Cette combinaison d'une politique budgétaire expansive financée par création monétaire des banques centrales – l'essence de la MMT10 – va réduire la part des actifs risqués au profit des actifs sûrs (et principalement de la dette publique) et, par conséquent, elle a un effet puissant sur les taux longs (en forte baisse) et sur le q de Tobin (en forte hausse). Passée la période transitoire, l'impact sur le crédit devrait être fort.

Mais la crise de la Covid-19 exacerbe une autre caractéristique qui est apparue au cours de la période, l'inflation du prix des actifs. Sans vouloir développer ce sujet ici, disons que la baisse des taux d'intérêt, dont il y a lieu de penser qu'elle va se prolonger, et la raréfaction relative du capital à risque (du fait de l'accroissement des « actifs sûrs » généré par l'endettement public) couplée à la politique de QE massive sont très favorables au report des investisseurs vers le marché des actions et de l'immobilier, des « actifs risqués »11. Surtout, une nouvelle politique financière se met en place, encore « non dite », mais dont les contours sont apparents.

Les banques centrales sur tous les fronts

Affirmation 6 : les banques centrales sont désormais en charge

de la stabilité financière en plus de la stabilité monétaire

Il sera de plus en plus difficile de séparer les périodes de crise ou de stress financier (que l'on peut baptiser « de guerre ») des périodes de fluctuations conjoncturelles normales (de « paix »). En période de crise (de guerre), les banques centrales sont en charge de la stabilité financière et savent que celle-ci passe par la stabilité des marchés en plus de celle des banques. Le problème évident qui en résulte est celui de l'aléa moral : les marchés comme l'ensemble des agents sont et seront prompts à considérer que ce que les grands argentiers du monde font aujourd'hui, ils le referont chaque fois que cela s'avérera nécessaire : le « whatever it takes » de Mario Draghi et le « quoi qu'il en coûte » d'Emmanuel Macron vont devenir la norme, the new normal désormais. Pire : la pression des marchés sera forte pour que les autorités monétaires interviennent à la moindre bourrasque. Cela a plusieurs implications quant à la régulation. La régulation devant s'appliquer aux marchés, des mesures seront prises pour contrôler les acteurs des marchés, au-delà des seules mesures de bon fonctionnement des marchés, édictées par la SEC (Securities of Exchange Commission) aux États-Unis, l'EFMA (European Financial Management Association) en Europe ou l'AMF (Autorité des marchés financiers) en France. La question de la contrepartie de cette mise sous tutelle se pose alors.

L'affirmation 6 va nécessairement faire l'objet d'un débat. Mais, sur le fond, la messe est dite : les marchés ayant pris une telle place dans le système financier, leur rôle dans les crises ou la propagation des crises étant désormais mieux analysés, leur régulation est devenue inévitable, et pas seulement du point de vue de leur intégrité et de leur bon fonctionnement, mais aussi du risque systémique qu'ils font courir au système financier et à l'économie. La Fed a déjà consacré des sommes considérables ces dernières semaines pour éviter les ventes de détresse et les faillites en cascade des non-banques. Le refera-t-elle à l'occasion d'autres menaces, qui ne manqueront pas d'arriver ? Il y a alors deux solutions : soit elle intégrera les non-banques dans son champ de tutelle et leur donnera accès à la liquidité, comme elle le fait pour les banques (c'est d'ailleurs ce qu'elle a déjà fait en 2008 avec Goldman Sachs et Morgan Stanley), en contrepartie d'une régulation et d'une supervision appropriée, soit elle coupera le lien entre les banques et les non-banques et fera en sorte que ces dernières ne soient financées que par des fonds propres ou sur les marchés, mais pas par crédit bancaire. La prise de risque, oui, mais par des acteurs qui en assument personnellement les conséquences.

Affirmation 7 : la priorité sera le financement de la dette publique

et tout sera fait pour le favoriser

Les besoins de financement des États seront, pour de nombreuses années, gigantesques. On peut, comme c'est évoqué, reprendre la vieille méthode de Ricardo (1820) et créer une « caisse Covid », pour isoler la dette liée à la pandémie. Mais isoler 20 % de notre dette n'empêchera pas les 100 % restants de se gonfler si l'on ne fait rien.

La tentation sera donc de mettre le système financier au service du secteur public, et la banque centrale au service du Trésor. Une nouvelle ère de « répression financière » commence. Elle prendra des formes très différentes de celle qui a prévalu dans les années 1950-1970. Dans les années d'après-guerre, dans une économie d'endettement, les marchés financiers étaient inexistants, les fonds propres très faibles, le crédit essentiel. Aujourd'hui, les banques sont « hors banque », les marchés sont dominants :

les taux d'intérêt courts étaient gérés de manière rigide, avec peu de variations et encore, d'amplitude modeste, et les réserves obligatoires étaient élevées. Et, dans les années 1960, a en outre été instauré un coefficient de trésorerie. Aujourd'hui, au plancher à zéro, les taux sont à nouveau rigides. Les réserves ne sont (pratiquement) plus obligatoires, mais elles sont de facto imposées par la politique monétaire du QE, à un taux qui dépend de la contrainte de liquidité des banques, mais qui est de l'ordre de 10 % des dépôts. Ces réserves sont rémunérées (négativement en Europe) et peuvent prendre désormais la forme de dépôts en banque centrale ou de titres publics ;

les taux d'intérêt créditeurs étaient administrés, par l'interdiction des intérêts sur les dépôts à vue, et une très faible rémunération des livrets. La technique de l'escompte de papiers sélectionnés et la floraison des « guichets » spécifiques (Crédit national, Caisse des dépôts, Crédit immobilier, Banque des PME, etc.) permettaient de faire de la sélectivité du crédit et d'orienter le crédit vers les secteurs jugés prioritaires par le gouvernement. Aujourd'hui, les taux créditeurs sont au-dessus des taux de marché, qu'il s'agisse des taux bancaires, qui ne peuvent être négatifs, ou des comptes sur livret ou l'assurance-vie, maintenus positifs pour des raisons politiques. La Caisse des dépôts continue à entretenir le circuit du logement social et des collectivités locales, la BPI (Banque publique d'investissement) fait le reste ;

autrefois, le déficit public était financé par création monétaire, et les sommes correspondantes étaient acheminées vers leur destination par un « circuit du Trésor » organisé par l'État. C'est ce qui est fait ouvertement à nouveau depuis quelques mois, alors que la doctrine l'interdisait jusqu'alors. Mais les ordres de grandeur ont changé : en 1950, la part de la contrepartie « financement du Trésor » dans le bilan de la Fed était de 50 %, et celui-ci représentait 22 % du PIB américain ; aujourd'hui, le financement du Trésor a un poids d'environ 90 % à l'actif du bilan de la Fed, qui lui-même représente désormais près de 40 % du PIB : un encours de dette du Trésor représentant près de 36 % du PIB se trouve donc dans le bilan de la Fed. 36 % contre 11 %, c'est plus de trois fois plus qu'après la Seconde Guerre mondiale ;

les mouvements de capitaux étaient réglementés, dans un régime de changes fixes hérité des accords de Bretton Woods. La mondialisation financière est désormais en place.

La « répression financière » dont il est question aujourd'hui sera par conséquent de nature assez différente de celle que nous avons connue après la Seconde Guerre mondiale. Elle ne porte plus tant sur les taux créditeurs que sur les conditions d'emprunt (via les taux préférentiels ou les garanties de l'État). Elle ne concerne plus seulement les banques, mais aussi l'ensemble des non-banques et des acteurs de marché, ne porte plus seulement sur les taux du crédit, mais sur ceux des marchés, à travers la courbe des taux.

Le contrôle de la courbe des taux fera désormais partie de la panoplie des banques centrales. L'« euthanasie du rentier », que John Maynard Keynes appelait de ses vœux, est désormais une réalité.

Cette politique est bien entendu mise en œuvre au niveau de la zone euro, mais s'observe partout ailleurs dans le monde développé. L'épargne monétaire, l'épargne sans risque, n'est rémunérée nulle part.

Indépendamment de leur rôle de politique monétaire traditionnel, les banques centrales deviennent des acteurs de l'économie au même titre que les banques, et peut-être même de manière plus importante encore. Elles le font (ou le feront) de trois manières au moins : (1) en achetant des papiers de l'État, mais aussi des papiers privés, obligations risquées ou très risquées, actions, etc., et en prenant du risque sur l'économie réelle, en ayant la possibilité d'orienter leur financement, voire d'entrer en concurrence avec des acteurs privés, (2) en créant massivement de la monnaie (centrale) et (3) en se préparant à créer de la monnaie digitale, soit en complément du cash, soit, comme certains l'envisagent, en concurrence avec les banques. Dans ce mouvement, les banques centrales cassent le moule qu'elles avaient construit au cours des deux derniers siècles : la banque des banques, la banque indépendante. Il est vraisemblable qu'elles seront très réticentes à franchir le pas d'une concurrence avec les autres banques. Le faire, c'est sans doute socialiser le système bancaire. Il n'est pas sûr que cela soit compatible avec la nouvelle mission de régulateur des marchés sur le plan systémique. Mais l'indépendance elle-même sera battue en brèche. S'il faut demain relever les taux, et que cela met en péril ses principaux emprunteurs12, que choisira la banque centrale ?

Conjectures pour le futur :

vers un « capitalisme social étatique » ?

Tout ce qui vient d'être affirmé résulte de la logique enclenchée par l'évolution des dix dernières années, appliquée au nouveau contexte. C'est plus que des conjectures, la conséquence quasi inéluctable de cette évolution, l'inexorable dérive du système financier.

Le débat sur la dette est à la fois irritant et fondamental. Irritant, parce qu'il n'y a guère d'alternative et que les gouvernements n'ont guère le choix sur ce terrain. Fondamental parce que cette « fuite en avant » se heurtera à un mur le jour où l'inflation réapparaîtra. Il sera alors impossible pour les banques centrales de maintenir les taux à zéro, sauf à perdre toute crédibilité. Mais la hausse des taux sera insupportable pour les États, lourdement endettés. Et plus rien ne pourra empêcher une correction violente. La résurgence de l'inflation est donc au cœur de la problématique financière.

Ayant abandonné la théorie monétariste, les économistes relient le phénomène de l'inflation à la situation concurrentielle sur les marchés des principaux facteurs de coût (travail, matières premières, change) et de celle du marché des biens. Ils invoquent alors la concurrence des pays émergents, l'excès de main-d'œuvre sur le marché du travail, la faiblesse du pouvoir de négociation des salariés ou de leurs représentants pour rendre compte de l'extrême modération de ces dernières années.

Est-ce à dire que l'on en a fini avec l'inflation au sens courant du terme, celle du prix des biens et des services ? Les circonstances plaident pour davantage de prudence13 :

la situation actuelle diffère de celle de 2008, où seules les banques détenaient d'abondantes liquidités, mais qui ne pouvaient être recyclées en crédits nouveaux, la demande de crédit restant atone. Cette fois, faute d'avoir pu dépenser ses revenus de transfert pendant la période de confinement, le public détient un excès d'encaisses, qui pourrait se déverser à tout moment sur le marché des biens et des services. Or il n'existe aucune production supplémentaire en regard ;

la divine surprise d'un vaccin efficace précipitera ce phénomène et laissera les banques centrales encombrées d'un actif colossal constitué de titres d'État, alors que le public cherchera à se débarrasser d'une épargne devenue inutile ;

la destruction de capital physique ne concernera qu'un nombre limité de secteurs (l'aviation, l'automobile, le tourisme, etc.) ;

le taux de chômage est certes encore élevé, mais il est appelé à diminuer au fur et à mesure du retour à la normale ; n'oublions pas qu'il était très faible avant la crise dans les pays développés.

On doit dès lors s'interroger. Qu'est-ce qui fonde la confiance des gouvernants et de beaucoup d'économistes dans le fait que la politique actuelle peut être poursuivie sans danger ? Que l'inflation ne reviendra pas de sitôt ?

Sans doute l'idée que les salaires sont sous contrôle. Ce critère est le bon critère. Ils pensent qu'il existe dans le monde des ressources considérables de main-d'œuvre inemployée, en Chine, au Vietnam, en Indonésie, et dans bien d'autres endroits du monde. Rien n'assure cependant qu'il en sera ainsi durablement14, surtout si les gouvernements optent collectivement pour un « détricotage » de la mondialisation. En fin de compte, l'existence d'une réserve de chômeurs significative et le maintien d'une mondialisation « suffisante » de la production et des échanges sont les deux conditions du contrôle de l'inflation.

Les évolutions que nous venons de décrire concernent la sphère de la finance et de la monnaie, mais comme par le passé, elles rentrent en résonance avec les changements politiques et sociaux qui ébranlent le monde en ce début de siècle. La « fragmentation » de nos sociétés était déjà amorcée. La pandémie n'a fait que l'aggraver. Elle a donné aux États un pouvoir d'intervention et de coercition exorbitant. Ils redeviennent des acteurs majeurs de la vie économique. On vient de le voir à propos du pouvoir monétaire. Ils ont pris en charge la santé et la subsistance de chacun. L'État-providence est omniprésent. Enfin, pour se défendre contre le virus, il a bien fallu relever les ponts-levis à nos frontières.

Le capitalisme restera la norme universelle du fonctionnement des économies, mais il sera moins « libéral » et moins « mondialisé » que par le passé. Est-ce à dire que nous dérivons vers un « capitalisme social et étatique » ? Peut-être pas, car certains de nos plus gros défis sont planétaires (pas seulement la pandémie, mais aussi le climat et l'environnement) et ils doivent être traités comme tels.