Les crises systémiques qui ont touché, à la fin de la décennie 2000, d'abord le « cœur » de la zone dollar1, puis la « périphérie » de la zone euro ont montré que quel que soit le système monétaire retenu, une question restait non résolue : dans quelle mesure peut-on concilier mondialisation financière et stabilité financière ? Le fait le plus marquant des dernières décennies est en effet l'envolée des flux bruts de capitaux circulant dans les deux sens (et pas seulement des pays excédentaires vers les pays déficitaires) et pour des montants qui n'ont plus rien à voir avec les seuls besoins de couverture des balances courantes. Par exemple, les encours bruts d'avoirs et d'engagements extérieurs des États-Unis atteignent aujourd'hui environ 150 % du produit intérieur brut (PIB) pour les premiers et 175 % du PIB pour les seconds, à comparer à des ratios tous deux proches de 25 % au début des années 1980. Du fait de l'impact de la monnaie unique sur les flux intrazone, cette envolée est encore plus spectaculaire pour les pays de la zone euro : dans le cas de la France, les avoirs et les engagements extérieurs sont passés d'environ 20 % du PIB au début des années 1980 à près de 300 % du PIB aujourd'hui.

En théorie, il ne devrait pas y avoir d'antinomie entre intégration et stabilité financières : dans un monde « à la Arrow-Debreu », où les marchés sont supposés complets, l'intégration financière devrait au contraire apporter un surcroît de stabilité via des possibilités accrues de diversification et mutualisation des risques au niveau international. Pourtant, en réalité, comme on l'a vu aussi bien lors de la crise asiatique de 1997-1998 que lors des crises systémiques de ces dernières années, l'intégration financière semble au contraire avoir joué un rôle déstabilisateur, notamment via les mécanismes de contagion et l'amplification du cycle interne de crédit par le boom and stop des flux de capitaux externes.

Face à ce constat, il existe aujourd'hui la tentation de revenir en arrière en matière d'intégration financière et de réintroduire, sous une forme ou sous une autre, des politiques nationales de segmentation et de répression financières (souvent rebaptisées « macroprudentielles » pour apparaître politiquement correctes). Cette tentation nous semble non seulement dangereuse, mais aussi erronée : selon nous, les crises dans la zone dollar ou dans la zone euro ont été alimentées non par un excès d'intégration financière, mais par une mauvaise et incomplète intégration des marchés de capitaux. En effet, cette intégration s'est faite d'abord et avant tout via les flux de dettes (obligations gouvernementales et privées, dépôts et prêts bancaires, etc.) plutôt que via les flux d'acquisitions de fonds propres (investissements directs, actions). D'où à la fois une exposition excessive au risque de liquidité externe et une demande elle aussi excessive d'assurance publique externe2, que celle-ci se fasse pour les pays de la périphérie par accumulation de la monnaie de réserve (zone dollar) ou par des mécanismes monétaires ou budgétaires de mutualisation (zone euro).

Nous allons tout d'abord montrer comment cette « mal-intégration » financière a contribué aux crises récentes dans la zone dollar et dans la zone euro, en mettant en évidence les similitudes et les différences entre les deux zones en termes d'assurance contre ce risque de liquidité externe. Dans la zone dollar, la crise s'est concentrée sur le pays cœur (États-Unis) en raison des conséquences déstabilisatrices de l'excès de demande d'actifs sans risque libellés dans la monnaie de réserve (dollar). Dans la zone euro, la crise s'est au contraire concentrée dans les pays de la périphérie du fait que, dans une union monétaire sans véritable union budgétaire, les mécanismes d'assurance publique contre le risque de liquidité externe sont nécessairement très contraints. Nous montrerons ensuite en quoi et comment un plus grand recours aux investissements transfrontaliers en fonds propres apporterait, dans les deux cas, une assurance « privée » complémentaire et réduirait ainsi l'excès de demande d'assurance publique externe.

Zone dollar : un excédent structurel de demande d'actifs de réserve

La zone dollar constitue par construction un système monétaire asymétrique : d'une part, le pays cœur (les États-Unis) émet la monnaie de réserve internationale (dollar) ; d'autre part, les pays périphériques (économies émergentes) arriment leurs monnaies à celle du cœur (de façon plus ou moins rigide) et leur financement externe se fait quasi exclusivement dans cette dernière3. Du fait de cette asymétrie, les économies de la périphérie sont particulièrement vulnérables en cas d'arrêt brutal (sudden stop) des financements externes en dollars. Tirant les leçons de la crise asiatique de 1997-1998, les économies émergentes ont, depuis lors, cherché à se protéger en accumulant de très grandes quantités de réserves, principalement sous la forme de bons du Trésor américain : ces réserves constituent une auto-assurance contre le risque de retraits soudains des financements étrangers en dollars.

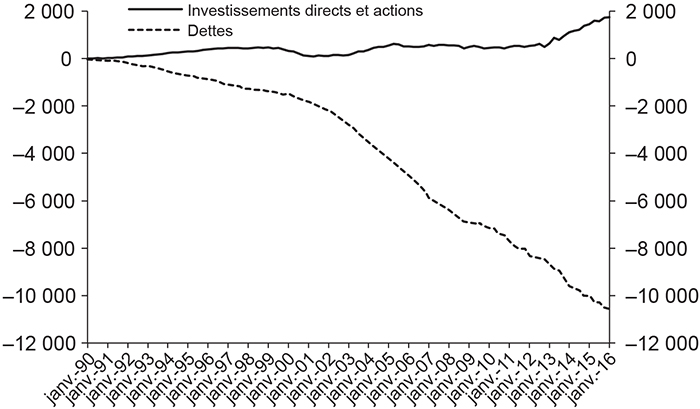

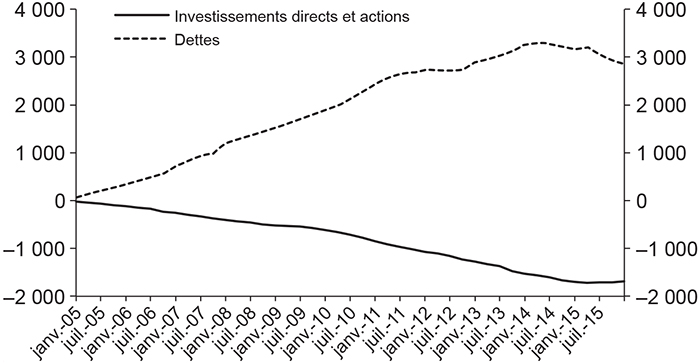

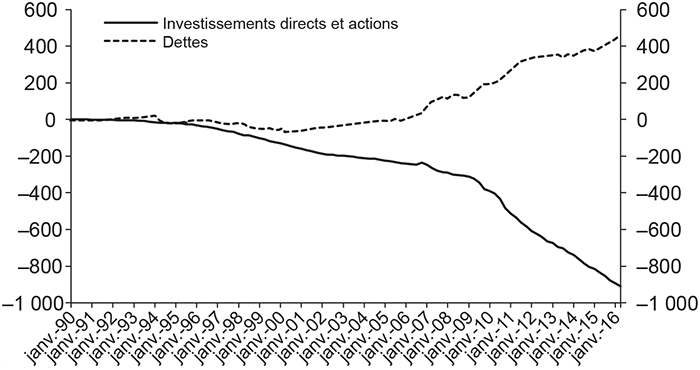

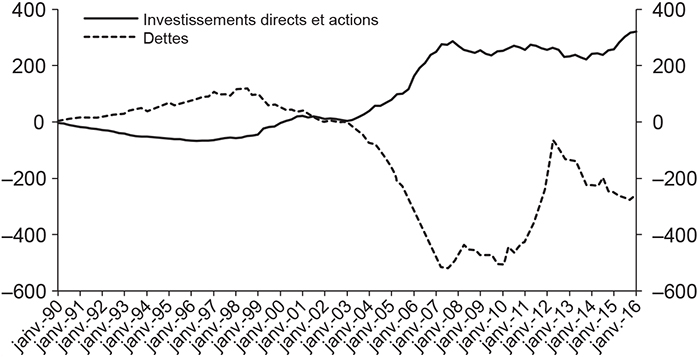

Cette situation se reflète dans les évolutions respectives des comptes financiers de la balance des paiements. D'un côté, comme le montre le graphique 1, les États-Unis ont vendu de l'assurance au reste du monde en accumulant une position externe « courte » en dettes (notamment sous forme d'obligations du Trésor) et « longue » en investissements directs et en actions. D'un autre côté, comme le montrent les graphiques 2 et 3 (infra) relatifs à la Chine et au Brésil, les économies émergentes ont acheté de l'assurance en accumulant la position inverse.

États-Unis : compte financier de la balance des paiements

(flux nets cumulés, en Md$)

Source : Thomson Reuters Datastream.

Chine : compte financier de la balance des paiements

(flux nets cumulés, en Md$)

Source : Thomson Reuters Datastream.

Brésil : compte financier de la balance des paiements

(flux nets cumulés, en Md$)

Source : Thomson Reuters Datastream.

Si l'on restreignait l'analyse aux seules économies émergentes, on pourrait penser que ce mécanisme d'auto-assurance a atteint son but : elles n'ont en effet pas connu de crises financières systémiques majeures depuis la fin des années 1990 et elles ont plutôt fait preuve de résilience durant les crises ayant touché les économies avancées à la fin des années 2000. Pour autant, il serait faux d'en conclure que ce système a été optimal et n'a pas contribué aux déséquilibres financiers à l'origine des dernières crises. En effet, c'est en réalité du côté du pays cœur qu'il a produit des effets négatifs et déstabilisateurs via une nouvelle version du dilemme de Triffin4 : la demande sans cesse croissante d'actifs de réserve (à titre d'auto-assurance) de la part de la périphérie nécessite que le cœur émette toujours davantage de dette publique pour satisfaire cette demande.

Il résulte de cette situation des effets très déstabilisateurs et intenables à long terme, comme on l'a bien vu au cours de la décennie 2000. Premièrement, plus la demande d'actifs de réserve augmente, plus la qualité de ceux-ci (et donc aussi la protection qu'ils apportent à leur détenteur) se détériore. En effet, la capacité budgétaire des États-Unis à émettre ou garantir des actifs sans risque n'est bien évidemment pas illimitée. En outre, ce processus revient à faire des États-Unis, du point de vue de leur position externe, une gigantesque banque du monde5 avec un bilan dont le levier et le risque ne cessent de s'accroître ; d'où, tôt ou tard, une détérioration de la qualité de son passif, et donc un risque de run. Par ailleurs, comme l'a montré la crise dite « des subprimes », la pénurie d'actifs sans risque en dollars peut aboutir à des abus dangereux en incitant à fabriquer de façon artificielle des actifs prétendument AAA.

Deuxièmement, l'excès de demande d'actifs sans risque en dollars entraîne de fortes distorsions sur les prix des autres actifs, qui peuvent être à l'origine de bulles. La forte baisse de la rémunération des actifs sans risque (résultant de leur pénurie) incite en effet les investisseurs à prendre plus de risques pour obtenir une rentabilité suffisante (search for yield). Cela a fortement contribué à maintenir les taux longs américains à des niveaux excessivement bas au milieu des années 2000, alimentant ainsi le boom sur les marchés du crédit et de l'immobilier. Cela a en outre réduit la capacité de la politique monétaire américaine à influencer la partie longue de la courbe des taux, et donc à se transmettre au crédit et à l'économie6.

Troisièmement, tous ces mécanismes entraînent un cercle vicieux du point de vue des économies émergentes de la périphérie : plus elles accumulent des actifs sans risque en dollars, plus les flux de capitaux internationaux à la recherche de rendement vont venir s'investir chez elles, d'où un risque accru de déstabilisation par ces flux de hot money (en cas de retournement brutal) et donc un besoin d'accumuler encore davantage de réserves pour se protéger (et pour lutter contre les pressions à l'appréciation de leur taux de change).

Au total, dans le cas de la zone dollar, on comprend donc mieux pourquoi l'instabilité financière a touché le cœur plutôt que la périphérie lors de la crise de la fin des années 2000. Ce phénomène peut d'ailleurs s'interpréter comme la contrepartie du « privilège exorbitant » dont bénéficient les États-Unis en temps normal : en tant qu'émetteurs des actifs sûrs de réserve, ils peuvent en moyenne se financer plus facilement et à un moindre coût sur les marchés internationaux (et dégager ainsi, grâce au levier et à la transformation, un rendement supérieur sur leurs avoirs externes), mais ils sont davantage impactés lors des crises. A contrario, il serait faux de penser que les pays de la périphérie de la zone dollar sont les grands gagnants de ce système : la suraccumulation de réserves les conduit à payer de plus en plus cher l'auto-assurance recherchée (via la sous-rémunération des actifs sûrs en dollars), tout en étant de plus en plus exposés au risque de change sur le dollar. On retrouve là un phénomène proche de ce que les économistes appellent la « malédiction » des pays excédentaires.

Zone euro : un excédent structurel de la demande de mutualisation monétaire et budgétaire

En tant qu'union monétaire, la zone euro est d'une nature complètement différente de la zone dollar décrite précédemment. D'une part, son fonctionnement est en principe symétrique : il n'y a plus de cœur et de périphérie, mais une monnaie commune. D'autre part, il existe une banque centrale unique assurant la liquidité dans l'ensemble de la zone et jouant le rôle de prêteur en dernier ressort. En d'autres termes, la mutualisation et la centralisation de la fonction monétaire éliminent en théorie tout problème de circulation de la liquidité à l'intérieur de l'union, y compris d'un pays membre à l'autre. De ce fait, la croyance initiale était que les déséquilibres externes intrazone n'importaient plus.

La crise a démontré combien cette croyance était erronée. Les économies dites de la périphérie ont en effet connu un phénomène de boom and stop des flux de capitaux externes analogue à bien des égards à ceux ayant affecté dans le passé les économies émergentes. Plusieurs facteurs expliquent pourquoi l'union monétaire n'a pas éliminé ce type de problème, mais en a seulement modifié la forme (Garnier, 2014).

Premièrement, en dépit de l'union monétaire, la zone euro a très vite affiché une situation asymétrique en matière de flux de capitaux. Deux groupes de pays se sont en effet de facto constitués. Le premier groupe a rassemblé les pays dits de la périphérie, qui n'avaient auparavant que difficilement accès – ou à un coût très élevé – aux financements externes. La création de la monnaie unique leur a subitement offert une nouvelle source de financements abondants et bon marché : d'où une envolée de leur endettement externe, qui a à son tour alimenté une bulle interne de crédit. À noter toutefois que cet endettement externe s'est fait quasi exclusivement auprès du reste de la zone euro, et non à l'extérieur de celle-ci. Le deuxième groupe a réuni les pays dits « du cœur », caractérisés par une position extérieure excédentaire et/ou une capacité à se financer à l'extérieur de la zone euro. En particulier, en dépit de sa position extérieure globalement déficitaire, la France a contribué au financement de la périphérie en jouant un rôle d'intermédiaire entre cette dernière et l'extérieur de la zone euro : elle a été emprunteuse nette auprès du reste du monde et prêteuse nette auprès de la périphérie. À l'inverse de la zone dollar, les flux nets de dettes sont donc allés du cœur vers la périphérie pendant toute la période précrise. Toutefois, au moment de la crise, ces flux se sont brutalement interrompus et même retournés, ce qui témoigne bien d'une asymétrie de la zone euro en matière d'intégration financière.

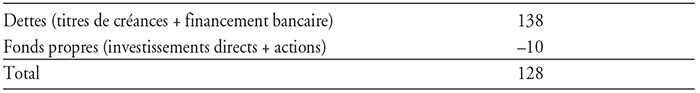

Zone euro : flux nets de capitaux des pays du cœur* vers ceux de la périphérie**

(flux annuels moyens, 2004-2006, en Md€)

* Cœur : Autriche, Belgique, Allemagne, France, Finlande, Luxembourg et Pays-Bas.

** Périphérie : Chypre, Estonie, Grèce, Espagne, Irlande, Italie, Malte, Portugal, Slovénie et Slovaquie.

Source : Commission européenne.

Deuxièmement, comme l'illustre le tableau (supra) sur la période précrise, de 2004 à 2006, ces flux financiers du cœur vers la périphérie ont pris quasi exclusivement la forme de dettes (achats d'obligations, prêts bancaires) plutôt que de fonds propres (investissements directs, actions). On constate même que les pays cœur ont été légèrement importateurs nets d'investissements en fonds propres, ce phénomène étant d'ailleurs plus prononcé dans le cas de l'Allemagne. En d'autres termes, en accumulant cette position longue en dettes et courte en fonds propres, on pourrait presque dire que le cœur a paradoxalement acheté de l'assurance auprès de la périphérie, à l'inverse de la situation observée dans la zone dollar. De fait, comme le montre le graphique 4 (infra), un pays comme l'Espagne a, au cours de la décennie 2000, accumulé une position externe « vendeuse » en matière de dettes et « acheteuse » en matière d'investissements directs et d'actions.

Espagne : compte financier de la balance des paiements

(flux nets cumulés, en Md$)

Source : Thomson Reuters Datastream.

Troisièmement, de façon similaire aux économies émergentes qui empruntent en monnaie étrangère (« péché originel »), les États membres de la zone euro n'ont pas de banque centrale nationale pouvant assurer si nécessaire la liquidité de leurs dettes. En outre, dès lors qu'il n'y a plus de risque de change, les dettes des différents États sont très substituables : lorsqu'ils ont un doute sur la qualité du crédit de l'un d'entre eux, les investisseurs – y compris résidents – peuvent aisément et rapidement arbitrer en faveur d'un autre, ce qui renforce la vulnérabilité aux sudden stops.

Quatrièmement, et c'est là une autre différence avec la zone dollar, les déséquilibres externes de la périphérie peuvent s'accumuler plus longtemps, et donc prendre des proportions bien plus importantes, avant qu'une correction ne soit imposée. En effet, jusqu'à un certain point, les pays victimes d'un problème de financement externe peuvent surmonter cette contrainte via l'accès de leurs banques à l'Eurosystème : le mécanisme Target 2 assure en effet un ajustement quasi automatique au niveau du compte de capital. En d'autres termes, contrairement à celle de la zone dollar, la périphérie de la zone euro a un accès quasi libre à la « monnaie de réserve » durant la première phase de montée des tensions, sans avoir besoin de réduire ses déséquilibres. Ce n'est que dans un deuxième temps, lorsque les banques ne disposent plus de collatéraux en quantité ou en qualité suffisantes, que ce robinet se tarit et que l'ajustement devient inévitable.

Enfin et surtout, tout ce processus bute de façon ultime sur le caractère nécessairement limité de la mutualisation budgétaire au sein d'une union monétaire sans véritable union politique et budgétaire. Du fait des problèmes d'aléa moral et de transferts des risques entre contribuables nationaux qu'ils soulèvent, les backstops communs (Fonds européen de stabilité financière, Mécanisme européen de stabilité, etc.) ont par construction une taille et des conditions d'utilisation restreintes. De même, comme on l'a vu encore récemment lors des débats autour du quantitative easing, la capacité de la Banque centrale européenne (BCE) à mutualiser les risques est, elle aussi, contrainte dès lors qu'il n'existe pas d'union budgétaire. À noter aussi qu'il n'existe guère en zone euro de possibilité d'auto-assurance pour les pays de la périphérie : il n'y a pas d'actif sans risque supranational et l'Allemagne ne pourrait (du fait de l'encours limité de sa dette publique, qui représente seulement 20 % du PIB de la zone euro) ni surtout ne voudrait jouer le rôle d'émetteur de cet actif sans risque.

Alors qu'elle avait peut-être initialement imaginé échapper à la malédiction des pays structurellement excédentaires7 en intégrant l'euro, l'Allemagne se retrouve, elle aussi, dans une position sous-optimale du point de vue des risques, en dépit du statut implicite de réserve de valeur dont bénéficient le Bund et les créances sur la Bundesbank. Les surplus d'épargne qu'elle a accumulés ne sont certes plus soumis à un risque de change, mais ils sont exposés à un risque de crédit (via les fonds de secours européens, le bilan de la BCE et le système Target 2). De ce fait, les épargnants allemands sont face à un couple rendement-risque très défavorable : d'une part, leurs placements « sans risque » sont désormais rémunérés à taux zéro, voire même à des taux négatifs, d'autre part, en tant que contribuables, ils restent indirectement très exposés aux dettes de la périphérie.

Nécessité de mécanismes privés de mutualisation

internationale via les investissements

transfrontaliers en fonds propres

Les analyses qui précèdent montrent qu'il existe, tant dans la zone dollar que dans la zone euro, un excédent de demande d'assurance « publique » contre le risque de liquidité externe.

Pour résoudre ce problème, une première famille de solutions consiste à essayer d'accroître l'offre d'assurance publique. La plupart des initiatives prises au cours des années récentes s'inscrivent dans cette ligne, qu'il s'agisse, par exemple, des accords de swaps entre banques centrales, des lignes de précaution et de liquidité du Fonds monétaire international (FMI) ou encore du Mécanisme européen de stabilité. Certains ont même ressuscité l'idée d'une monnaie supranationale mondiale, bien que l'expérience de l'euro ait montré qu'une monnaie commune ne suffisait pas à elle seule à éliminer le risque de crises de financement « externe ». Toutefois toutes ces propositions se heurtent d'une manière ou d'une autre à des limitations d'ordre budgétaire. Elles nécessitent toutes en effet d'être garanties, de façon ultime, par une capacité budgétaire (dans le cas d'un actif de réserve) ou par des mécanismes de mutualisation budgétaire supranationaux. On retrouve là une généralisation du dilemme de Triffin : pour accommoder la demande d'assurance contre le risque de liquidité externe, il faut une offre la plus abondante possible, mais cette abondance lui fait perdre de sa capacité assurantielle.

Pour sortir de ce dilemme, ou tout du moins pour l'atténuer, une autre voie a été insuffisamment explorée : agir directement sur la demande d'assurance publique afin de la réduire. Cela passe par un plus grand recours à des mécanismes de mutualisation internationale des risques par les marchés privés. Le moyen le plus simple de le faire serait de promouvoir une intégration financière internationale qui reposerait davantage sur les flux d'investissements directs et en actions. Il est frappant de constater que, aussi bien dans la zone dollar que dans la zone euro, l'envolée des flux transfrontaliers constatée au cours des années 2000 (avant la crise) s'est faite d'abord et avant tout via les instruments de dettes. Or la dette externe est par nature un facteur de risque systémique et ne permet pas une mutualisation internationale (elle permet seulement une gestion intertemporelle des risques). De fait, toutes les études empiriques confirment que les flux de dettes sont plus instables, qu'ils exacerbent le cycle interne de crédit et qu'ils sont à l'origine des phénomènes de sudden stop.

Dans le cas des pays émergents de la zone dollar, le recours à de la dette externe était traditionnellement principalement le fait des banques, alors que les financements externes des entreprises non financières prenaient plutôt la forme d'investissements directs. Cette configuration a évolué au cours des années récentes. D'un côté, du fait de l'impact de la crise et du durcissement des contraintes réglementaires pesant sur les grandes banques internationales, les financements interbancaires en dollars à destination des pays émergents ne sont plus aussi dynamiques qu'ils ne l'étaient au milieu des années 2000. D'un autre côté, l'endettement externe en dollars des corporates émergents a nettement augmenté, même s'il faut souligner que c'est à partir de niveaux initiaux relativement bas. En outre, une bonne partie de cet endettement externe se fait sous la forme d'émissions obligataires plutôt que de prêts bancaires (McCauley et al., 2015). Cette évolution a vraisemblablement été stimulée par la politique de quantitative easing de la Federal Reserve (Fed), qui a poussé les fonds d'investissement obligataires américains à aller chercher du rendement hors des États-Unis. Comme souligné par Shin (2013), cette tendance expose les pays émergents à des problèmes de stabilité financière dans le cas où ces fonds réalloueraient brutalement leurs allocations en faveur des dettes américaines. Cela renforce la nécessité de promouvoir dans ces pays un financement externe plus stable sous la forme d'investissements en capitaux propres.

Le cas de la Chine soulève des questions spécifiques, compte tenu de l'ampleur de ses réserves de change principalement investies en titres du Trésor américain. Ainsi qu'elle a déjà commencé à le faire, la Chine aurait tout intérêt à diversifier ses avoirs externes vers davantage d'investissements directs et en actions. Du point de vue du partage des risques, cela serait bénéfique à la fois pour la Chine elle-même (en réduisant son exposition à la malédiction des pays excédentaires) et aussi pour le système dans son ensemble (en réduisant la pénurie d'actifs de réserve et le « levier » de la position extérieure américaine). Le frein à ce mouvement se situe non du côté chinois, mais du côté des pays susceptibles de recevoir les investissements chinois en fonds propres : du fait de leurs liens encore étroits avec l'État chinois, il y a souvent une crainte à céder à des entreprises ou des investisseurs chinois la propriété d'actifs, notamment dans les secteurs dits « stratégiques ».

S'agissant de la zone euro, le projet d'Union des marchés de capitaux (UMC) offre l'opportunité de relancer le processus d'intégration financière. Néanmoins plusieurs écueils doivent être évités.

Premièrement, la finalité de l'UMC ne doit pas être malthusienne. Le développement des marchés de capitaux doit être vu comme un moyen d'élargir et de diversifier les sources de financement, et non comme une simple opération à somme nulle de substitution aux crédits bancaires. Chacun des deux types de financement a des avantages comparatifs qu'il convient d'exploiter. Les marchés sont, par exemple, mieux placés pour le financement de projets à très long terme, tandis que les problèmes d'information asymétrique confèrent un rôle spécifique aux banques auprès des PME (petites et moyennes entreprises).

Deuxièmement, l'UMC ne doit pas se focaliser exclusivement sur la structure de financement des entreprises, mais doit aussi et d'abord chercher à faire évoluer la structure de l'épargne. Comparativement aux États-Unis, l'Europe se caractérise en effet par une bien moindre allocation vers les placements risqués à long terme. Cela résulte notamment du faible poids des fonds de pension, de biais dans la fiscalité, ainsi que d'une plus grande aversion des épargnants aux risques de marché. En outre, les réglementations telles que Solvabilité II restreignent la capacité des assureurs, qui sont en Europe les principaux investisseurs à long terme, à détenir des actions et certains actifs longs risqués. Dans ce contexte, il serait très dangereux d'avancer à marche forcée dans la voie de la désintermédiation sans faire évoluer parallèlement la structure de l'épargne : cela ne ferait que déplacer le risque de transformation – sans le réduire – vers le shadow banking ou même vers les émetteurs, où il serait alors plus opaque et mal supervisé. Or du fait de l'inertie du comportement des épargnants et de la difficulté à réformer les systèmes de retraite et la fiscalité, une telle évolution prendra nécessairement du temps.

Troisièmement, s'agissant du financement des entreprises, il convient de ne pas se limiter à la question de la répartition de leurs dettes entre marchés et banques. Le premier enjeu de l'UMC pour les entreprises européennes doit être d'élargir et de renforcer les possibilités d'accès aux marchés d'actions, qui restent encore sous-développés en Europe comparativement aux États-Unis. C'est en effet du côté des financements en fonds propres plutôt qu'en dettes que l'Europe souffre d'un déficit, en particulier du côté des PME.

Enfin l'UMC ne doit pas se contenter de chercher à lever les obstacles au développement des marchés de capitaux au sein de chaque économie nationale. Le développement des financements transfrontaliers, particulièrement en matière de fonds propres, est un impératif pour assurer une meilleure mutualisation des risques entre les différentes économies de la zone euro ; cela éviterait que cette mutualisation ne repose trop exclusivement sur des transferts budgétaires entre États membres et sur le bilan de la BCE.

Au total, la préparation de l'UMC doit donc veiller à ne pas se concentrer exclusivement sur le « M » de son acronyme (entendu comme le développement des financements de marchés par opposition aux financements bancaires) en oubliant le « U » (union) et le « C » (au sens des capitaux propres et pas seulement des dettes).