La crise financière de 2008-2009 a entraîné une perte d’activité importante, une nette dégradation du marché du travail et des finances publiques. La croissance économique est certes revenue à partir du printemps 2009, l’emploi a recommencé à croître et le déficit public à se réduire en 2010. Mais l’activité restait encore, au milieu de 2011, très inférieure à sa trajectoire d’avant-crise, avec un marché du travail et des finances publiques sensiblement dégradés.

Aussi est-il fondamental, notamment pour la conduite de la politique économique, de s’interroger sur la rémanence à moyen-long terme des effets de la crise sur l’activité, l’emploi et les finances publiques. C’est ce à quoi s’attache cet article. Avant de traiter successivement ces trois domaines, nous commençons par une discussion des deux grandes méthodes possibles pour traiter cette question et une présentation du choix qui nous paraît le plus pertinent et que nous avons donc décidé de suivre.

Pour tracer des perspectives, il faut recourir à l’analyse des crises bancaires passées

Les incertitudes sur les effets à moyen-long terme de la crise sont aujourd’hui encore particulièrement élevées. L’ajustement des marchés immobiliers est à ce jour inachevé : dans certains pays comme l’Espagne, la baisse des prix se poursuit ; dans d’autres, comme les États-Unis, l’excès d’offre de logement est loin d'être résorbé. Le système bancaire n’est pas encore totalement stabilisé et le besoin de recapitalisation des banques doit encore être régulièrement réévalué. Le calendrier du retour des finances publiques à une trajectoire soutenable reste inconnu, en particulier aux États-Unis.

Pour tenter malgré ces incertitudes d’évaluer la trajectoire de long terme envisageable pour une économie comme l’économie française, deux grandes méthodes sont possibles. La première consiste à instiller dans une représentation modélisée de l’économie une mesure des effets de la crise bancaire. Cela consistera, par exemple, à utiliser une « fonction de production » combinant facteur travail, facteur capital et progrès technique. Ces trois grandeurs seront ensuite projetées en intégrant l’impact sur le capital de la hausse des primes de risque liée à la crise, l’impact du durcissement de l’accès au crédit sur la R&D (recherche et développement) et donc le progrès technique et la hausse éventuelle du « chômage d’équilibre » que pourrait entraîner un éloignement durable du marché du travail de personnes ayant perdu leur emploi pendant la crise.

Une telle démarche pose toutefois problème : les incertitudes qui affectent la mesure des tendances de chacune de ces trois grandeurs, déjà importantes en temps normal, le sont encore plus quand il s’agit d’y incorporer les effets de la crise. Elles le sont d’autant plus que l’excès de crédit qui est à l’origine de la crise financière est lui-même susceptible d’avoir dopé artificiellement la croissance d’avant-crise et donc de biaiser à la hausse l’évaluation de la tendance sous-jacente de l’activité.

C’est pourquoi une autre démarche nous paraît plus pertinente : c’est celle qui consiste à tirer les enseignements des sorties des crises passées dans les pays comparables au nôtre – les pays de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) en l’occurrence. Les crises bancaires sont en effet des événements exceptionnels, aux enchaînements hors norme. L’expérience tirée des crises passées fournit alors une évaluation directe de ces effets, sans avoir à intégrer dans un cadre conceptuel qui suppose l’absence de crise l’effet de certaines de ses manifestations. Cette démarche n’est pas non plus exempte d’inconvénients. En particulier, elle ne permet que peu de tenir compte des particularités de cette crise : par exemple, le fait qu’elle intervienne dans un contexte de croissance très forte des pays en voie de développement, s’accompagnant par ailleurs de tensions sur les prix des matières premières, ou le fait qu’elle ait suscité des réactions inédites de politique économique. Ces particularités, bien que réelles, semblent secondaires par rapport à l’ampleur du choc qu’a constitué la crise financière et ne viennent donc pas invalider la démarche. En revanche, on essaiera de tirer les enseignements d’un aspect qui ressort aujourd’hui comme exceptionnel au cours de cette crise : l’évolution atypique de l’emploi et de la productivité.

Une dernière remarque d’ordre méthodologique est nécessaire. Ce que l’on propose ici est une évaluation ex ante d’un scénario moyen (en « espérance mathématique ») : ce n’est pas le scénario qui va se produire car les incertitudes, dans le sens favorable comme dans le sens défavorable, sont grandes, mais c’est le scénario que nous proposons à quiconque aurait besoin pour prendre des décisions stratégiques, par exemple de politique économique, de s’appuyer sur une trajectoire de moyen terme de l’économie française.

En termes d’activité, le scénario central est celui d’une perte définitive en niveau, pas en taux de croissance

Pour déterminer ce que pourrait être le scénario central de croissance à moyen terme pour la France, nous examinons donc maintenant les travaux d’évaluations menés ex post sur les crises bancaires observées ces dernières décennies, avec toutes les précautions d’usage qui viennent d'être mentionnées. Les résultats quantitatifs obtenus sont assez hétérogènes dans la mesure où un certain nombre de choix méthodologiques sont susceptibles d’influer fortement sur la mesure de l’effet des crises financières (cf. infra). C’est pourquoi, au-delà d’un chiffrage quantitatif forcément entaché d’importantes incertitudes, notre principal objectif est d’isoler, entre trois grands scénarios stylisés à moyen terme, celui qui nous paraît le plus probable. On reprend ici les termes utilisés dans Cabannes et al. (2010).

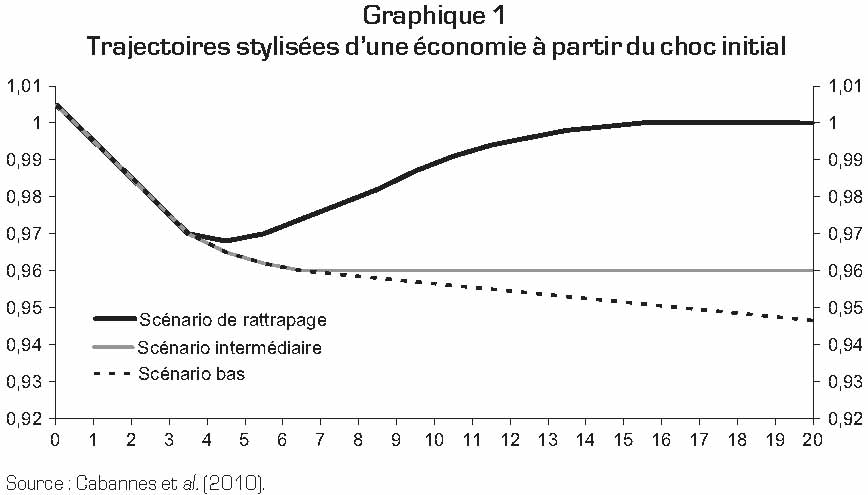

Le premier scénario, dit de « rattrapage intégral », est le plus favorable : c’est celui d’un retour au sentier de croissance d’avant-crise. Dans ce cas, l’économie bénéficie dans les années qui suivent la sortie de crise d’une croissance dynamique qui lui permet d’effacer les pertes enregistrées pendant la crise1. Le deuxième scénario, dénommé « scénario intermédiaire », est celui d’un retour au rythme de croissance d’avant-crise, mais sans rattrapage ou avec un rattrapage partiel des pertes enregistrées durant la crise. Enfin, le troisième scénario est celui d’une baisse durable du rythme de croissance de l’économie. Dans ce cas, la nouvelle trajectoire de croissance s’éloigne indéfiniment de celle qu’aurait connue l’économie en l’absence de choc.

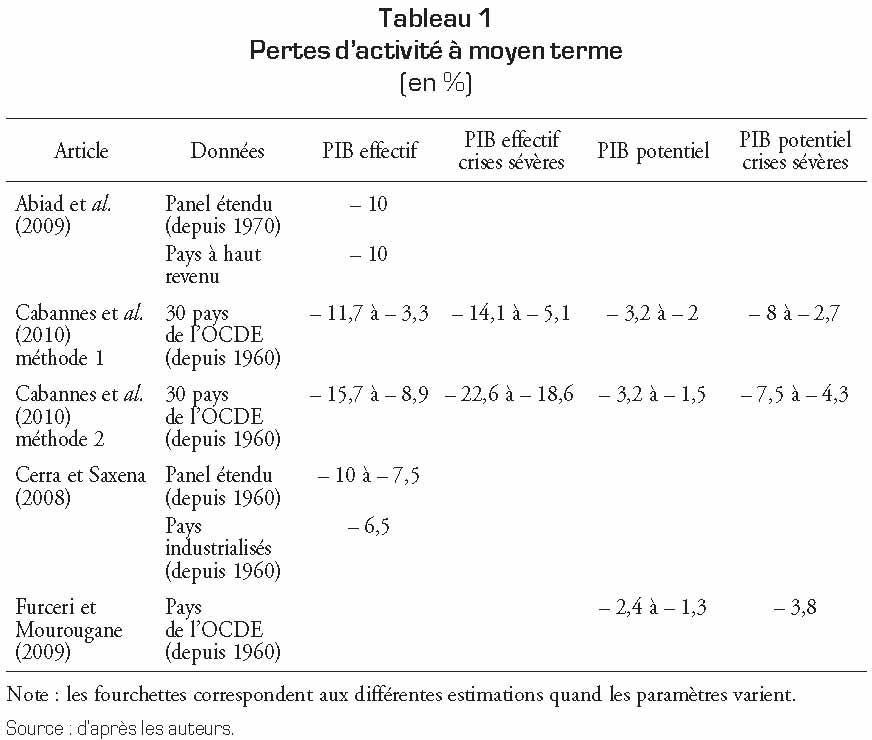

Plusieurs travaux récents ont examiné l’effet des crises financières passées sur les performances des économies lors de la sortie de crise et à moyen terme. Les travaux mentionnés ici s’appuient sur deux méthodes différentes, mais reprennent fondamentalement la même idée : il s’agit de comparer la trajectoire effective de l’économie (ou en termes de production potentielle) en sortie de crise à une trajectoire contrefactuelle, c’est-à-dire la trajectoire qu’aurait « vraisemblablement » suivie l’économie sans choc. Les estimations sont réalisées sur des panels de pays qui ont connu des crises bancaires2, les résultats pouvant ensuite être différenciés selon certains groupes. Cependant, le propos central de ces travaux porte plutôt sur l’évaluation d’un effet moyen plutôt que sur des effets spécifiques aux pays. Ainsi, d’une part, la rareté des crises rend cet exercice périlleux et certains pays n’avaient pas, avant la crise de 2008, traversé de crise financière majeure durant ces dernières décennies, même s’ils ont pu connaître des récessions importantes, à l’image de la France ou de l’Allemagne, et, d’autre part, on ne peut guère espérer mieux qu’estimer un effet moyen, compte tenu des fortes incertitudes qui entourent l’estimation comme les projections.

Plusieurs documents s’appuient sur la méthodologie proposée par Cerra et Saxena (2008). Cet article est de portée générale, les auteurs cherchant à modéliser la trajectoire d’une économie à la suite d’un choc qui peut revêtir plusieurs formes : crise financière, crise monétaire, guerre civile ou changement institutionnel. Le taux de croissance du PIB est modélisé à l’aide d’une spécification autorégressive univariée3 à laquelle sont ajoutées des indicatrices matérialisant les chocs subis par une économie. Ces indicatrices, fonctions du temps et du pays concerné, sont nulles sauf à la date d’arrivée d’un choc pour une économie donnée. Pour tester la robustesse des résultats, la spécification de base est ensuite enrichie à l’aide de variables permettant de contrôler d’autres effets étrangers à la crise (par exemple, le prix du pétrole). La perte de PIB générée par la crise est alors estimée (sur divers panels de données) par la différence entre la simulation du modèle avec ou sans choc. Furceri et Mourougane (2009) reprennent cette méthode en centrant le propos sur les crises financières et en appliquant le modèle non plus au PIB effectif, mais au PIB potentiel4. Les estimations menées dans ces deux articles conduisent à faire ressortir l’existence en moyenne d’un choc en niveau sur le PIB à l’horizon de dix ans, qui diffère toutefois largement selon les groupes de pays observés.

Dans une autre approche, plus simple, Abiad et al. (2009) comparent la trajectoire du PIB en sortie de crise, avec sa tendance observée avant la crise. La mesure de l’effet de la crise est donc dans ce cas la différence entre la trajectoire observée à partir du déclenchement du choc et le prolongement de la tendance observée avant son déclenchement. Pour éviter des « effets de bord » susceptibles de biaiser les résultats, la tendance d’avant-crise est estimée sur une période s’étendant entre dix ans et trois ans avant la crise5. Les résultats, quoique quantitativement différents des précédents, envoient cependant le même message : en moyenne, les pertes de croissance ne sont que peu ou pas rattrapées à moyen terme.

Enfin, Cabannes et al. (2010) reproduisent ces deux méthodes en conduisant de nombreuses analyses de sensibilité des évaluations. En premier lieu, les méthodes sont appliquées à différents ensembles de crises. Le premier échantillon s’appuie sur Reinhart et Rogoff (2009b). Le deuxième échantillon utilise les travaux de Laeven et Valencia (2008). Pour les deux échantillons, les auteurs proposent de plus des évaluations sur un échantillon réduit aux crises dites « sévères » pour lesquelles les estimations de perte de PIB se révèlent nettement plus importantes. Les auteurs effectuent également des évaluations avec la méthode de Cerra et Saxena en y ajoutant des variables de contrôle telles que le prix du pétrole et des indicatrices temporelles pour prendre en compte la baisse tendancielle du rythme de croissance dans les pays développés. Ces ajouts ont généralement pour effet de diminuer la mesure de l’impact des crises. Ils conduisent toutefois de la même façon que précédemment à écarter comme scénario central le scénario de rattrapage.

Par construction, ces analyses ne permettent pas d’isoler totalement l’effet de la crise : l’effet mesuré comprend également la réaction des agents économiques et en particulier les effets des politiques publiques. De plus, ces travaux conduisent à une certaine diversité de résultats, notamment d’un point de vue quantitatif, due à des différences méthodologiques et aux divers choix mis en œuvre :

- les différences dans la méthode d’estimation tout d’abord (cf. supra) et le choix des variables incluses dans la spécification de type Cerra et Saxena. De plus, dans le cas de cette dernière méthode, il n’est pas obligatoire qu’un pays ait connu une crise financière au cours de la période d’étude pour apparaître dans le panel alors qu’à l’inverse, c’est par construction nécessaire dans le cas de l’autre méthode ;

- le choix de la variable d’intérêt, en l’occurrence le PIB réel (Abiad et al., 2009 ; Cerra et Saxena, 2008) ou le PIB potentiel (Furceri et Mourougane, 2009). Le PIB potentiel permet de purger l’estimation des aléas conjoncturels liés au cycle de demande. Cependant, les méthodes utilisées pour le construire comportent généralement une partie de lissage qui entraîne un étalement de la crise et peut donc biaiser l’estimation de son effet : l’analyse sur ces données conduit ainsi généralement à abaisser la mesure de l’impact des crises (Cabannes et al., 2010) ;

- la taille du panel de pays : d’un côté, agrandir le nombre de pays étudiés permet de travailler sur un ensemble de données plus vaste et peut laisser espérer des résultats plus précis, mais, de l’autre côté, cela conduit à deux difficultés : l’accroissement de l’hétérogénéité, qui va dans le sens contraire d’une perte de précision, et, dans certains cas, la moins grande robustesse des données, voire l’absence de données sur certains champs ;

- la période d’étude ;

- le choix des crises financières et du choc initial est sans doute l’un des problèmes les plus aigus qui repose forcément sur des conventions imparfaites. Cabannes et al. (2010) mettent ainsi en perspective les résultats obtenus à l’aide de deux panels différents, construits à partir des travaux de Laeven et Valencia (2008) et Reinhart et Rogoff (2009b). Ils proposent également des évaluations restreintes sur les crises dites « sévères », qui modifient nettement les résultats obtenus.

Les tests de robustesse mis en œuvre dans chacun des articles illustrent d’ailleurs la sensibilité des évaluations quantitatives à ces différents effets. Toutefois, malgré ces écarts, un certain nombre de résultats robustes ressortent de ces travaux.

En premier lieu, le scénario moyen implique des pertes d’activité par rapport à ce qu’aurait pu être la trajectoire de l’économie en l’absence de crise. Le champ des résultats sur le scénario moyen est toutefois assez vaste (cf. tableau 1 ci-après). Sur le PIB potentiel, l’estimation de la perte de niveau moyenne à long terme varie de 2,4 % dans Furceri et Mourougane (2009) (3,8 % quand les auteurs se restreignent aux crises sévères) à 3,2 % dans Cabannes et al. (2010) (8 % dans le cas des crises sévères). Concernant le PIB effectif, l’étendue des résultats est encore plus vaste : de 3,3 % (5,1 % pour les crises sévères) à plus de 15 % (plus de 20 % pour les crises sévères) dans Cabannes et al. (2010). Abiad et al. (2009) estiment, quant à eux, la perte moyenne à 10 %. Malgré cette dispersion, l’hypothèse d’un scénario de rattrapage est en moyenne assez nettement rejetée, quelles que soient la méthode et/ou les hypothèses utilisées.

En deuxième lieu, les pertes subies les deux ou trois premières années ne sont en moyenne pas rattrapées. C’est ce qui ressort quand on analyse plus spécifiquement les résultats sur le taux de croissance du PIB et non plus seulement sur le niveau (Cabannes et al., 2010). Enfin, le scénario bas apparaît moins vraisemblable. Certes, la méthode de Cerra et Saxena (2008) conduit quasiment à l’écarter par construction, même s’il peut théoriquement ressortir à un horizon d’une dizaine d’années. Pour combler cette lacune, Cabannes et al. (2010) proposent d’ajouter dans la spécification une variable représentant le nombre de crises subies par le pays jusqu’à une date donnée. Les tests conduisent à rejeter la significativité du coefficient associé et donc à écarter du scénario central le scénario bas d’impact durable sur le taux de croissance du PIB. Par ailleurs, l’application dans Cabannes et al. (2010) de la méthode du FMI (Fonds monétaire international) sur les données dePIB potentiel conduit également à écarter le scénario bas : en effet, dans cette formulation, l’impact moyen des crises sur le taux de croissance à l’horizon de sept ans à dix ans apparaît quasiment nul.

Les évolutions enregistrées depuis la sortie de récession ne viennent pas, à ce stade, invalider ce schéma. Ainsi, la sortie de récession s’est en général effectuée à un rythme modéré, proche de la tendance d’avant-crise : c’est le cas notamment de la zone euro prise globalement, des États-Unis ou de la France. Il y a certes des exceptions à ce schéma général : des pays comme l’Allemagne ou la Suède connaissent un rebond plus marqué en sortie de récession ; à l’inverse, l’Espagne ou le Royaume-Uni (sans parler de la Grèce ou de l’Irlande) connaissent des reprises très molles. Le schéma qui ressort des diverses crises passées semble donc également s’appliquer, jusqu’à présent, lorsqu’on examine cette fois les pays industrialisés lors du seul épisode de crise actuel.

Au total, le scénario intermédiaire de perte de PIB en niveau, mais de retour progressif au taux de croissance d’avant-crise, nous apparaît comme le scénario central à l’horizon du moyen terme. Pour la France, cela signifie une perte d’activité de l’ordre de 7 points de PIB par rapport à la tendance d’avant-crise. Il s’agit toutefois d’un scénario moyen. Il ne reflète donc pas l’hétérogénéité existant entre pays, ni l’hétérogénéité selon les crises financières. Étant donné la variabilité des estimations, ce scénario est également entaché d’une importante incertitude autour du cadre central. Enfin, l’analyse à partir des crises passées, si elle permet d’éviter certains écueils évoqués dans la première section, ne permet pas de prendre en compte les spécificités de cette crise ou de l’environnement international actuel. D’un côté, la France pourrait bénéficier de la bonne santé de son système financier moins touché par la crise que la moyenne de ses partenaires. De l’autre, des risques baissiers existent notamment en ce qui concerne l’environnement international. Dans ses perspectives économiques, l’OCDE en pointe trois : les difficultés non encore résolues de certains établissements financiers, l’endettement très important des États et les tensions sur les prix des matières premières, qui resurgissent rapidement dès que la reprise se raffermit dans les pays occidentaux (OCDE, 2011a).

L’évolution de l’emploi depuis le déclenchement de la crise laisse craindre des pertes de productivité durable

La forte contraction de l’activité a lourdement pesé sur le marché du travail : l’emploi salarié marchand a baissé de 3,1 % en 2008 et en 2009, soit une perte d’environ 500 000 emplois. En conséquence, le taux de chômage a augmenté de 2,4 points entre le début de 2008 et la fin de 2009, effaçant ainsi la baisse permise par les deux années de croissance précédant la crise. Cependant, les pertes d’emplois sont restées limitées au regard de l’importance du retournement conjoncturel (le PIB baisse de 5 % sur la même période).

La productivité apparente du travail a en conséquence fortement diminué, ce qui constitue une première surprise quant aux précédentes récessions. En 1992, par exemple, les gains de productivité s’étaient amoindris, mais étaient demeurés positifs. Ils étaient en outre revenus sur leur tendance de long terme au bout de deux ans. Ici réside la deuxième surprise de la dernière crise : l’emploi est reparti à la hausse rapidement après le redémarrage de l’activité. Ainsi, l’économie française enregistre une croissance de l’emploi depuis le premier trimestre 2010 et les gains de productivité demeurent en deçà de leur tendance de long terme.

L’évolution de l’emploi pendant la crise est donc atypique au regard des comportements passés, mais le phénomène n’est pas spécifique à la France. La bonne tenue de l’emploi pendant la crise est même un élément saillant que l’on retrouve dans la grande majorité des pays de l’OCDE (OCDE, 2011b). Dans quelques rares pays, comme les États-Unis ou l’Espagne, l’emploi s’est au contraire ajusté beaucoup plus vite que lors des crises précédentes, mais ces pays font figure d’exceptions.

Évaluer les conséquences à moyen terme de la crise sur l’emploi et la productivité passe par la compréhension des mécanismes qui expliquent cette bonne performance de la France en matière d’emploi. L’OCDE met principalement en avant le rôle des politiques publiques mises en œuvre depuis les années 1990 et plus spécifiquement pendant la crise. Avant la crise, les mesures accentuant la flexibilité du marché du travail, facilitant le retour à l’emploi des chômeurs (en améliorant l’adéquation entre offre et demande de travail ou en incitant les chômeurs à un retour à l’emploi plus rapide) ou favorisant l’ajustement des salaires expliqueraient la baisse du chômage observée avant la crise dans la plupart des pays. Ces réformes se traduiraient par une évolution structurelle du fonctionnement du marché du travail. En France, les réformes ont en effet porté depuis le début des années 1990 sur l’activation des politiques de l’emploi et la recherche d’une plus grande flexibilité interne et externe.

En outre, pendant la crise, la plupart des pays, dont la France, ont mis en place des réponses circonstanciées face à l’ampleur du retournement, consistant à soutenir l’activité et de manière plus ciblée, à limiter les dégâts en termes d’emploi et de chômage. L’un des principaux leviers utilisé a été l’assouplissement du recours au chômage partiel. D’autres mesures ont consisté en des allégements de cotisations sociales visant à soutenir les petites entreprises ou encore au financement public d’emplois non marchands. Selon l’OCDE, cet ensemble de mesures peut expliquer la bonne performance des marchés du travail dans la plupart des pays. De même, selon Ziemann (2010), en Allemagne, les lois Hartz auraient accru la participation au marché du travail et permis la modération salariale avant la crise et le chômage partiel aurait grandement contribué à amortir les effets de la crise sur l’emploi. En France aussi, la batterie de mesures prises pour l’emploi expliquerait sa résistance : assouplissement du chômage partiel, exonération de cotisations pour les petites entreprises… (Bardaji, 2011).

Près de deux ans après la sortie de récession, cette thèse doit être remise en question. Ainsi, un examen économétrique montre que ces pistes, même si elles contribuent à expliquer une partie des évolutions de l’emploi en France depuis 2008, ne suffisent pas à rendre compte de la résistance de l’emploi dans le cas français (Argouarc’h et al., 2010). Nous résumons ici les principaux résultats de cette étude récente. À l’aide d’une modélisation classique, de type équation d’emploi, généralement utilisée pour prévoir les évolutions de l’emploi à court terme, les auteurs examinent la pertinence de ces différentes explications. Ce type d’équation repose sur une modélisation en deux temps des gains de productivité : on suppose qu’à long terme, ces gains suivent une tendance, estimée depuis le début des années 1990 à +1,5 % par an. À court terme, la productivité évolue avec la conjoncture, traduisant le fait que l’emploi réagit habituellement avec retard aux variations de l’activité.

Un constat tout d’abord qui permet de quantifier la rétention de main-d'œuvre observée en France depuis la crise : si l’emploi s’était ajusté à l’activité conformément aux mécanismes usuels, l’économie française aurait dû perdre environ 460 000 emplois de plus que ce qui a été observé à la fin de 2010. Le manque de recul invite à examiner en détail la relation de court terme plutôt que celle de long terme. Un certain nombre de facteurs peuvent en effet expliquer la réaction de l’emploi aux fluctuations de l’activité. Certains renvoient aux mutations du marché du travail à l'œuvre depuis les années 1990 : augmentation du taux de recours à l’intérim qui permet une plus grande flexibilité externe et développement des outils de flexibilité interne, comme l’annualisation du temps de travail permise par les lois de réduction du temps de travail ou la récente loi Tepa qui favorise le recours aux heures supplémentaires. D’autres renvoient aux politiques de relance mises en œuvre pendant la crise pour limiter la baisse de l’emploi (cf. supra).

Un premier test, simple, de la stabilité des relations de long (les gains tendanciels de productivité) et de court termes (le délai d’ajustement moyen de l’emploi) de l’équation d’emploi montre que la résistance du marché du travail n’était pas prévisible ex ante par la simple observation statistique : les paramètres de l’équation estimée sont stables avant la crise. Cela ne signifie pas que le fonctionnement du marché du travail n’a pas changé, mais simplement que les changements n’ont pas eu d’effets suffisamment importants au niveau le plus agrégé pour être détectés par des techniques économétriques.

L’importance du taux de recours à l’intérim, aux alentours de 4 % depuis 2000, en comparaison avec les crises passées (moins de 2 % en 1993) laissait d’ailleurs présager un ajustement rapide de l’emploi. De fait, l’intérim a en effet fortement reculé au plus fort de la crise (–35 % entre le deuxième trimestre 2008 et le premier trimestre 2009). En modélisant séparément l’emploi intérimaire et l’emploi hors intérim, les auteurs montrent cependant que cette baisse de l’intérim est parfaitement en lien avec la baisse de l’activité, conformément à ce qui a été observé lors des récessions passées. Le fort taux de recours à l’intérim traduit donc bien un marché du travail en un sens plus flexible, mais cette plus grande flexibilité a été contrebalancée par une plus grande inertie de l’emploi hors intérim. De la même manière, le modèle ne rend pas compte du redémarrage précoce de l’intérim dès le deuxième trimestre 2009. L’intérim contribue donc aux bonnes performances du marché du travail français, mais uniquement au moment où l’activité repart à la hausse.

L’inertie de l’emploi pendant la phase de récession se concentre donc sur les emplois plus stables pour lesquels les entreprises auraient alors privilégié la flexibilité interne en jouant sur les heures travaillées. Pour ajuster son volume de travail à l’activité, une entreprise dispose de plusieurs leviers : la durée du travail des salariés à temps complet, les heures supplémentaires, le recours au temps partiel et le chômage partiel. C’est ce que l’on peut regrouper sous le terme de « comportements de rétention de main-d'œuvre ».

Ces différents facteurs ont agi dans le sens attendu pendant la récession, mais leurs effets se sont inversés, là aussi comme attendu, en phase de reprise de l’activité. En effet, si l’ajustement sur les heures travaillées permet de préserver des emplois dans la phase de récession, ce mécanisme agit en sens inverse sous forme de créations d’emplois moindres au moment de la reprise, puisque les heures peuvent être réaugmentées pour faire face à la croissance de la demande. Le chômage partiel, par exemple, qui avait fortement augmenté au plus fort de la crise, culminant au deuxième trimestre 2009, est par la suite progressivement revenu à la normale. Au milieu de 2010, ce qui subsiste des comportements de rétention de main-d'œuvre sur l’évolution de l’emploi est estimé par les auteurs à seulement 0,3 point d’emploi. Au début de 2011, ces effets de « rémanence » sont encore plus faibles, le chômage partiel étant, par exemple, revenu à son niveau de 2007.

Les différentes tentatives d’explication du maintien de l’emploi apportent ainsi quelques éléments de compréhension de la dynamique du marché du travail, mais laissent une grande part d’inexpliqué : l’intérim s’est ajusté normalement, mais est reparti plus vite que l’on ne pouvait l’anticiper ; les mécanismes de flexibilité interne ont bien été mobilisés par les entreprises, mais leurs effets sur l’emploi devraient déjà avoir disparu. Par secteur, le constat ne diffère pas tellement : l’industrie semble avoir maintenu une partie de ses effectifs par l’utilisation du chômage partiel, mais sans compensation ultérieure sur le rythme de croissance de l’emploi une fois la crise passée. Dans le secteur tertiaire (hors intérim), l’emploi s’est ajusté en lien avec la baisse de l’activité, mais repart, à partir de 2010, plus vite que ne le laissaient attendre les comportements passés.

Le constat qui ressort de cette analyse est donc celui d’un surcroît d’emplois inattendu depuis le déclenchement de la crise. Deux interprétations à ce phénomène sont encore envisageables et conduisent à imaginer deux scénarios différents.

La première interprétation suppose que l’ajustement de l’emploi a été retardé et l’on doit alors s’attendre à un rattrapage dans les années à venir, se traduisant par une croissance de l’emploi durablement modérée.

La seconde interprétation est celle d’une rupture des gains de productivité qui s’établiraient alors durablement à un niveau inférieur à 1,5 % par an dans les secteurs marchands. Une telle rupture de productivité a été observée lors du choc pétrolier en 1973 qui marquait alors la fin du modèle fordiste. Une autre rupture est observée au début des années 1990, mais ses fondements sont moins connus. On ne peut donc exclure que la dernière crise marque une nouvelle rupture, et ce, d’autant plus que l’industrie est le secteur qui enregistre les gains de productivité les plus importants et où le volume d’emplois inexpliqué est le plus fort. Cet affaiblissement des gains de productivité traduirait alors la fin « d’un long processus de réorganisation de l’industrie française qui générait depuis trente ans de forts gains de productivité » (Argouarc’h et al., 2010).

Quelles qu’en soient les raisons, le moindre ajustement de l’emploi à la baisse a eu le grand mérite de contenir l’augmentation du chômage et donc de limiter le coût social autant que le risque d’hystérèse. En effet, une forte hausse du chômage s’accompagne toujours d’une hausse du chômage de longue durée qu’il est difficile de résorber par la suite. Les chômeurs de longue durée ont en effet un risque élevé de subir des pertes de capital humain qui diminuent leur employabilité. En étant plus éloignés du marché du travail, ils pèsent moins dans les négociations salariales si bien qu’un taux de chômage élevé et une inflation salariale peuvent coexister, ce qui retarde encore le retour du chômage à son niveau structurel. Le risque d’hystérèse est donc a priori limité quand la hausse du chômage est contenue.

À moyen terme, cependant, si le scénario d’une perte durable de productivité se révélait le bon, alors ses conséquences seraient défavorables au niveau de vie, mais aussi à l’emploi et au chômage. Une rupture des gains de productivité entraîne en effet une perte de croissance potentielle et donc à terme de niveau de vie. En outre, si une résistance à la baisse des salaires à cette rupture de productivité devait se manifester, alors la mise en cohérence des salaires réels avec la productivité se ferait par la hausse du chômage, comme cela s’est produit à la suite du ralentissement de la productivité du milieu des années 1970. Or l’ajustement ne semble pas pour le moment passer par les salaires. Le salaire moyen par tête n’a baissé qu’au premier trimestre 2009 (– 0,1 %), mais est globalement resté en croissance depuis le déclenchement de la crise.

Il n’est pas encore possible aujourd’hui de trancher entre ces deux scénarios, mais la probabilité que le scénario le plus défavorable se réalise croît à mesure que l’on observe une croissance vigoureuse de l’emploi au regard de l’activité. Comme une telle perte de productivité n’est pas une conséquence attendue d’une crise bancaire, cela constitue donc un risque supplémentaire de perte durable d’activité s’ajoutant à celui que fait ressortir l’analyse des crises passées.

La crise a accéléré la tendance longue de dégradation des finances françaises enregistrée depuis trente ans

La France a abordé, en 2008, la crise financière avec des finances publiques fragiles. Depuis 1980, les administrations publiques avaient été constamment en déficit et le poids de la dette publique dans le PIB était passé de 20,7 % en 1980 à 64,2 % en 2007. Les causes de cette absence de maîtrise de nos finances publiques sont exposées dans le rapport Champsaur-Cotis (Champsaur et Cotis, 2010). Tout d’abord, le poids des dépenses publiques dans le PIB a spontanément tendance à augmenter du fait en particulier d’une hausse de la demande de protection sociale : le vieillissement de la population se traduit par un dynamisme important des dépenses de retraite et le progrès médical tire les dépenses de santé. Cette hausse du poids des dépenses sociales n’est que peu compensée par une maîtrise des autres dépenses, notamment par manque de coordination entre les décisions de l’État et des collectivités locales. Ensuite, une résistance de plus en plus grande à la hausse des prélèvements obligatoires s’est manifestée au cours des deux dernières décennies. Les périodes conjoncturelles favorables ont ainsi conduit les gouvernements à prendre des mesures de baisse d’impôts, qui n’étaient que partiellement inversées par la suite.

La crise aura considérablement accéléré cette tendance lourde à la dégradation des finances publiques : entre 2007 et 2010, le déficit public sera passé de 2,7 à 7,1 points de PIB et la dette publique de 64,2 à 82,3 points de PIB. Un certain nombre de mesures prises indépendamment de la crise (loi Tepa, baisse de la TVA dans la restauration, réforme de la taxe professionnelle…) ont certes contribué à cette hausse du déficit et de la dette.

Mais une part importante de cette dégradation des finances publiques est imputable, directement et indirectement, à la crise. Les mesures de soutien à l’activité décidées par les Pouvoirs publics afin d’éviter la mise en place d’une spirale récessive portent une responsabilité, bien que faible, dans cette dégradation : de nature temporaire, elles ont creusé le déficit public en 2009, mais ne l’affectent déjà pratiquement plus en 2010 ; en augmentant ce déficit, elles touchent durablement la dette publique, mais dans des proportions très modestes (à peine 1 point de PIB).

Mais c’est surtout la perte de croissance occasionnée par la crise qui aura directement dégradé les finances publiques. Le rythme de progression des dépenses publiques est en effet globalement insensible à court terme à l’activité, voire évolue en sens inverse (indemnisation du chômage, minima sociaux…), alors que les recettes ont tendance à évoluer comme l’activité, voire à en amplifier les évolutions6.

Lorsqu’on raisonne en part de PIB, cela veut dire que la baisse d’activité fait augmenter le ratio des dépenses au PIB, tandis que le rapport des recettes au PIB ne bouge pas, voire baisse. Et c’est bien ce que l’on observe entre 2007 et 2010 : le ratio des dépenses publiques augmente fortement (de 52,4 % à 56,2 %)7, tandis que le taux de prélèvements obligatoires, à législation constante, est quasi stable. La hausse du ratio des dépenses publiques au PIB, soit 3,8 points, fournit ainsi une bonne approximation de l’effet de la crise sur le déficit public de 2010.

De même, l’évolution future des finances publiques dépend de manière cruciale de la façon dont l’économie française sortira de la crise. Dans l’hypothèse favorable où l’activité reviendrait sur sa tendance antérieure à la crise et si la croissance du volume des dépenses restait sur sa tendance d’avant-crise (+2,2 % entre 1998 et 2008), le creusement du solde primaire, c’est-à-dire hors charges d’intérêts, qu’aura occasionné la crise devrait être effacé. Même dans ces conditions, la crise aura laissé son empreinte : la dette publique, qui s’élève déjà à la fin de 2010 à 81,6 points de PIB, aura dans l’intervalle atteint près de 90 points de PIB. Et la charge d’intérêts devrait avoir également augmenté. Certes, le niveau des taux d’intérêt est aujourd’hui plus faible qu’avant la crise, mais cela est largement lié au tour très accommodant pris par les politiques monétaires en réaction à la crise : en cas de retour de l’activité sur sa tendance d’avant-crise, il faut s’attendre également à un retour des taux d’intérêt à leur niveau d’alors.

Un tel niveau de dette publique est très inconfortable. Le chiffre de 90 % correspond exactement au seuil à partir duquel Reinhart et Rogoff (2009a) estiment que la croissance du PIB commence en général à chuter. Même si ce chiffre de 90 % n’a pas de valeur intangible, qui s’appliquerait systématiquement en tout temps et en tout lieu, d’autres travaux récents (Kumar et Woo, 2010) confirment les effets défavorables à la croissance qu’entraîne une dette publique trop élevée.

En tout état de cause, à de tels niveaux de dette, la sensibilité de la charge d’intérêts par rapport aux taux d’intérêt devient importante et les marchés financiers peuvent commencer à exiger des primes de risque par rapport aux meilleures signatures, ce qui peut alors entraîner un cercle vicieux où l’alourdissement de la charge de la dette aggrave le déficit, entraînant alors un nouvel accroissement de la dette et une hausse des primes de risque exigées par les investisseurs : l’expérience récente de la Grèce ou de l’Irlande montre que ce n’est pas qu’un cas d’école, même au sein de la zone euro. Les possibilités de stabilisation conjoncturelle face à un choc macroéconomique défavorable, fût-il transitoire, s’en trouvent alors également considérablement amoindries : dans ce cas, contrecarrer, par les finances publiques, l’impact récessif d’un choc défavorable d’activité serait en effet comme prendre le risque de déclencher ce cercle vicieux.

Ainsi, même dans l’hypothèse favorable où les conséquences de la crise sur l’activité se révéleraient transitoires (scénario de rattrapage), le retour à un niveau de dette moins risqué pour l’économie française imposera un effort important d’ajustement budgétaire à la France.

En outre, on l’a vu, ce scénario, s’il n’est pas impossible, ne peut être considéré comme central. Dans le scénario central où la perte d’activité enregistrée pendant la crise, de l’ordre de 7 points de PIB, se révélerait définitive, alors ce serait également le déficit qui serait durablement affecté par la crise. Sans inflexion de la dépense par rapport à sa tendance antérieure, ou hausse des prélèvements obligatoires, le déficit public actuel resterait durablement supérieur à 6 points de PIB et le poids de la dette publique dans le PIB continuerait de croître. Les simulations réalisées à l’occasion du rapport Champsaur-Cotis (op. cit.) montrent que la dette publique pourrait, dans ces conditions, dépasser 120 points de PIB en 2020, ce qui a peu de chances d'être accepté par les marchés. Ces mêmes simulations montraient que pour ne pas dépasser les 90 points de PIB de dette en 2020, il fallait trouver chaque année d’ici à 2020 un montant de l’ordre de 14 Md€ d’économies de dépenses ou de prélèvements supplémentaires, s’ajoutant chaque année aux efforts de l’année précédente.

Au total, la crise économique aura, dans le cas le plus favorable où son impact sur l’activité n’aura été que temporaire, porté la dette publique aux limites de ce qu’un pays comme la France peut se permettre et, dans le cas moins favorable où son impact sur l’activité est durable, contraint de plus la France à faire un choix douloureux entre inflexion significative à la baisse de la tendance de ses dépenses publiques et hausse substantielle de ses prélèvements obligatoires.

Deux ans après que l’économie française est sortie de la pire récession de l’après-guerre, le spectre de la crise de 1929 s’est éloigné. Mais la France reste néanmoins confrontée au risque que la perte d’activité subie pendant la crise ne soit qu’en partie rattrapée, voire pas du tout, tandis que la crise a pratiquement fait disparaître les quelques marges de manœuvre qui subsistaient en matière de finances publiques. Nous sommes donc confrontés aujourd’hui au défi redoutable de trouver les leviers d’une croissance plus forte tout en ramenant les finances publiques sur une trajectoire soutenable.