Le mouvement semble irréversible : tous les pays de l'OCDE, les États-Unis dernièrement, baissent les uns après les autres le taux de l'impôt sur les sociétés (IS). Entre 1985 et 2018, le taux moyen est passé de 49 % à 24 %, soit une division par deux. Cela s'ajoute à une capacité toujours plus forte des entreprises à en réduire le poids dans leurs profits, dans un contexte de circulation internationale accrue des biens et des capitaux. Jusqu'à récemment, ce double mouvement affectait peu les rentrées fiscales en raison de la hausse continue des profits dans le revenu national. Le cas patent est celui des États-Unis : l'IS restait à peu près constant en part du PIB et le taux facial inchangé à 35 % depuis la grande réforme de 1986. La hausse de la profitabilité des entreprises suffisait à compenser la moindre pression de l'IS sur leurs profits que montre le graphique 1 (infra)1.

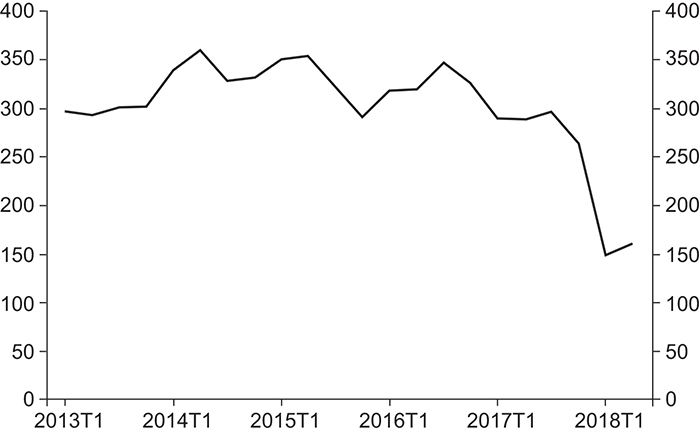

Désormais les indicateurs indiquent une réduction de son montant en proportion du PIB (Djankov, 2016). On va même au-delà dans le cas des États-Unis à la suite de la réforme fiscale de la fin de 2017, qui fait passer le taux fédéral de 35 % à 21 %2. Les premières indications semblent montrer une franche baisse de la collecte de l'IS (cf. graphique 2 (infra)).

Impôt sur les bénéfices des sociétés

du gouvernement fédéral en pourcentage

des bénéfices des sociétés, 1950-2017 et 1er semestre 2018

Sources : Losy (2017) ; données BEA ajustées des variations saisonnières.

Recettes de l'impôt sur les bénéfices des sociétés

du gouvernement fédéral, 2013T1-2018T2

(en Md$)

Sources : Losy (2017) ; données BEA ajustées des variations saisonnières.

D'où les questions que pose cet article : quelles conséquences pour les cours boursiers d'entreprise ? et verra-t-on un changement dans le mode de financement des entreprises et dans leurs stratégies d'implantation internationale ? En bref, à qui profite la baisse du taux de l'IS ?

À l'actionnaire, répond-on spontanément : l'argent que ne prend pas l'État reste dans l'entreprise ou est distribué. Dans les deux cas, l'actionnaire s'enrichit. Or cette réponse est largement fausse. C'est ce que l'on va voir en suivant une approche analytique, partant d'hypothèses assez restrictives pour les lever une à une. L'IS apparaîtra dans un premier temps comme un impôt ayant d'assez bonnes propriétés de neutralité sur la valeur des entreprises et sur leurs comportements de production et d'emploi. Dans ce contexte, la baisse du taux d'IS n'a aucun effet sur le patrimoine des actionnaires. Elle se diffuse dans l'ensemble de l'économie sans demeurer dans le bilan des entreprises. Le cadre sera rendu plus réaliste par l'introduction de certaines caractéristiques propres à cet impôt et surtout en considérant sa performance dans le cas d'ouverture des frontières et de circulation fluide des biens et des capitaux. Ici la réponse est quelque peu différente : une baisse du taux de l'IS a bien un effet positif sur les cours boursiers, du moins pour celles des entreprises disposant d'un pouvoir de marché.

Cela n'est qu'une analyse partielle : on ne traite pas ici des conséquences macroéconomiques que peut avoir une baisse de l'impôt, selon qu'elle est compensée par d'autres impôts ou au contraire se résout en moindre production de biens publics. On fait comme si la baisse de l'IS pouvait être compensée de façon neutre par l'État, sans retour sur la situation des entreprises.

L'État comme quasi actionnaire

Partons d'un petit apologue. Soit un projet d'entreprise où les dépenses ne sont que courantes (par exemple dans les métiers de services) et intégralement financées par fonds propres (et donc sans endettement).

Vient une personne qui fait la proposition suivante aux actionnaires : elle s'engage à prendre en charge 35 % de toutes les dépenses en contrepartie de 35 % des revenus futurs. À l'heureuse stupeur des actionnaires, elle ne souhaite pas de droits de vote et promet de ne s'impliquer en rien dans la gestion courante si ce n'est surveiller que l'on ne lui cache pas les revenus et que l'on ne gonfle pas les dépenses. Voici une proposition attractive, n'est-ce pas ?

En quoi la valeur des droits à profit des actionnaires est-elle changée ? En rien. De deux choses l'une : la personne, assumant 35 % des charges, donne du levier de fonds propres à l'entreprise pour qu'elle soit immédiatement plus grosse ; ou bien, elle permet aux actionnaires de réduire leur engagement financier dans l'entreprise à taille identique. Si les fonds à avancer sont de 100 et le revenu d'exploitation de la même année est de 10, le rendement d'exploitation est de 10 %. Une fois l'arrangement en place, les fonds à avancer par les actionnaires seront de 65, le revenu de 6,5. Le taux de rendement reste inchangé à 10 %.

Entendons-nous : il y a bien une sortie de caisse de l'entreprise si celle-ci est profitable, à savoir la part de 35 % du flux net de trésorerie, et en ce sens l'entreprise perd de sa substance. Mais pas plus pas moins que lorsqu'elle acquitte un dividende ou rachète une partie de ses actions en réduisant à proportion ses actifs3.

Voici que cette personne souhaite modifier cet arrangement (qui n'est pas contractuel et ne donne pas lieu à un titre financier cessible et donc valorisable). Ce n'est désormais que 25 % des charges qu'elle souhaite assumer et en échange bien sûr ne retenir que 25 % des revenus. Qu'est-ce qui change pour les actionnaires ? Rien à nouveau, sinon le dilemme inverse du précédent : soit réduire la taille de l'entreprise, soit se substituer à la personne pour compenser les fonds qui vont manquer et percevoir en retour les revenus qu'elle abandonne.

Cette personne, c'est l'État. Cet arrangement non contractuel (en fait régalien), c'est l'IS.

On note dans ce petit apologue que l'impôt sur les bénéfices est en même temps un impôt sur le flux net de trésorerie (cash-flow tax) : il n'y a pas d'amortissement du capital, il n'y a pas de charges sans sortie de trésorerie (non-cash expenses). Cet impôt équivaut aussi à une taxe sur les revenus financiers des investisseurs : le flux net de trésorerie est comptablement égal aux flux nets sortants que sont les dividendes, les rachats d'actions diminués des augmentations de capital. Mais c'est une taxe captée à la source, et non à destination comme l'est l'impôt sur les dividendes ou sur les plus-values financières.

L'impôt sur les sociétés, ainsi structuré et dans ces hypothèses, est le cas classique où l'impôt est neutre, dit la théorie économique : il n'affecte nullement le rendement du capital, ne dilue pas les actionnaires dans leurs droits à profit et ne modifie pas les décisions de l'entreprise en matière d'investissement, de prix et d'emploi. Un tel impôt est considéré par beaucoup d'économistes comme le meilleur – ou le moins mauvais – des impôts en matière de taxation directe des entreprises. La préconisation en est ancienne : elle figure en clair, par exemple, dans le célèbre rapport de Meade (1978) sur la fiscalité à destination des autorités britanniques et reprise à nouveau dans le rapport Mirrlees (2010).

La réalité s'éloigne de ce schéma d'un État

quasi actionnaire

Cette neutralité de l'impôt est partiellement mise à mal si l'on relâche certaines des hypothèses précédentes. L'IS tel que nous le connaissons a un impact sur les actionnaires, en plus et en moins. Il modifie aussi les comportements de financement et les choix de l'entreprise en matière d'activité et d'emploi. Disons qu'au total, la baisse du taux d'IS joue à l'avantage des actionnaires par rapport à la pure neutralité précédente. Deux frottements interviennent en effet, qui jouent en sens inverse.

Le premier vient de la durée du cycle d'exploitation : il y a usuellement des délais entre l'investissement et les revenus qu'il rapporte. La tradition fiscale veut que qu'il n'y ait pas déductibilité immédiate de l'investissement, mais étalement dans le temps via le mécanisme de l'amortissement fiscal. Cela pénalise les actionnaires : au lieu de prendre sa pleine part des dépenses d'investissement, l'État le fait de manière étalée, sur toute la durée d'amortissement. Il y a donc, par rapport au petit apologue, un coût de portage qu'assument les actionnaires en raison d'un profil de trésorerie différent de celui de l'État.

De plus, s'il s'agit d'un nouveau projet, l'État ne verse même pas son prorata de l'annuité d'amortissement, il se contente de reconnaître une dette, le report fiscal déficitaire, qu'il « remboursera » quand apparaîtront les premiers profits. Il s'agit d'une dette de première qualité, mais qui est le plus souvent bornée dans le temps ou en montant, et si le projet échoue, jamais l'administrateur judiciaire n'ira en réclamer le paiement. Cela n'est pas vrai si le projet est réalisé au sein d'une entreprise déjà profitable, ce qui montre au passage que l'IS n'est pas « neutre » au regard de l'entreprise imposée, selon qu'elle est une entreprise déjà établie ou en démarrage.

Enfin certains actifs ne sont pas amortissables, dont en particulier les actifs circulants4, et d'autres ont des durées d'amortissement fiscal très longues, ce qui les rend quasiment non déductibles5. La variété des taux d'amortissement fiscal, ou à l'inverse des subventionnements publics, introduit des distorsions dans l'usage et probablement dans les prix relatifs des biens d'investissement. La montée en régime de l'économie numérique est notablement favorisée, puisque les investissements en actifs immatériels sont souvent comptés en dépenses courantes, voire même, s'agissant de la R&D (recherche et développement), bénéficient d'aides publiques.

La durée du cycle d'exploitation introduit donc un « poids mort » qui fait diverger le rendement moyen sur les actifs de l'entreprise et le rendement marginal sur les nouveaux investissements. On le voit à partir de notre petit exemple dans le cas de réduction du taux d'impôt. L'État avait payé 35 % des charges d'investissement du passé, et ne va plus toucher que 25 % des revenus qui y sont attachés. Il y a transfert de valeur en une fois au profit des actionnaires6. Ce n'est que sur les nouveaux investissements, c'est-à-dire sur le rendement marginal de l'entreprise, que l'on retrouve la neutralité.

Si à présent on réduit le taux d'IS, ce désavantage se réduit. Les anciens actionnaires s'enrichissent en une fois, le prix de l'action progressant à hauteur de l'enrichissement. Bien sûr, les actionnaires futurs7 paieront l'action à ce nouveau prix et retrouveront le rendement initial du capital. Il est probable aussi, si l'entreprise opère dans un secteur disputé, que le jeu de la concurrence la force à abandonner son gain fiscal auprès de ses clients, fournisseurs ou salariés. La baisse de l'IS favorisera ainsi les entreprises qui ont un cycle d'exploitation long (celle de l'industrie lourde d'autrefois que veut défendre Donald Trump) par rapport aux sociétés de services ou de l'économie immatérielle. Comme toujours en fiscalité, l'impôt n'est jamais complètement acquitté par l'agent sur lequel il pèse nominalement ; le bouclage économique en distribue le poids ailleurs.

Les conséquences d'un financement

par dette

Vient en second lieu la question du mode de financement, par dette ou par fonds propres. Par tradition historique là encore, la charge de la dette est depuis les origines de cet impôt considérée comme une dépense opérationnelle et non financière, et à ce titre déductible du bénéfice imposable. Cela introduit une distorsion bien connue selon que les investisseurs sont créanciers ou actionnaires : les premiers n'acquittent pas d'impôt à la source, mais uniquement à destination quand ils reçoivent le revenu financier ; les seconds sont imposés aux deux étages, au niveau de l'entreprise, puis à réception du dividende. Il y a toute une littérature, déclenchée par les articles célèbres de Modigliani-Miller, qui s'interroge sur l'effet d'ensemble de cette disposition. Le consensus, bien que disputé, est qu'elle représente une subvention à la dette qui défavorise le financement en fonds propres, qui se paie d'un risque accru pour les entreprises et qui pénalise les plus petites d'entre elles qui ont un moindre accès au crédit et aux marchés obligataires. Comme cette subvention échoit aux actionnaires en tant qu'ayants droit ultimes de l'entreprise, le taux marginal de l'impôt devient négatif.

Soit en effet une entreprise qui entreprend un investissement de 100 avec un rendement de 10 %. Supposons un taux d'IS de 25 %. Le taux marginal d'impôt est de zéro dans le cas où l'entreprise finance l'investissement par fonds propres ; de – 10 % si elle finance intégralement par dette (avec un taux d'intérêt de 3 %).

Rendement de l'investissement selon le mode

de financement de l'entreprise

* Avec taux d'intérêt de la dette = 3 %, soit 3 × 25 % = 0,75 de gain fiscal.

** Par rapport à la situation sans impôt.

Source : calculs de l'auteur.

Cette dissymétrie est un peu corrigée au niveau de l'entreprise par des limitations à la déductibilité des intérêts et rattrapée au niveau de la fiscalité des personnes physiques, et donc à destination plutôt qu'à la source, par des mécanismes tels que l'avoir fiscal. Mais elle demeure. Une grande majorité d'économistes recommandent fortement de la supprimer, par exemple en taxant au niveau du résultat d'exploitation (après amortissement) ou, mieux, du flux net de trésorerie. C'est ce qu'indiquent en particulier les rapports Mirrlees (2010) ou Chamberlain (2005) au gouvernement fédéral américain.

Cela aurait l'avantage d'élargir la base fiscale8 et de préférer ainsi, suivant la recommandation première en fiscalité, une base large à taux faible que l'inverse. Cette distorsion est, comme on va le voir en économie ouverte, un appel d'air à l'évasion fiscale. Mais elle l'est aussi dans le cadre d'une économie fermée : l'innovation financière a su créer des instruments hybrides entre action et titre de dette où le titre hybride garde les propriétés des fonds propres en matière de rémunération et de risque, mais de la dette du point de vue des droits de vote et de la fiscalité, puisque sa rémunération est déductible d'impôt.

Que se passe-t-il à présent si le taux d'IS diminue ? L'avantage du levier de dette sur la rentabilité de l'actionnaire se réduit : l'État, en tant que quasi actionnaire, transfère moins de valeur qu'auparavant aux « autres » actionnaires.

Premières conclusions :

l'IS en économie fermée

Ces raisons font que l'impôt direct tel qu'il existe dans la majorité des pays n'a pas toutes les propriétés de neutralité que l'on voudrait lui voir jouer. Des effets de « dilution » se manifestent. Mais l'analogie de l'État comme quasi actionnaire reste globalement valide. Elle permet d'expliquer pourquoi les taux d'IS dans les Trente Glorieuses, à un moment où les économies européennes étaient raisonnablement fermées, atteignaient des niveaux qui paraissent stupéfiants aujourd'hui : 50 % dans la plupart des pays, et même 60 % en Allemagne. Cela n'a pas empêché les économies de croître, et de belle façon, y compris au profit des actionnaires. Le discours sur l'État spoliateur en raison de l'impôt direct sur les sociétés est largement naïf et trompeur.

En ce sens, la réduction des taux d'IS n'est pas une bonne chose si cela doit jouer à le remplacer par des impôts moins neutres. L'IS coûte assez peu cher à lever, notablement moins que sur les revenus financiers des investisseurs qu'il est difficile de suivre. Même si l'informatique permet depuis quelques années de faire remonter l'état précis des revenus sur le capital via les banques du pays – un argument fort en faveur d'une taxation à destination –, cela ne vaut que pour les résidents, alors que l'État peut souhaiter taxer les non-résidents actionnaires d'entreprises résidentes. L'IS joue aussi un rôle d'assurance contre le cycle conjoncturel, puisque profilé comme un revenu d'actionnaire et amortisseur du cycle des affaires. Comme le signalait Meade (1978), l'avantage de la responsabilité limitée (par rapport aux structures transparentes très courantes aux États-Unis) justifie une taxation spéciale. Enfin, argument plus subtil, un IS bien structuré est un impôt qui pénalise la rente, si l'on entend par ce mot une rémunération du capital supérieure au coût du capital de l'entreprise : Barro et Furman (2018) montrent que cette ponction sur les profits agit d'autant plus fortement que l'entreprise bénéficie de positions de monopoles ou de protections réglementaires. Voici un second service de stabilisation rendu à l'économie.

Tout au plus faudrait-il modifier l'IS pour le rendre plus proche d'un impôt sur le flux de trésorerie d'exploitation indifférent à la structure de financement, dette ou fonds propres, et non au niveau du seul actionnaire9. L'État passerait en réalité, pour reprendre notre analogie, du statut de quasi actionnaire à celui de quasi investisseur, à la fois en dette et en actions. Le changement serait très important du point de vue de la trésorerie de l'État, puisque les dépenses d'investissement seraient d'un coup déductibles plutôt qu'au travers du temps par le jeu de l'amortissement.

Vient alors la question : si l'IS, éventuellement modifié, est un impôt avec de bonnes caractéristiques, pourquoi voit-on son érosion continuelle ? Pourquoi cette compétition fiscale acharnée entre pays à qui montrera le taux d'impôt facial le plus bas ?

L'IS en économie ouverte

La première surprise, c'est qu'il n'y a aucun inconvénient de principe à ouvrir les frontières, tant sur le marché des biens et des services que du capital. L'analogie de l'État quasi actionnaire le fait voir aisément : il est indifférent qu'il y ait un actionnaire minoritaire à 35 % en France et à 20 % au Royaume-Uni, même si les échanges commerciaux et financiers sont importants entre les deux pays.

Le problème ne viendrait donc que de l'impact dilutif que peuvent avoir les deux frottements précédents (la question du transfert indu des profits dans un instant). Si l'impôt détruit de la valeur actionnariale parce que « mal profilé », alors il est préférable pour l'actionnaire que l'entreprise soit localisée dans un pays à faible IS. À noter que la déductibilité des intérêts exerce une force de rappel face à des taux d'IS divergents entre économies très ouvertes. Les taux d'intérêt étant a priori arbitrés internationalement (à risque de change près), les entreprises du pays à IS fort, disons la France, ont intérêt à recourir davantage à la dette dans le financement de leur croissance. De même, elles ont intérêt à recourir davantage à la location des biens de capital (leasing, location simple) plutôt qu'à la pleine propriété pour bénéficier de la déductibilité accrue des charges. Bien qu'il y ait peu d'études empiriques à ce sujet, cela pourrait expliquer une structure de financement des entreprises françaises assez fortement orientée vers la dette ou la location.

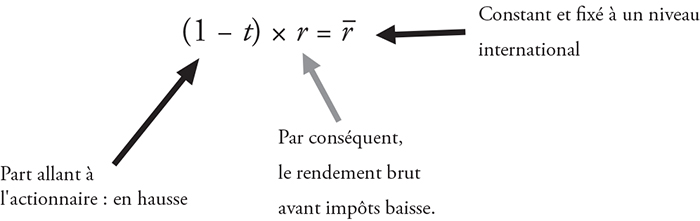

Ce n'est bien sûr qu'une partie de la question. Si le taux de rendement après impôt du capital attendu par les investisseurs est fixé exogènement sur les marchés internationaux du capital, il s'introduit une force de rappel bien plus puissante dans la redistribution de la valeur. La politique fiscale du pays n'affecte plus nécessairement le rendement net des actions. Ainsi, avec un modèle simplifié de nature néoclassique, on montre qu'il y a une force spontanée à la réduction de la rente acquise par le pays à IS bas : comme le coût du capital est fixe, la baisse du taux d'impôt se solde, à l'équilibre, par la baisse du rendement brut du capital. C'est ce qu'illustre la figure infra, dans laquelle t désigne le taux d'IS.

C'est donc la profitabilité des entreprises, relativement au coût des immobilisations, qui baisse. Concrètement, il y a un afflux immédiat de capital dans le pays qui fait monter les investissements, l'emploi, les salaires et dégrade la rentabilité marginale par le jeu des rendements décroissants. Comme l'économie est largement ouverte à la concurrence internationale, les prix ne peuvent pas monter. Au final, selon un résultat classique de la théorie de la fiscalité déjà évoqué plus haut, les seuls à profiter du gain fiscal sont les salariés par la hausse des salaires et de l'emploi. Les anciens actionnaires ne profiteraient que temporairement du gain fiscal et les cours boursiers reviendraient à leur niveau d'origine.

Le rendement net des actions reste constant

Source : d'après l'auteur.

On comprend ici la rhétorique du Parti républicain au Congrès américain dans la défense politique de sa réforme de 2017 : selon lui, la réforme, loin d'être inégalitaire, profiterait aux salariés et non aux actionnaires. Il s'en est suivi un débat important outre-Atlantique entre les économistes, lancé par une remarque incidente faite par Mankiw (2017). Il montre, à partir d'une maquette néoclassique ultra-simplifiée, que la réforme de Trump doit faire monter les salaires. En réalité, le jeu de la fiscalité est plus complexe. Empiriquement, les épisodes de baisse brutale d'IS, comme en ont connu dans le passé le Royaume-Uni et les États-Unis, ont toujours coïncidé avec une baisse des salaires10.

Beaucoup de raisons militent en ce sens. Il est illusoire de retenir l'hypothèse d'un marché des capitaux parfaitement fluide où le taux de rendement net serait fixé ne varietur. Les investisseurs d'un pays ont une préférence pour des actifs financiers et la devise du pays, et le résultat mentionné ici change alors de sens. Les États-Unis sont loin d'être un « petit pays » et la fiscalité qui y prévaut influe sur l'ensemble des marchés financiers mondiaux, comme le montrent Altshuler et Goodspeed (2002).

Le rendement attendu du capital peut donc rester longtemps plus élevé aux États-Unis sans y provoquer un afflux de capitaux considérable. D'autant que la hausse du dollar qui s'ensuit, si elle enrichit les investisseurs étrangers déjà présents aux États-Unis, pénalise les nouveaux selon le mécanisme rappelé plus haut. Enfin on pointe de plus en plus aux États-Unis la puissance inédite de certains groupes qui se retrouvent en situation de monopole ou qui sont moins sensibles à la concurrence de nouveaux capitaux, notamment parce que leur capital est de plus en plus immatériel, composé de savoir-faire et de logiciels, et protégés par des brevets, un capital d'ailleurs qu'il est possible d'amortir immédiatement d'un point de vue fiscal, à la différence du capital matériel. Ces groupes arrivent ainsi à conserver la rente procurée par la mesure fiscale. En gros, que le taux d'IS baisse ne va pas forcer Google ou Apple à baisser leurs prix ou à augmenter leurs salaires. Les actionnaires en profitent pleinement11.

La question des prix de transfert

et l'ajustement aux frontières

L'évasion fiscale via les prix de transfert change la donne. Il devient raisonnablement aisé pour un grand groupe de localiser le profit là où il le souhaite, plus encore s'il y est aidé par des pays qui ferment les yeux ou encouragent l'arrivée de profits venus de l'étranger. Manipuler les prix de transfert n'est pas forcément facile pour les produits industriels qui sont négociés sur des marchés ouverts, mais l'est beaucoup plus pour des prestations de services ou des brevets, tout ce qui désormais accompagne l'économie immatérielle. Et c'est d'une grande facilité sur les prêts interentreprises, précisément en jouant de la déductibilité des intérêts. Il faut y insister : il n'est plus nécessaire de déplacer l'usine ; il suffit de déplacer la dette, c'est-à-dire la structure de financement des entités d'un groupe, ou bien de facturer différemment les prestations internes.

Face à cela, il y a plusieurs types de solution : OCDE (2013) est engagée dans un chantier important de transparence et d'harmonisation des bases de l'impôt qui devrait réduire les possibilités d'arbitrage fiscal. Certains économistes vont plus loin, par exemple Zucman (2018) qui préconise une répartition par pays de la base imposable mondiale (ou de la base de la seule Union européenne) selon des critères d'importance du chiffre d'affaires, de l'emploi et des profits nationaux, un critère qu'utilise d'ailleurs le fisc américain dans la répartition de la taxe due aux États fédérés par un groupe présent sur plusieurs États de l'Union.

Une dernière solution cherche à corriger l'impôt sur le flux de trésorerie par un mécanisme analogue à celui que connaît la TVA, à savoir un ajustement à la frontière qui rend en principe inefficace la manipulation des prix de transfert. Auerbach (2010) s'en fait l'avocat efficace, puisque le mécanisme qu'il propose a été initialement retenu par le Congrès américain dans les préparatifs de la réforme fiscale de 2017. L'idée est de reprendre le principe de la TVA qui traite de façon homogène une importation et une production intérieure : la première n'acquitte pas la TVA et donc ne génère pas de crédit de TVA. Mais elle n'est pas avantagée pour autant puisque la seconde, qui la subit, peut l'imputer sur la TVA à payer12. Une façon simple de comprendre cette taxe avec ajustement aux frontières est de couper fictivement l'entreprise en deux entités fiscales : la première ne traiterait qu'avec l'étranger, achetant des importations, éventuellement du travail frontalier ou détaché, et vendant à l'exportation. Cette entité ne serait pas du tout taxée, ce qui veut dire que les achats de biens à l'étranger ne seraient plus déductibles d'impôt – on comprend pourquoi Walmart, fortement importateur, a fait partie du lobby qui a réussi à repousser ce projet au Congrès. La seconde entité serait purement « intérieure » et subirait normalement l'impôt. En clair, on aurait comme pour la TVA un impôt à destination (sur la consommation de biens intérieurs) et pourtant prélevé à la source, au niveau de l'entreprise. Une telle taxe aurait toutefois un impact protectionniste si le pays qui l'adopte, les États-Unis en l'occurrence, commerçait avec des pays conservant un IS classique13. Mais généralisée, elle deviendrait un instrument fiscal neutre aux frottements mentionnés plus haut et neutre aussi aux prix de transfert. À la suite du recul du Congrès sur cette proposition, le président Trump a préféré recourir plus simplement aux droits de douane.

La problématique du « petit pays »

et la compétition fiscale

La course vaine de la Reine rouge

À ce jeu du carrousel des profits, le « petit pays » a un grand avantage. Pour lui, la perte de recettes liée à la baisse du taux d'impôt par rapport à ses voisins (l'effet revenu) est largement compensée par l'apport de matière fiscale venue de l'étranger attirée par les taux bas (l'effet substitution). Un grand pays n'a pas ce luxe, la base fiscale installée à l'intérieur étant massivement plus grosse que celle pouvant venir de l'étranger.

Dans cette zone pacifiée qu'est l'Union européenne, avec libre circulation des capitaux et monnaie commune qui élimine le risque de change, le « petit pays » est à la fête : un taux d'IS bas ne fait pas baisser les recettes ; cela les augmente14. L'Irlande en est en Europe l'exemple le plus marquant. Mais le cas est général. On observe en Europe une relation globalement inverse entre la taille des économies et la part des recettes d'IS dans le PIB.

Il y a donc là une « malédiction du grand pays » dans une zone politique non coopérative. Le Royaume-Uni, un grand pays, semblait vouloir jouer la stratégie irlandaise avant même sa décision de sortie de l'Union européenne, alors qu'il est dans le camp de ceux sur qui pèse cette malédiction. À cette aune, la stratégie américaine suivie par sa réforme de 2017 est très perdante pour les finances publiques. Elle est aussi extrêmement agressive, puisqu'il s'agit d'un très grand pays, censé ne pas prendre les devants dans la course vers le bas de l'impôt. Pour cette raison, la cible de 25 % que vise la présidence Macron pour la France à l'horizon 2021 semble déjà insuffisante dans cette ruée à la baisse.

Au total, l'IS qui était à l'origine un impôt relativement neutre, avec les limites que nous avons vues, devient sous l'effet de la mondialisation un coût direct de production, avec un impact sur le comportement des entreprises, sur l'emploi et la croissance. Baisser l'IS devient une stratégie de compétitivité et de préservation de la matière fiscale. Le jeu est évidemment dynamique : dès que les taux d'impôt se retrouvent à un même niveau, l'avantage de l'initiateur de la baisse disparaît, et l'impôt retrouve la (quasi-)neutralité décrite plus haut. Nous voici dans le conte de Lewis Carroll où, telle la Reine rouge dans sa course continue pour rester à la même place, c'est sans fin qu'il faut baisser l'impôt pour se retrouver dans la même position concurrentielle et de neutralité de l'impôt.

L'État peut-il reprendre d'une main ce qu'il a donné de l'autre ?

L'impôt peut être prélevé à la source – sur le revenu créé par l'entreprise – ou bien à destination – quand il est perçu par les investisseurs. Si l'on voit les choses de haut, il devrait y avoir, du moins au premier ordre, une sorte d'équivalence, à la fois pour l'État et pour l'actionnaire, sachant que la valeur de l'entreprise est la somme actualisée des revenus nets qui sont in fine distribués aux investisseurs. Avec cet argument, certains économistes comme Boskin (2010) ou Kotlikoff (2014) plaident pour un abandon complet de l'IS, dont le produit fiscal serait reporté en aval sur une large taxe à la consommation ou sur la taxe sur les revenus financiers. Ce serait une dernière solution – radicale – pour éliminer les arbitrages fiscaux sur l'IS.

La très majorité des économistes s'y oppose. D'abord, l'effet de report sur l'impôt sur les revenus financiers est faible, de l'ordre de 25 % comme a pu l'estimer le Trésor britannique (2013). Cela tient à ce que beaucoup de canaux de financement de l'économie (assurance-vie ou PEA dans le cas français) absorbent les revenus financiers sans donner lieu à fiscalité sur les revenus courus, mais uniquement sur les revenus retirés à terme, souvent à taux réduit.

Mais tout cela reste bien théorique dans la compétition fiscale très forte qui caractérise nos économies mondialisées. Il est probable que la course fiscale vers le bas se poursuive. Entre-temps, l'État perd un impôt facile à lever et contracyclique. Cela l'oblige à couper dans les services publics, ou à reporter l'impôt sur d'autres assiettes, ce qui pénalise davantage l'économie avec cet impôt à peu près neutre qu'est l'IS. Les entreprises les plus fortes en profitent ; leurs actionnaires aussi. Il est urgent de le réformer radicalement, dans l'une ou l'autre des directions qui ont été évoquées.