La crise financière mondiale de 2007-2009, conjuguée au ralentissement économique qui a suivi dans la plupart des pays développés du monde industriel et post-industriel, est l’un des événements économiques les plus importants depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans de nombreux pays, la baisse de la production et les pertes d’emplois, de revenus et de profits induits ont atteint des niveaux sans précédent dans l’après-guerre. Dans certains pays, au début de 2016, soit pas moins de huit ans après le déclenchement de la crise, la production et l’emploi n’ont pas encore rattrapé les niveaux d’avant-crise. C’est notamment le cas pour la moyenne de la zone euro et, bien entendu, pour les pays programmes de la zone euro se situant dans sa périphérie (ainsi que l’Italie). Dans la sphère financière, qu’il s’agisse de l’effondrement de grandes institutions, de la baisse de la valeur des actifs et de la destruction des richesses nominales qui en résulte, de l’interruption des flux de crédits, de la perte de confiance à la fois dans les institutions et dans les instruments du marché du crédit, ou encore de la crainte du défaut, y compris pour des contreparties réputées, rien de tel ne s’était produit depuis les années 1930.

Sans surprise, ces événements ayant entraîné des difficultés particulières ont appelé des réponses exceptionnelles en matière de politique économique. Sur le moment, les gouvernements et les banques centrales ont mis en place des opérations de sauvetage d’une portée et d’une ampleur sans précédent. Dans de nombreux pays, le gouvernement et (ou) la banque centrale ont octroyé des crédits exceptionnels aux banques et autres grandes institutions, mis en place de nouvelles facilités pour favoriser le crédit dans certains secteurs et l’achat de nouvelles catégories d’actifs (pour les banques centrales), recapitalisé les banques et même acquis des participations majoritaires dans certaines banques ainsi que dans des institutions proposant des services financiers assez éloignés des services bancaires, tels que l’assurance. Le gouvernement britannique a acquis 81 % du capital de la Royal Bank of Scotland. Au plus fort de la crise, le gouvernement des États-Unis détenait plus d’un tiers du capital de Citigroup et plus de 90 % du capital d’AIG (American International Group). De grandes banques ont également dû compter sur le soutien de l’État, y compris dans le secteur public, aux Pays-Bas et en Allemagne. Les gouvernements n’ont pas réservé ces opérations de sauvetage aux institutions financières. Les États-Unis ont notamment sauvé de la faillite deux des trois principaux constructeurs automobiles américains. Ces diverses opérations entrent-elles toutes dans le cadre de l’approche classique du prêteur en dernier ressort ? Cette question fera sans nul doute l’objet de débats dans les années à venir.

La crise et le ralentissement économique ont fait également pression sur la politique macroéconomique, se confrontant toutefois dans ce cas à des obstacles majeurs. Dans de nombreux pays, la marge de manœuvre (ou du moins la marge de manœuvre perçue) permettant d’utiliser la politique budgétaire était restreinte en raison des importantes dettes publiques contractées dans les années précédant le ralentissement économique. Quand les revenus et les profits ont commencé à chuter, entraînant en parallèle une diminution des recettes fiscales, les inquiétudes quant au niveau croissant de la dette publique par rapport au revenu national ont par conséquent suscité une certaine réticence à accroître les dépenses publiques ou à réduire davantage les impôts.

Par ailleurs, en 2007, l’utilisation de la politique budgétaire discrétionnaire en vue d’atténuer les fluctuations de la production et de l’emploi était déjà largement discréditée depuis plusieurs décennies, en particulier pour une raison pratique, à savoir la prise de conscience de certains délais, notamment pour admettre que les mesures de relance budgétaire sont appropriées dans une telle situation, pour légiférer et mettre en œuvre une politique plus expansionniste (en particulier si elle implique de nouveaux programmes de dépenses) et pour réagir face au comportement économique du secteur privé. Les ralentissements économiques ne durant généralement qu’un temps limité – aux États-Unis, seulement dix mois du sommet au creux en moyenne pendant la période d’après-guerre –, il était communément admis qu’au moment où la politique budgétaire serait mise en œuvre, elle serait probablement devenue inutile et peut-être même déstabilisatrice.

Cette désaffection pour la politique budgétaire discrétionnaire reposait également sur un argument théorique. Depuis les travaux classiques de Milton Friedman sur la théorie du revenu permanent et de Franco Modigliani sur la théorie du cycle de vie, les économistes avaient minimisé toute incidence sur les dépenses des variations du revenu disponible, indéniablement temporaires. Par conséquent, ils avaient pour la plupart sous-estimé l’utilité éventuelle des réductions d’impôt pour stimuler la demande en cas de récession. En parallèle, la difficulté d’élaborer un modèle reflétant valablement le chômage involontaire et l’obsession toujours croissante des économistes pour la formalisation mathématique ont progressivement conduit à exclure des analyses la principale raison pour laquelle les dépenses publiques stimulent l’activité économique dans un contexte de chômage généralisé. (Si tous ceux qui souhaitent travailler ont en permanence un emploi, alors recruter des travailleurs pour construire des routes ou fabriquer des produits que l’État achète revient simplement à les transférer d’un emploi à un autre.) Par ailleurs, ces deux préjugés théoriques concordent parfaitement avec l’idée plus répandue parmi les économistes selon laquelle le choix optimal du consommateur correspond toujours à un optimum intérieur sur chacune des dimensions d’un choix (par opposition à une solution en coin). Cela est dû à une surestimation systématique de l’incidence du taux d’intérêt et des autres effets prix et à une sous-estimation de l’incidence des revenus et des autres effets quantité.

En revanche, c’est avant tout du fait de la conjoncture que l’utilisation de la politique monétaire conventionnelle pour faire face à la crise a été limitée. En effet, de nombreux pays sont entrés dans la crise après une période prolongée de faible inflation et ont rapidement vu leur taux d’intérêt à court terme atteindre le plancher zéro. Aux États-Unis, la Federal Reserve (Fed) a abaissé son taux directeur (ou taux cible des fonds fédéraux) qui est passé de 5,25 % au début de 2007 à 0 %-0,25 % à la fin de 2008, taux maintenu jusqu’en décembre 2015. La Banque centrale européenne (BCE) a augmenté le taux des opérations principales de refinancement jusqu’au milieu de 2008, mais l’a ensuite rapidement abaissé, puisqu’il est passé de 4,25 % à 1 % au milieu de 2009. Bien entendu, 1 % n’est pas égal à 0 %, mais le sentiment que le taux était au niveau le plus bas possible a clairement refréné toute baisse supplémentaire. Après une vague de mesures confuses en 2011, au cours de laquelle la BCE a augmenté deux fois le taux de refinancement, celui-ci est rapidement redescendu à 1 %. Par une série de mesures mises en œuvre au cours des deux années suivantes, la BCE a ensuite abaissé le taux des opérations principales de refinancement à 0,25 %. Enfin, au milieu de 2014, elle a commencé à appliquer un taux négatif sur les dépôts des banques, taux dissuasif qui s’élève depuis décembre 2015 à –0,30 %.

La politique monétaire conventionnelle (basée sur le contrôle des taux d’intérêt) étant par conséquent dépourvue d’efficacité, de nombreuses banques centrales ont cherché de nouveaux moyens d’utiliser les outils dont elles disposaient pour stimuler l’activité économique dans le contexte du ralentissement prolongé, puis de la lente reprise. Le premier moyen, encore d’actualité pour de nombreuses banques centrales, était de procéder à des achats d’actifs à grande échelle sur le compte des banques centrales, malgré un taux directeur ayant déjà atteint le plancher zéro (ou s’en approchant). (Initialement, la BCE s’est principalement appuyée sur un programme appelé « soutien renforcé du crédit », consistant à apporter des liquidités supplémentaires contre la remise d’une gamme étendue de collatéraux éligibles sous forme de prises en pension. Depuis mars 2015, elle applique sa propre version de l’assouplissement quantitatif via un vaste programme d’achats d’actifs du secteur public.) Le second moyen, encore également d’actualité pour de nombreuses banques centrales, était d’effectuer des déclarations publiques visant à influencer les anticipations des acteurs des marchés quant aux futures mesures de politique monétaire. Une question importante se pose : ces innovations en matière de politique monétaire ne sont-elles que temporaires – des mesures d’urgence prises sous la contrainte à lever une fois l’urgence passée – ou vont-elles au contraire devenir l’un des outils de politique monétaire utilisés en temps normal ?

Cet article soutient que l’une de ces deux formes de politique monétaire jusqu’ici non conventionnelles, à savoir les achats d’actifs à grande échelle – ou, plus généralement, l’utilisation du bilan des banques centrales comme outil autonome de politique monétaire –, perdurera probablement. Deux raisons conduisent à cette conclusion. Premièrement, ces mesures ont obtenu à leur façon des résultats satisfaisants. Comme prévu, elles ont fait baisser les taux d’intérêt à long terme par rapport aux taux à court terme ainsi que les taux d’intérêt sur les obligations risquées par rapport aux obligations moins risquées. Deuxièmement, comme l’article va l’expliquer, ces mesures comblent un vide conceptuel auquel ont été confrontées les analyses de politique monétaire pendant la majeure partie du xxe siècle, depuis l’avènement des banques centrales modernes.

En revanche, les tentatives des banques centrales visant à influencer les anticipations des acteurs du marché quant à la future orientation de la politique monétaire ont été moins fructueuses. Ces déclarations s’inscrivent en partie dans la tendance largement saluée visant à rapprocher les banques centrales du concept établi de gouvernance démocratique en rendant leurs opérations et leurs décisions plus transparentes aux yeux du grand public. À ce titre, les déclarations publiques des banques centrales relatives à leurs actions et à leurs intentions vont sans aucun doute se poursuivre. Néanmoins, la transparence au nom de la transparence n’est pas la même démarche qu’une tentative délibérée d’influencer les anticipations du marché en vue d’atteindre des objectifs spécifiques en matière de politique monétaire. Aucune recherche n’a encore été menée pour déterminer l’efficacité réelle ou potentielle de ces tentatives et il sera probablement difficile d’obtenir des preuves évidentes. En outre, au regard de la nature spéculative des marchés des titres, les banques centrales ne seront jamais « suffisamment » transparentes pour satisfaire les acteurs du marché. Comme l’a souligné un fin observateur, la transparence totale de la politique monétaire pourrait bien n’être qu’une chimère (Wojnilower, 2014).

Enfin, tout cela comporte également une dimension conceptuelle. Dans la mesure où les nouvelles composantes de la politique monétaire, à savoir les achats d’actifs indépendants des variations du taux directeur de la banque centrale, sont intégrées aux outils classiques des banques centrales, elles finiront également par être intégrées à la théorie classique de la politique monétaire. (La macroéconomie est un domaine dans lequel la théorie est en retard sur l’expérience et la pratique, et non l’inverse.) Comme l’explique la conclusion de l’article, les implications sont profondes. Pour reprendre les termes de Jan Tinbergen, pendant des décennies, la théorie a affirmé que la politique monétaire ne disposait que d’un seul instrument. À cet égard, certains économistes ont plaidé pour qu’une banque centrale ne poursuive qu’un seul objectif. D’autres, favorables à la poursuite de plusieurs objectifs, ont reconnu, comme l’a démontré Jan Tinbergen, l’évidente impossibilité de les atteindre. Il est pourtant maintenant évident qu’une banque centrale opérant dans une économie dotée d’un marché des actifs bien développé dispose de deux instruments de politique monétaire (et, selon certaines conceptions, peut-être même de trois). Par ailleurs, contrairement à la théorie monétaire en vigueur au siècle dernier et même avant, axée sur le passif des banques centrales, l’efficacité de ce nouvel instrument politique repose sur le rôle de l’actif du bilan des banques centrales. À ces deux égards, les implications sont profondes.

La politique de bilan mise en œuvre par les banques centrales pourrait perdurer

De l’utilisation du bilan par les banques centrales en tant qu’instrument de politique monétaire pendant et après la crise, deux aspects se démarquent. Le premier est la rapidité avec laquelle, quand les taux d’intérêt à court terme ont approché le plancher zéro, les banques centrales ont commencé à acheter de grandes quantités d’actifs. Le second est la quantité d’actifs qu’elles ont achetés. Au début de 2007, le total des actifs de la Fed s’élevait à 880 Md$. À la fin de 2008, ce total s’élevait à 2 200 Md$, même si cette hausse correspondait en grande partie à des avances faites aux banques et autres institutions financières et à des achats d’instruments tels que des billets de trésorerie acquis par le biais de facilités destinées à soutenir certains marchés spécifiques. À la fin de 2009, le total des actifs se montait toujours à 2 200 Md$, mais à la place des avances et des facilités spéciales, la Fed avait acheté de grandes quantités de valeurs du Trésor américain à moyen et long terme et davantage encore de titres adossés à des hypothèques, tendance qui se poursuit depuis. À la fin de 2013, cinq ans après que les taux d’intérêt à court terme ont atteint le plancher zéro, le total des actifs de la Fed s’élevait à 4 000 Md$, total auquel il s’élève encore environ aujourd’hui (au début de 2016). Le bilan de la Fed a donc été multiplié par plus de quatre depuis le début de la crise.

La Fed n’a pas été la seule à s’engager dans cette voie, ni même la plus extrême. La Banque d’Angleterre a presque multiplié par cinq son bilan, passant de 85 Md£ au début de 2007 à 415 Md£ à la fin de 2012, niveau auquel son bilan s’élève encore approximativement aujourd’hui. La Banque de Suède a presque multiplié par quatre son bilan, et ce, en un très court laps de temps : de 199 milliards de couronnes suédoises au début de 2007 à 763 milliards de couronnes suédoises au milieu de 2009. Au début de 2016, son bilan se monte à environ 680 milliards de couronnes suédoises. Même la BCE (qui, je le rappelle, a continué d’augmenter son taux directeur bien après le déclenchement de la crise) a accru son bilan, passé d’un peu plus de 1 000 Md€ au début de 2007 à plus de 3 000 Md€ au milieu de 2012. De là, il est retombé à moins de 2 000 Md€ avant de remonter à 2 800 Md€ à la suite d’un nouveau refinancement majeur au début de 2016.

L’objectif de ces achats d’actifs était radicalement différent du fonctionnement habituel des opérations d’open market des banques centrales. Dans le cadre de ce type d’opérations, l’objectif est de déplacer l’équilibre du marché vers le bas, le long de la courbe de demande de réserves élastique au taux d’intérêt de la part des banques et des autres institutions détenant des réserves. Étant donné que la banque centrale doit payer pour les actifs qu’elle achète, les achats d’actifs dans le cadre des opérations d’open market sont simplement le moyen pour une banque centrale d’augmenter la quantité de liquidités qu’elle fournit au marché. Que la banque centrale mette en place cette opération pour augmenter la quantité de réserves en laissant le marché déterminer le nouveau taux d’intérêt d’équilibre correspondant (vraisemblablement plus bas) ou pour faire baisser le taux d’intérêt en fournissant au marché la quantité nécessaire de réserves (vraisemblablement plus élevée) est ici sans importance. Ce qui compte sur le plan pratique est l’impact sur le taux d’intérêt d’équilibre à court terme. Et l’attention se concentre ici pleinement sur le passif du bilan des banques centrales.

L’objectif des achats d’actifs effectués récemment par les banques centrales, alors que les taux d’intérêt à court terme avaient atteint le plancher zéro ou en étaient proches, était clairement différent. Dans le cadre de ces achats d’actifs, l’objectif était de faire baisser les taux d’intérêt qui influencent la demande en biens et en services du secteur privé, en prenant en compte le fait qu’aucun emprunteur du secteur privé n’émet d’obligations sans risque de défaut, ni ne finance ses dépenses par des emprunts au jour le jour. En raison de l’échéance et du risque de défaut, les obligations du secteur privé ne constituent pas un substitut parfait aux instruments à très court terme sans risque de défaut dans le portefeuille des investisseurs. Quand le marché est principalement peuplé d’investisseurs réticents à prendre des risques, comme c’est effectivement le cas, le rendement des obligations du secteur privé dépend d’autres facteurs que du niveau actuel et du niveau prévu du taux au jour le jour. Il dépend en particulier de la quantité d’obligations du secteur privé que les investisseurs doivent détenir collectivement.

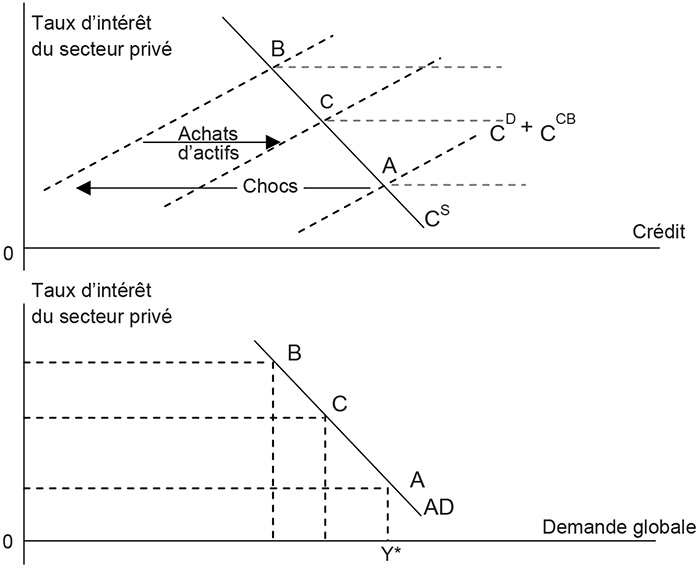

Le graphique 1 (infra) illustre l’incidence des achats d’actifs. La ligne descendante « AD » (aggregate demand ou demande globale) sur le graphique du bas montre la relation entre les dépenses en biens et en services et un taux d’intérêt représentatif du secteur privé – par exemple, le taux des obligations à long terme des sociétés ou le taux des prêts immobiliers hypothécaires –, subordonnée à des anticipations données quant à l’évolution future de la production et de l’inflation. La ligne descendante « CS » du graphique du haut représente la relation entre l’offre de titres du secteur privé (ménages et entreprises) et le taux d’intérêt sur ces titres, étant donné les anticipations quant à l’évolution future de la production et de l’inflation. Du fait que les investisseurs peuvent choisir entre des titres à long terme et un refinancement permanent avec des instruments à court terme sur une séquence de même durée, leur demande pour ces titres du secteur privé dépend, entre autres, du taux d’intérêt sur ces titres, du taux d’intérêt à court terme fixé un jour donné par la banque centrale et des anticipations des investisseurs quant à l’évolution future du taux d’intérêt à court terme. La ligne ascendante en pointillés noirs « CD + CCB » représente la relation entre la demande des investisseurs privés pour les titres du secteur privé et le taux d’intérêt sur ces titres, subordonnée à des anticipations données quant à leurs futurs revenus, à une valeur donnée du taux directeur fixé par la banque centrale un jour donné, à des anticipations données quant à l’évolution future du taux directeur ainsi qu’à un niveau donné de la quantité de titres détenus par la banque centrale. Ce graphique 1 représente arbitrairement l’équilibre initial entre l’offre et la demande sur le marché des actifs sur le graphique du haut, matérialisé par le point A, au niveau du taux d’intérêt du secteur privé qui, transposé sur le graphique du bas, croise la courbe de la demande globale au niveau de la valeur du plein-emploi, soit Y*.

La situation décrite sur le graphique 1 (ci-contre) débute par un choc négatif similaire à ceux qui ont joué un rôle majeur dans le déclenchement de la crise financière récente : une baisse des prix de l’immobilier, des pertes sur prêts qui épuisent le capital des prêteurs ou même simplement les inquiétudes des investisseurs quant au fait que l’économie pourrait se diriger vers une période de faible croissance des revenus et des profits au cours de laquelle la solvabilité des emprunteurs du secteur privé pourrait être menacée. L’un ou l’ensemble de ces événements fait baisser la demande des investisseurs privés pour des titres du secteur privé et, par conséquent, toutes choses égales par ailleurs, déplace la courbe de la demande « CD + CCB » sur le graphique du haut vers l’arrière, vers la ligne en pointillés gris correspondante. Le résultat est le suivant : un taux d’intérêt d’équilibre du secteur privé plus élevé et, par conséquent (sur le graphique du bas), une baisse de la valeur de la production, aux points « B » respectifs.

Quand les taux d’intérêt à court terme ne sont pas limités par un plancher zéro, la banque centrale choisit habituellement de baisser son taux directeur. Étant donné que les instruments à très court terme dont le prix est déterminé sur le marché des réserves peuvent se substituer à des titres du secteur privé à plus long terme dans les portefeuilles des investisseurs (même s’il est important de rappeler qu’ils ne constituent pas un substitut parfait), baisser le taux directeur déplacerait la demande des titres du secteur privé et ferait ainsi également baisser le taux d’intérêt des titres du secteur privé (mais pas dans la même mesure). Si la banque centrale baisse suffisamment son taux directeur, elle peut ainsi ramener la production à son niveau d’origine, après un délai suffisant permettant aux comportements de s’ajuster.

Néanmoins, depuis la crise de 2007-2009, le taux directeur est égal à ou proche de zéro. Par conséquent, aucune réduction supplémentaire n’était envisageable. Les achats d’actifs effectués par les banques centrales avaient par conséquent un autre objectif. Sur le graphique 1 (ci-contre), ces achats s’ajoutent simplement à la demande globale du marché pour les titres du secteur privé et déplacent ainsi la courbe de la demande « CD + CCB » sur le graphique du haut vers l’extérieur, vers la ligne en pointillés gris, faisant ainsi baisser le taux d’intérêt d’équilibre du secteur privé en fonction des anticipations données et d’un taux directeur donné (vraisemblablement zéro). Le résultat correspondant sur le graphique du bas est une augmentation de la production. Sur chaque graphique, l’intersection qui résulte des achats d’actifs par la banque centrale est matérialisée par le point « C ». Ce graphique illustre le cas vraisemblable dans lequel les achats d’actifs par la banque centrale ne suffisent pas à restaurer la croissance au niveau initial de plein-emploi.

La logique justifiant les achats d’actifs des banques centrales est assez claire. Toutefois, existe-t-il des preuves de leur efficacité ? À la fin de 2013, on dénombrait plus d’une douzaine d’études empiriques portant sur la mise en œuvre de ce type de mesures politiques aux États-Unis pendant et après la crise financière (voir Williams, 2013, tableau 1). (Certaines recherches empiriques ont également porté sur ce sujet, y compris certaines de mes propres recherches, bien avant la crise.) Les estimations ponctuelles de l’efficacité de cette politique sur la baisse des taux d’intérêt à long terme, basées sur des achats d’actifs à hauteur de 600 Md$ (équivalant au programme d’achats d’actifs « QE2 » de la Fed), s’échelonnaient d’un minimum de 10 points de base à un maximum de 100 points de base. En excluant le minimum et le maximum, la moyenne des autres estimations ponctuelles était de 24 points de base, un résultat pas très élevé, notamment au regard des estimations conventionnelles de l’élasticité de la demande globale au taux d’intérêt, mais néanmoins une contribution utile au processus de reprise économique, appréciée par les responsables de la Fed.

Étant donné la dépendance des ménages et des entreprises au financement par emprunts à la fois à long terme et potentiellement soumis au risque de défaut, l’attrait des responsables de la politique monétaire pour ce type d’influence directe sur les taux d’intérêt du secteur privé est tout à fait évident. En outre, comme de nombreuses déclarations de la Fed l’ont souligné, l’incidence du taux d’intérêt illustrée par le graphique 1 (supra) a probablement été renforcée par des tendances similaires au niveau du cours des actions et du taux de change du dollar (même si dans le cas du taux de change, toute conclusion est bien sûr subordonnée aux hypothèses relatives à l’orientation politique influençant le cours de l’autre monnaie).

Par ailleurs, la composition des actifs achetés par la banque centrale a également son importance. Dans le cas des États-Unis, la Fed n’a pas simplement acheté des actifs à long terme, mais plus particulièrement des titres adossés à des hypothèques. À la fin de 2013, elle disposait d’environ 1 500 Md$ de ce type de titres sur un total bilan d’un peu moins de 4 000 Md$. L’effet escompté était de réduire l’écart entre les taux d’intérêt sur les emprunts hypothécaires et les bons du Trésor d’échéance similaire et, par conséquent, de stopper la baisse des prix de l’immobilier et favoriser de nouvelles constructions résidentielles. Au vu du rôle du marché hypothécaire à l’épicentre de la crise et des conséquences sur la construction résidentielle – aux États-Unis, la construction résidentielle a chuté, passant de 2,1 millions de nouvelles constructions en 2005 à 554 000 en 2009 –, l’intérêt pour la banque centrale de stimuler la demande dans ce secteur de l’économie en particulier est facilement compréhensible. Même s’il faut encore procéder à des recherches approfondies pour apporter des preuves évidentes de l’efficacité de ces achats de titres adossés à des hypothèques sur les nouvelles constructions, il semble de prime abord que la tentative visant à réduire l’écart entre les taux d’intérêt sur les emprunts hypothécaires et les bons du Trésor a bel et bien porté ses fruits.

L’intérêt pour la politique monétaire de ce type d’influence – sur les taux d’intérêt à long terme en général et les taux d’intérêt spécifiques tels que les taux d’intérêt hypothécaires en particulier, sur le cours des actions, sur les taux de change – ne disparaît pas simplement lorsque le taux d’intérêt à court terme que la banque centrale utilise habituellement comme taux directeur est supérieur à zéro et donc susceptible d’être abaissé. Par conséquent, selon toute probabilité, les banques centrales vont continuer à recourir à certaines formes d’achats d’actifs – et, à l’inverse, de ventes d’actifs – au moins de temps en temps, même quand le plancher zéro ne sera plus une contrainte. (Depuis décembre 2015, avec la première hausse de son taux directeur depuis près de dix ans, la Fed a été la première banque centrale à prendre le chemin de la sortie – sans mettre un terme à sa politique de bilan.) Ce schéma n’est pas uniquement valable pour la Fed. Il y a peu de raisons de penser que les responsables des autres banques centrales qui opèrent dans des économies dotées d’un marché des actifs bien développé ne sont pas soumis à la même logique économique.

L’utilité potentielle de telles actions sur le portefeuille ne se limite pas aux tentatives visant à stimuler ou à restreindre l’activité économique globale. Au cours des années précédant la crise, par exemple, lorsque les prix de l’immobilier aux États-Unis augmentaient à un rythme très soutenu et que la construction résidentielle avait également atteint des niveaux très élevés, de nombreux observateurs de la politique monétaire ont recommandé aux responsables de la Fed de resserrer la politique monétaire afin de stopper le gonflement de cette « bulle » sur les marchés hypothécaires et de l’immobilier. Toutefois, une inquiétude a souvent été exprimée, selon laquelle la hausse des taux d’intérêt à court terme était un instrument trop grossier pour attaquer une « bulle » dans un secteur précis de l’économie. En revanche, si la banque centrale peut faire croître son bilan indépendamment de la fixation de son taux directeur et si son bilan est en partie composé d’un portefeuille de titres adossés à des hypothèques, qu’elle peut soit élargir, soit réduire afin de faire baisser ou monter les taux hypothécaires par rapport aux autres taux d’intérêt, alors elle peut prendre des mesures plus ciblées dans le cadre d’une situation semblable à celle qui a précédé (et selon l’avis de nombreux économistes, précipité) la crise.

Quels sont les éventuels inconvénients liés à l’utilisation des achats ou des ventes d’actifs, en particulier à grande échelle, en tant qu’instrument de politique monétaire ? À ce jour, les débats ont permis d’en identifier deux. Le premier est le risque pour la banque centrale de subir des pertes de portefeuille, soit à cause des fluctuations de la valeur de marché des obligations à longue échéance, soit à cause du défaut des émetteurs du secteur privé. À ce jour, rien de tel ne s’est produit. À l’inverse, les titres achetés par les banques centrales pendant et après la crise ont généré des profits records sur le portefeuille des banques ayant suivi cette voie. En outre, même si les pertes de portefeuille des banques centrales représentaient une forme de seigneuriage négatif et donc un fardeau pour les contribuables, il n’y a pas de risque réel pour la banque centrale elle-même. Contrairement aux banques privées, les banques centrales n’ont pas besoin de fonds propres positifs.

L’autre risque mis en avant par certains économistes découle du fait qu’étant donné que les actifs achetés doivent être payés, quand une banque centrale augmente son portefeuille d’actifs, elle augmente en parallèle son passif. Selon la théorie monétaire classique, l’accroissement du passif d’une banque centrale entraîne un accroissement du niveau général des prix des biens et des services. Je reviendrai sur ce point avant la conclusion.

L’orientation prospective : un outil plus théologique que pratique

Le second outil vers lequel certaines banques centrales se sont tournées pendant et après la crise, face à l’impossibilité de réduire davantage leur taux directeur, est l’orientation prospective (forward guidance) quant à leurs futures actions. Quand la Fed a abaissé son taux directeur à 0 %-0,25 % en décembre 2008, le Comité de politique monétaire a déclaré publiquement : « Le Comité prévoit que la conjoncture économique va probablement justifier un taux d’intérêt directeur exceptionnellement bas pendant un certain temps. » À l’exception de l’expression « un certain temps », remplacée par « une période prolongée », le Comité a répété cette même déclaration publique à la suite de chacune de ses réunions jusqu’en juin 2011. En août 2011, il est ensuite passé à une déclaration plus explicite, basée sur un calendrier, affirmant que « à l’heure actuelle, le Comité prévoit que la conjoncture économique (...) va probablement justifier un taux d’intérêt directeur exceptionnellement bas au moins jusqu’au milieu de 2013 ». Par la suite, le Comité a étendu l’horizon précis de son orientation prospective à plusieurs reprises. À la fin de 2012, il a annoncé prévoir de faibles taux d’intérêt à court terme « au moins jusqu’au milieu de 2015 ». En décembre 2012, il est à nouveau passé à une nouvelle forme de déclaration explicitement basée sur les résultats économiques observés et prévus plutôt que sur une date précise du calendrier : « À l’heure actuelle, le Comité (…) prévoit que ce taux directeur exceptionnellement bas restera approprié tant que le taux de chômage sera supérieur à 6,5 %, que les anticipations d’inflation à un an et deux ans n’excéderont pas 2,5 % et que les anticipations d’inflation à plus long terme continueront d’être bien ancrées. »

En janvier 2014, le Comité de politique monétaire de la Fed a une nouvelle fois modifié les termes de son habituelle déclaration pour souligner que si le taux de chômage des États-Unis (alors mesuré à 6,7 % pour le mois précédent) passait sous la barre des 6,5 %, ce seul changement n’entraînerait pas nécessairement une hausse du taux directeur : « Pour déterminer la période pendant laquelle une politique monétaire extrêmement accommodante devra être maintenue, le Comité prendra également en considération d’autres informations, notamment des évaluations supplémentaires de la situation sur le marché du travail, des indicateurs de pression inflationniste et des projections d’inflation, ainsi que des interprétations de l’évolution de la conjoncture financière. Le Comité continue de prévoir, d’après l’analyse de ces facteurs, que cette fourchette cible pour son taux directeur restera probablement appropriée même si le taux de chômage passe sous la barre des 6,5 %, en particulier si l’inflation projetée demeure inférieure à 2 %, l’objectif à long terme du Comité. » Après une importante phase de préparation, qui a débuté au milieu de 2014 pour une hausse du taux directeur en décembre 2015, la Fed a préparé (« orienté ») les marchés à s’attendre à de nouvelles hausses au cours de 2016, une orientation qui est devenue moins certaine ces dernières semaines.

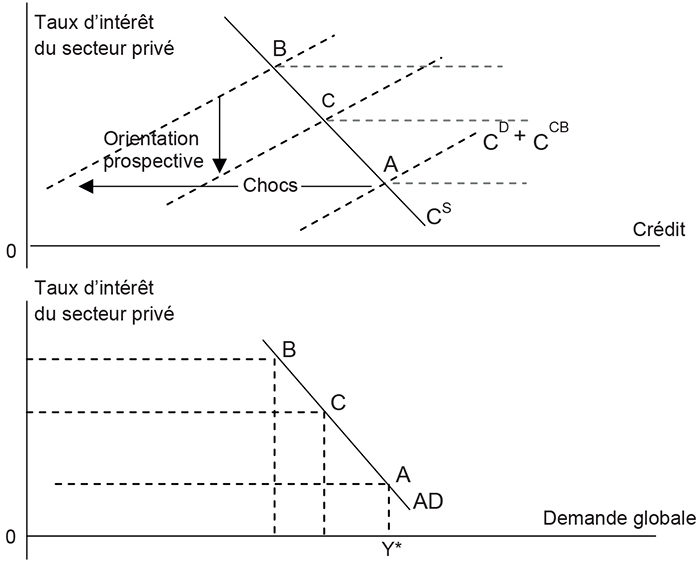

Le graphique 2 (infra), similaire au graphique 1 (supra), illustre l’incidence de l’orientation prospective, telle que pratiquée par la Fed depuis que son taux directeur a atteint le plancher zéro. Sur chacun des deux graphiques, le mouvement initial du point « A » au point « B » résulte une fois encore d’une baisse de valeur des garanties des emprunteurs ou des pertes sur prêts qui épuisent le capital des prêteurs. Les titres à long terme sont un substitut imparfait à une séquence de durée comparable avec des instruments à court terme dans le portefeuille des investisseurs privés, mais ils constituent tout de même un substitut. Abaisser le taux directeur dont les investisseurs prévoient le maintien à l’avenir déplace par conséquent la courbe de la demande pour des titres à long terme vers le bas, faisant encore une fois baisser le taux d’intérêt d’équilibre du secteur privé, comme le montre la ligne pointillée sur le graphique du haut et fait proportionnellement augmenter la production sur le graphique du bas, dans chaque cas, jusqu’au point « C ». (Avec la courbe linéaire de la demande pour les titres représentée ici, le mouvement « descendant » dû au taux directeur prévu plus faible dans le graphique 2 est visuellement impossible à distinguer du mouvement « vers l’extérieur » dû à la hausse des achats des banques centrales dans le graphique 1, mais le mouvement de la courbe de la demande dû à l’orientation prospective est vertical et non horizontal.) Ici encore, le graphique 2 illustre la situation dans laquelle l’effet de l’orientation prospective des banques centrales ne suffit pas à ramener les revenus au niveau initial – vraisemblablement à cause du plancher zéro du taux directeur.

Comme pour les achats d’actifs, la logique économique est donc assez évidente. Mais existe-t-il des preuves de l’efficacité de l’orientation prospective ? Et quels sont les éventuels inconvénients liés à l’orientation prospective quant à l’évolution de la politique monétaire ?

Il existe certaines preuves, tirées de l’expérience d’avant-crise aussi bien qu’après-crise, de l’effet limité sur les taux d’intérêt du marché de ce type d’annonces effectuées par la Fed (voir, par exemple, Gurkaynak et al., 2007 ; Williams, 2013, tableau 2). Étant donné que d’autres banques centrales ont à leur tour repris cette pratique, quoique plus récemment et, pour la plupart, dans une moindre mesure, il ne fait aucun doute que d’autres preuves vont apparaître. Néanmoins, on connaît également quelques cas où l’effet de telles déclarations d’intention quant aux futures actions d’une banque centrale a été contre-productif, du moins au regard de l’objectif de départ motivant ces déclarations.

Ce fut notamment le cas lorsque les responsables de la Fed ont pour la première fois mentionné publiquement, au printemps 2013, la probabilité d’une réduction, puis de l’arrêt du programme d’achats de bons du Trésor et de titres adossés à des hypothèques. La réaction immédiate du marché obligataire aux États-Unis a provoqué une hausse des taux d’intérêt sur ces obligations bien plus importante que ne l’avaient prévu la plupart des estimations de l’effet total du programme d’achats d’actifs disponibles à l’époque. Les tentatives du Comité de politique monétaire visant à atténuer l’impact de l’annonce de l’arrêt du programme d’achats d’actifs ont été peu fructueuses. (En janvier 2014, par exemple, le Comité a déclaré qu’il « poursuivrait ses achats de bons du Trésor et de titres adossés à des hypothèques (...) jusqu’à ce que les perspectives du marché du travail connaissent une nette amélioration dans un contexte de stabilité des prix ».) Quand et à quel rythme la Fed allait-elle diminuer le volume de ses achats ? Cette question n’a cessé de faire l’objet d’intenses spéculations sur le marché. Savoir si oui ou non, et si oui à quel rythme, la Fed allait ensuite réduire la taille de son portefeuille d’actifs par des ventes fermes l’était encore davantage.

Une partie du problème réside ici dans la nature spéculative des marchés des actifs. Les théoriciens de la politique monétaire travaillent souvent avec des modèles dans lesquels la structure des anticipations des acteurs des marchés financiers, et des agents économiques du secteur privé plus généralement, est extrêmement simple. Dans certains modèles courants, le seul aspect de la politique monétaire qui influence le comportement des agents économiques est la cible d’inflation à long terme de la banque centrale. Le monde dans lequel les banques centrales opèrent aujourd’hui est différent. Même si une banque centrale mène sa politique monétaire selon une cible d’inflation fixe, comme la Banque d’Angleterre, les acteurs des marchés des titres voudront tout de même savoir quel écart avec cette cible d’inflation vont tolérer les décideurs, et dans quelles circonstances, avant de décider de monter ou de baisser le taux directeur de la banque, d’acheter ou de vendre des actifs, ou de prendre toute autre mesure. Si une banque centrale suit un régime de ciblage d’inflation plus flexible, comme la BCE, ou vise plusieurs objectifs politiques, comme la Fed, les sujets de spéculation n’en seront que plus nombreux.

Le point crucial est que les acteurs du marché spéculent, à des fins de rentabilité, pour savoir quelles mesures va prendre la banque centrale et à quel moment elle va les prendre. Quel que soit le degré de transparence et de communication adopté par la banque centrale, à moins de verrouiller son action selon une formule rigide, de la dévoiler publiquement et de s’engager à la respecter sans aucun écart, le marché voudra inévitablement en savoir plus que ce que les responsables pourront dévoiler. Et même dans ce contexte, l’engagement de la banque centrale à ne faire aucun écart n’est pas nécessairement crédible. De ce fait, les acteurs du marché vont continuer à spéculer sur les actions des décideurs, même si dans ce cas, la spéculation portera sur le fait de savoir si oui ou non, et si oui, dans quelles circonstances, les responsables vont rompre leur engagement à respecter strictement l’orientation politique. À ce titre, l’expérience de l’orientation prospective pratiquée au début de 2016 semble en être un bon exemple.

Par conséquent, le futur de l’orientation prospective en tant qu’outil explicite de mise en œuvre de la politique monétaire – et non en tant que simple complément de la politique en cours, cherchant simplement, pour des raisons de bonne gouvernance, à offrir autant de transparence que possible sur le plan pratique – est incertain. En l’absence de nouvelles recherches démontrant les effets de l’orientation prospective pratiquée depuis la crise, effets qui ne sont pas encore évidents, ce nouvel outil de la politique monétaire d’après-crise ne figurera probablement pas à l’avenir au premier plan de la pratique monétaire.

Conséquences pour la théorie de la politique monétaire

La crise de 2007-2009 et ses conséquences sont également susceptibles de modifier le point de vue des théoriciens de la macroéconomie sur la politique monétaire. Le changement le plus direct porte sur la « théorie quantitative classique » ou « théorie quantitative de la monnaie ». Le fort accroissement du portefeuille d’actifs avec lequel de nombreuses banques centrales ont réagi face à la crise impliquait un accroissement équivalent de leur passif. Les théoriciens qui envisagent la macroéconomie à travers le prisme de l’offre de monnaie banque centrale (ou « monnaie à haute puissance ») ne s’attendaient donc pas à une simple hausse des taux d’inflation dans les économies concernées, mais plutôt à une hyperinflation, pouvant rappeler ce qu’avaient connu l’Allemagne et la Russie après la Première Guerre mondiale ou la Hongrie après la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs économistes renommés avaient eux-mêmes prédit une telle conséquence à la suite des mesures extraordinaires prises par les banques centrales.

Pourtant, aucune hausse majeure de l’inflation (pas même de quelques points de pourcentage) ne s’est encore manifestée, dans aucune de ces économies. Bien entendu, personne ne peut exclure avec certitude le fait qu’une hyperinflation, ou tout phénomène analogue, se produise à un moment ou à un autre dans l’un de ces pays. Néanmoins, même si l’inflation s’emballait dans ces pays, une hausse de quelques points de pourcentage après un tel accroissement du passif des banques centrales, et seulement plus de cinq ans après, irait totalement à l’encontre des grands principes des modèles de la théorie quantitative classique mettant en relation les prix et l’offre de monnaie banque centrale. Des générations de manuels ont entretenu l’idée qu’une multiplication par deux de la somme des engagements de la banque centrale (ou « base monétaire ») entraînerait une multiplication par deux du niveau des prix et non une simple hausse temporaire de l’inflation de quelques points de pourcentage. Dans plusieurs grandes économies, la somme des engagements de la banque centrale n’a pas simplement été multipliée par deux, mais bien par quatre.

Ce défi à la théorie comporte également une dimension empirique. Parallèlement aux générations de manuels basés sur la théorie quantitative, plusieurs générations de chercheurs dans le domaine de l’économie monétaire – article après article, dans une revue spécialisée après l’autre – ont apporté des preuves empiriques de la relation entre le niveau des prix dans une économie donnée et la somme des engagements contractés par sa banque centrale. Au vu de l’ampleur considérable de l’expansion des bilans des banques centrales pendant et après la crise financière de 2007-2009, et en particulier au regard de l’importance que les méthodes statistiques des moindres carrés attachent aux observations aberrantes (outliers), il sera toutefois impossible, pendant au moins une génération, d’effectuer des estimations sensées sur le plan économique, pour aucune des grandes économies développées, en utilisant les régressions standards utilisées jusqu’ici, mettant en lien le niveau (ou l’évolution) des prix et la quantité (ou l’évolution) des engagements des banques centrales.

Cette situation implique également un changement théorique plus fondamental. Pendant des décennies, il était communément admis que la politique monétaire ne disposait que d’un seul instrument indépendant : elle pouvait déterminer la quantité de ses engagements ou fixer leur prix de marché, à savoir le taux d’intérêt, mais elle ne pouvait pas déterminer ces deux paramètres indépendamment l’un de l’autre. Ces dernières décennies, avec quelques exceptions telles que le ciblage monétaire appliqué dans de nombreux pays dans les années 1970 et 1980, la plupart des banques centrales ont choisi de mener leur politique monétaire en fixant le taux d’intérêt correspondant aux avoirs de réserve des banques auprès de la banque centrale. Pour réagir face à la crise de 2007-2009, la plupart des grandes banques centrales ont d’abord utilisé l’instrument du taux d’intérêt, puis, une fois que le taux directeur a atteint le plancher minimum, elles se sont tournées vers l’instrument quantitatif. De ce point de vue, à chaque phase de la réponse à la crise, la banque centrale, conformément à la théorie classique, n’a utilisé qu’un seul instrument de politique monétaire à la fois.

Pourtant, le débat actuel sur le rôle de la politique monétaire dans la reprise a clairement démontré que dans le cadre des dispositions actuellement en place dans la plupart des économies développées, en particulier lorsque la banque centrale est capable de verser des intérêts sur les réserves des banques, les responsables de la politique monétaire ne doivent pas nécessairement se cantonner à un seul instrument à la fois. La capacité de la banque centrale à choisir quelle quantité d’actifs elle souhaite acheter (avec une hausse équivalente de son passif) n’est pas simplement liée au fait que le taux directeur a atteint le plancher minimum. Le versement d’intérêts sur les réserves (ce que fait bien entendu la BCE depuis qu’elle est opérationnelle) instaure un plancher pour les taux d’intérêt à court terme, et ce, il faut le noter, sans qu’il soit nécessaire pour la banque de mener des opérations conventionnelles d’open market. Le prêt de liquidités au marché à un taux d’intérêt donné, comme les banques centrales le font traditionnellement, instaure également un plafond pour les taux d’intérêt à court terme, une fois encore sans qu’il soit nécessaire d’effectuer des opérations d’open market. La banque centrale n’a donc pas besoin de jouer sur la quantité de ses actifs et de ses engagements pour modifier le taux directeur, et dans le cadre de ces dispositions institutionnelles, elle peut même faire varier la quantité d’actifs et d’engagements dans la direction opposée à ce qui correspondrait, selon la théorie classique des opérations d’open market, au changement du taux directeur souhaité au même moment. Dans le cadre actuel, une banque centrale peut donc choisir indépendamment à la fois la quantité de ses actifs et de ses engagements et le prix de marché auquel ses engagements s’échangent, en d’autres termes, le taux directeur. En résumé, la politique monétaire dispose bel et bien de deux instruments indépendants et non d’un seul.

Par ailleurs, même si les preuves manquent encore, la composition du portefeuille d’actifs de la banque centrale a vraisemblablement elle aussi un rôle à jouer. Ce fut certainement le cas pendant la crise, lorsque les banques centrales sont intervenues (ou dans certains cas ont simplement annoncé qu’elles étaient prêtes à intervenir) pour restaurer la fonctionnalité des marchés défaillants, en achetant les actifs desquels les investisseurs s’étaient détournés : aux États-Unis, en premier lieu, les billets de trésorerie, puis les titres adossés à des hypothèques, et en Europe, la dette souveraine de certains pays souffrant de graves difficultés budgétaires. Soutenir un marché défaillant n’est pas la même approche que mener une politique monétaire en temps normal. Il reste donc à voir si la composition du portefeuille d’actifs de la banque centrale représente effectivement un troisième instrument de politique monétaire, en plus de la taille du portefeuille d’actifs et, bien entendu, du taux d’intérêt à court terme. Ainsi, la théorie de la politique monétaire doit aujourd’hui admettre l’existence d’au moins deux instruments indépendants, le taux d’intérêt à court terme et la taille du portefeuille d’actifs de la banque centrale, et non plus l’existence d’un seul instrument, comme le voulait la théorie classique.

La reconnaissance de ces deux instruments implique la reconnaissance d’un autre changement, tout aussi fondamental, dans la théorie monétaire. Depuis qu’elle est reconnue en tant que ligne de pensée économique, cette théorie se concentre sur le passif du bilan des banques centrales. Comme son nom l’indique, la théorie « monétaire » se concentre sur la « monnaie » émise par les banques centrales, faisant parfois la distinction entre monnaie en circulation et avoirs monétaires, mais rassemblant simplement parfois les deux formes d’engagements sous le nom de « monnaie à haute puissance » ou « base monétaire ». C’est sur cette base monétaire que portait, par exemple, la théorie quantitative. Le fait que les banques centrales détiennent également des actifs a largement été ignoré. Bien entendu, les opérations d’open market habituellement utilisées pour faire varier le taux directeur de la banque centrale impliquent des achats ou des ventes d’actifs, mais ces transactions sont, selon la théorie classique, simplement un moyen pour la banque centrale de créer ou supprimer des réserves.

Pourtant, les banques centrales ont utilisé un nouvel outil pendant et après la crise : la taille de leur portefeuille d’actifs. Étant donné qu’un bilan doit être équilibré, pour une banque centrale autant que pour toute autre institution, l’accroissement du montant des actifs a entraîné une hausse équivalente du passif. Mais au lieu de n’être qu’un facteur secondaire de la création ou de la suppression de réserves, comme c’est le cas dans les opérations classiques d’open market, dans ce contexte, l’accroissement du portefeuille d’actifs a été essentiel, tandis que la hausse équivalente du passif des banques centrales n’a été que la contrepartie automatique – et, du point de vue macroéconomique, d’une importance mineure – des achats d’actifs qui ont tenu le rôle principal. Les décisions des responsables politiques et les diverses retombées économiques qui s’en sont suivies ont porté sur l’actif du bilan des banques centrales et non sur le passif.

Par ailleurs, de ces deux instruments de politique monétaire désormais indépendants, la taille du portefeuille d’actifs de la banque centrale et le taux directeur, fixé par d’autres moyens, c’est probablement vers le taux d’intérêt à court terme que les responsables politiques vont se tourner, dans la plupart des cas, pour gérer la demande globale et ainsi influencer le niveau des prix. La modification du taux directeur ne ferait pas nécessairement varier la taille du bilan de la banque centrale, que ce soit en termes d’actif ou de passif. Rien ne laisse à penser que la quantité d’actifs ou d’engagements de la banque centrale a une quelconque relation avec le taux d’intérêt à court terme, la demande globale ou le niveau des prix. La théorie quantitative est aujourd’hui hors de propos, quelle que soit la quantité à laquelle les économistes s’intéressent.

Comme toujours dans le domaine de la macroéconomie, la théorie n’admettra cette nouvelle réalité qu’avec réticence. Pourtant, la réalité est aujourd’hui différente après la crise de 2007-2009 et la théorie devra bien finir par reconnaître cette nouvelle réalité à moins de devenir encore plus dénuée de sens.