En matière environnementale, le cadre multilatéral a déjà permis de faire face à des menaces globales. Le protocole de Montréal, signé en 1987, a conduit la communauté internationale à pratiquement cesser les émissions de gaz CFC1 dont l'accumulation dans l'atmosphère provoquait la destruction de la couche d'ozone. Le succès de cet accord à portée universelle a reposé sur l'existence de trois piliers : un engagement politique fort des gouvernements concernés, un système rigoureux et indépendant de suivi, des instruments économiques adaptés. Plus de vingt ans de négociation climatique n'ont jusqu'à présent pas permis d'engranger de résultats comparables. Ce qui a été possible pour l'ozone troposphérique serait-il hors d'atteinte pour les gaz à effet de serre ?

La mise en œuvre d'un accord international sur le climat se heurte au problème très classique du « passager clandestin » (Olson, 1965). Pour chaque acteur pris isolément, il n'y a pas de corrélation directe entre le niveau de l'effort qu'il accepte de produire pour réduire ses émissions et le bénéfice qu'il en tirera sous forme de moindres dommages. La perturbation climatique est en effet liée au stock global de gaz à effet de serre qui n'est que faiblement corrélé au flux annuel d'émissions de chaque pays. De plus, les impacts les plus sévères sont éloignés dans le temps, ce qui incite chaque acteur à reporter l'intégralité des coûts du changement climatique sur les générations futures. Dans un tel contexte, chaque acteur a intérêt à attendre que ses voisins lancent l'action, la position idéale étant celle du « passager clandestin » qui ne ferait aucun effort quand tous les autres s'engageraient pour protéger le bien commun. Inversement, aucun acteur n'a intérêt à s'engager unilatéralement tant qu'il n'a pas la conviction que d'autres suivront dans le cadre d'une coalition plus large (Nordhaus, 2013).

L'expérience du protocole de Kyoto a montré la difficulté, voire l'impossibilité, de faire émerger un prix international du carbone via un système de marché de permis entre États. En fait, l'introduction d'un prix unique du carbone implique deux types d'oppositions : d'une part, les pays les moins avancés ne peuvent pas supporter un coût du carbone suffisamment élevé pour respecter l'objectif des 2 °C et, d'autre part, aucun pays riche n'est disposé, en conséquence, à faire des transferts financiers suffisants à destination des pays les moins avancés. À seulement 25 dollars la tonne de CO2 (dioxyde de carbone), les transferts seraient de l'ordre de 250 Md$ par an ! Néanmoins à Copenhague, les pays riches ont pris un engagement vis-à-vis des plus pauvres : le transfert de 30 Md$ de 2010 à 2012 et 100 Md$ par an à partir de 2020 comme soutien à la prévention et à l'adaptation. Si cet engagement est réel, encore faut-il qu'il soit crédible et que les pays riches définissent les moyens pratiques de sa mise en œuvre.

Face à la question du « passager clandestin » et des engagements financiers, l'Europe et les États-Unis ont jusqu'à présent eu des réactions opposées. Un peu angélique, la première a toujours considéré que l'engagement unilatéral des pays riches était de nature à provoquer un effet d'aspiration des autres pays qui rejoindraient spontanément une large coalition internationale. À l'opposé, le Sénat américain adopta dès 1997, à une majorité écrasante, une résolution s'opposant à la ratification de tout traité sur le climat qui lierait les États-Unis sans que des pays comme la Chine ou l'Inde ne soient engagés à des efforts équivalents2 (105th Congress, 1997). Cette résolution rendait impossible la ratification par les États-Unis du protocole de Kyoto et contribua à l'enlisement des négociations climatiques. Or l'absence de coordination effective conduit à des résultats inquiétants : durant la décennie 2000, les émissions mondiales de gaz à effet de serre se sont accélérées et augmentent d'autant notre exposition collective au risque climatique3 (Boden et Andres, 2014 ; IPCC, 2014). L'enjeu central des négociations internationales est de dépasser la vision de « stratégies substituables » déployée par les acteurs face au risque climatique, pour mettre en œuvre des « stratégies complémentaires »4 (Sandler, 2004).

Contexte et historique de la négociation

La question du climat est apparue dans la vie internationale en 1992, avec la signature de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Deux ans auparavant, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) publiait son premier rapport d'évaluation pour fournir aux négociateurs une information fiable sur l'état des connaissances scientifiques en matière de changements climatiques5. Cette articulation du GIEC et de la CCNUCC est une composante importante de la négociation climatique. Confrontées aux pollutions locales, les populations exposées se mobilisent assez spontanément et exercent une pression sur la collectivité pour réduire les dommages qu'elles subissent. Dans le cas du changement climatique (comme dans celui de la destruction de la couche d'ozone), les responsables politiques n'ont pas été alertés par l'opinion publique ou les militants écologistes, mais par des scientifiques qui ont mis en lumière des chaînes de causalité complexes entre l'accumulation atmosphérique des gaz à effet de serre et la perturbation climatique.

Entrée en vigueur en 1994, la CCNUCC a été ratifiée par la grande majorité des pays, États-Unis inclus. Elle pose trois principes de base et un mode de gouvernance qui constituent le cadre de la négociation climatique internationale.

Le premier principe est un principe de reconnaissance : en ratifiant le traité, chaque partie reconnaît l'existence des changements climatiques en cours et leur origine anthropique. Juridiquement, le climatoscepticisme est donc interdit aux chefs d'État ayant ratifié la CCNUCC ! Mais pour que ce principe modifie la prise de décisions et aide à former des coalitions, encore faut-il emporter leur adhésion. C'est la principale fonction du GIEC dont les cinq rapports d'évaluation parus entre 1990 et 2014 fournissent une information de grande qualité aux décideurs. Aux États-Unis, les éditions successives du National Climate Assessment jouent un rôle complémentaire au GIEC pour les volets nationaux6.

Ces progrès de l'information provenant de la communauté scientifique n'ont pas éradiqué le climatoscepticisme qui nie l'origine anthropique du changement climatique, voire son existence même. On est ici dans le domaine de l'irrationnel ou de la mystification, de façon un peu comparable aux militants de la Flat Earth Society7 qui continuent à entretenir un débat sur la forme sphérique ou plate de la planète plusieurs siècles après le décès de Galilée. Une forme plus insidieuse consiste, au nom de l'incertitude, à relativiser les risques pour repousser à plus tard le démarrage de l'action. Or l'incertitude est précisément au cœur des débats scientifiques et est intégrée dans les processus de prise de décisions.

La CCNUCC fixe en second lieu un objectif ultime qui est de « stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique ». Le texte de 1992 se garde bien de préciser quel doit être ce niveau.

L'objectif de limiter à 2 °C le réchauffement moyen relativement à l'ère préindustrielle a été adopté en décembre 2009 lors du sommet de Copenhague, puis intégré aux accords climatiques internationaux l'année suivante à Cancun. Cet objectif reste peu contraignant s'il n'est pas associé à une trajectoire précise d'émission et de concentration de gaz à effet de serre. Les travaux du GIEC, avec une somme considérable d'hypothèses et d'aléas, définissent ces trajectoires. Une idée simple est qu'en l'absence de rupture dans les trajectoires d'émission, la planète se dirige vers un réchauffement moyen de l'ordre de 3 °C à 5 °C d'ici à la fin du siècle qui se poursuivra au siècle suivant. Pour prendre un chemin moins risqué, il conviendrait de réduire de 40 % à 70 % les émissions mondiales entre 2010 et 2050.

La CCNUCC rappelle le principe de la « responsabilité commune, mais différenciée ». Le principe de différenciation du degré de responsabilité suivant le niveau de développement des pays est incontestable, mais la CCNUCC en donne une interprétation binaire. Le protocole de Kyoto signé en 1997, lors de COP3 (Conférence des parties), partitionne le monde entre les pays riches et les autres pays dispensés d'effort et même de calculer leurs émissions.

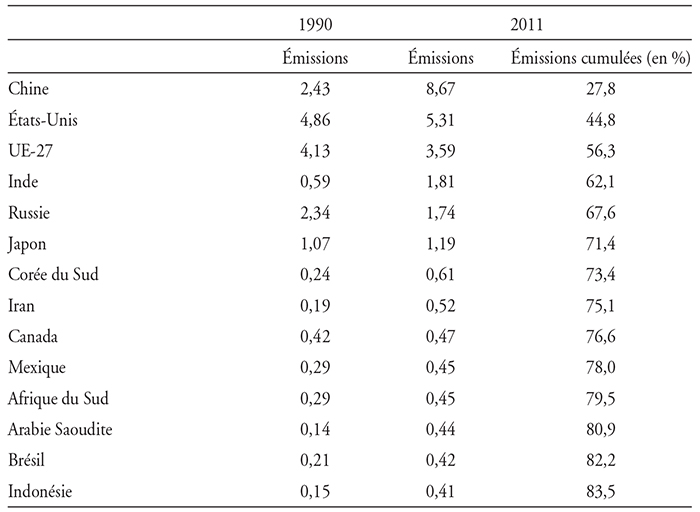

Cette représentation bipolaire, déjà discutable en 1992, est en total déphasage avec la réalité du monde contemporain où les pays émergents ont déplacé le centre de gravité de l'économie internationale en devenant le moteur principal de la hausse des émissions. Elle ne tient pas compte de la géopolitique de l'énergie, avec l'importance du bloc des pays producteurs et exportateurs d'hydrocarbures sans la participation desquels aucun accord climatique sérieux ne peut être construit. Ces données géopolitiques de base se retrouvent dans les chiffres : parmi les dix premiers émetteurs de CO2 d'origine énergétique totalisant environ 80 % des émissions mondiales8, quatre appartiennent aux pays émergents, quatre aux pays industrialisés et deux aux pays exportateurs d'hydrocarbures. Le tableau 1 (ci-contre) donne les émissions des quatorze premiers émetteurs mondiaux de CO2 énergétique. La prise en compte des émissions de CO2 liées à la déforestation et des autres gaz à effet de serre remonterait sensiblement la place du Brésil et de l'Indonésie dans le classement.

La CCNUCC introduit une gouvernance internationale, qui repose sur divers organes techniques de mesure, de vérification et de gestion des instruments mis en place par les traités. Elle fait également de la négociation climatique un processus continu, avec un rendez-vous annuel de l'organe suprême du traité, la COP qui doit prendre ses décisions au consensus des 193 pays qui ont ratifié la convention. Un accord climatique ambitieux doit forger une coalition nouvelle entre les grands émetteurs en dépassant l'interprétation binaire du principe de responsabilité commune, mais différenciée.

Trois villes symboles : Kyoto, Copenhague, Paris

Ces trois villes représentent les étapes clés pour aboutir à un accord international.

Kyoto (1997)

Trois ans après la ratification de la CCNUCC, la COP à Kyoto débouche sur la signature du protocole du même nom, principal texte d'application de la CCNUCC. Ce protocole introduit deux ruptures d'importance dans la vie internationale : il engage de façon « juridiquement contraignante » les pays développés à réduire de 5 % leurs émissions entre 1990 et 2008-2012, et il couple cet engagement à un système de type cap and trade (plafonnement et échange) permettant d'échanger des droits d'émission pour faire émerger un prix international du carbone. Un élément complémentaire est le Mécanisme de développement propre (MDP) qui permet de valoriser les réductions d'émission obtenues dans les pays du Sud.

L'idée initiale des promoteurs du protocole était de le prolonger au-delà de 2012 en intégrant graduellement d'autres pays dans le dispositif. Constatant l'impossibilité d'une telle dynamique, un accord politique d'une autre nature était trouvé en 2009 à Copenhague.

Copenhague (2009)

Pour la première fois, les pays émergents et les États-Unis ont pris à Copenhague des engagements de réduction d'émission. Mais cette avancée majeure s'est accompagnée d'un affaiblissement du dispositif de suivi : le secrétariat de la CCNUCC devient une simple chambre d'enregistrement des engagements volontaires des pays, sans homogénéisation des méthodes, ni système de monitoring, de reporting et de vérification (MRV). Ce système « à la carte » n'a guère de chance de correspondre à l'objectif des 2 °C. Sous l'angle des instruments économiques, l'accord de Copenhague recule par rapport à celui de Kyoto. Il se contente d'enregistrer des engagements de transferts financiers du nord vers le sud (30 Md$ de 2010 à 2012 et 100 Md$ par an à partir de 2020) qui n'ont guère de portée réelle tant que ne sont précisés ni l'origine, ni la destination, ni même l'usage des fonds mobilisés.

Paris (2015)

La conférence de Durban (2011) a fixé l'échéance de décembre 2015 à Paris pour trouver un nouvel accord climatique entrant en action en 2020. L'observateur est parfois saisi d'une certaine perplexité face à la multiplicité des sujets devant y être abordés. L'enjeu central de cette COP peut commodément se résumer à partir des trois piliers de la politique climatique présentés par Nordhaus (2013).

(1) Les stratégies d'adaptation préventives

Ces actions conduites de façon décentralisées doivent apporter des bénéfices locaux. La coordination internationale consiste ici à développer des approches coopératives pour renforcer la capacité d'adaptation des pays les plus vulnérables. On n'a pas besoin d'un traité international pour le faire. En revanche, le développement de telles approches et leur financement par les pays riches peuvent faciliter l'adhésion des pays en développement à un accord universel.

(2) Le recours possible, en dernière extrémité, à des stratégies dites de « géo-ingénierie » modifiant artificiellement le système climatique en cas d'échec des stratégies d'adaptation et d'atténuation

Par exemple, ensemencer la mer de sulfate de fer pour accroître sa capacité d'absorption de CO2 atmosphérique ou truffer la haute atmosphère d'aérosols pour limiter le rayonnement solaire. Une telle approche soulève de multiples interrogations (Shepherd, 2009) qu'il vaut mieux anticiper et nécessite un nouveau traité qui se situe hors du cadre de la CCNUCC tant il en déborde le champ.

(3) Les stratégies d'atténuation du changement climatique

C'est le véritable enjeu de la conférence de Paris pour dépasser les limites du protocole unijambiste de Kyoto ou du système de libre-service de Copenhague. À l'instar du protocole de Montréal, un tel accord doit reposer sur trois fondements : un engagement politique fort des gouvernements, un dispositif rigoureux et indépendant de MRV, des instruments économiques puissants reposant sur la tarification du carbone.

Quel prix du carbone pour un accord idéal ?

En 2013, les émissions mondiales de gaz à effet de serre sont estimées à environ 50 milliards de tonnes d'équivalent CO2, soit 6,5 tonnes par habitant. Avec un prix unique de 25 dollars la tonne, la valeur totale à l'échelle du monde est de l'ordre de 1 250 Md$. Cette valeur est une nouvelle rente, la rente environnementale associée à la rareté de l'atmosphère dans sa fonction de régulation du climat. Mais 1 250 Md$ ne représenteraient que la moitié de la rente pétrolière. Comment peut se distribuer cette valeur dans l'économie mondiale ?

Au plan international, les effets distributifs d'un prix unique du carbone constituent depuis vingt ans la réelle pierre d'achoppement de la négociation climatique. Comme l'ont souligné Chichilnisky et Heal (1998), les écarts de richesse entre pays sont tels que la mise en place d'un prix uniforme du carbone (sous forme de taxe ou de marché de permis) semble impossible : le prix du carbone adapté au nord sera toujours bien trop élevé au sud. Si l'on veut traiter cette question sans entrer dans la voie inefficiente des prix du carbone différenciés par zones, il faut opérer des transferts de ressources massifs du nord vers le sud pour guider les décisions des acteurs économiques dans de bonnes conditions.

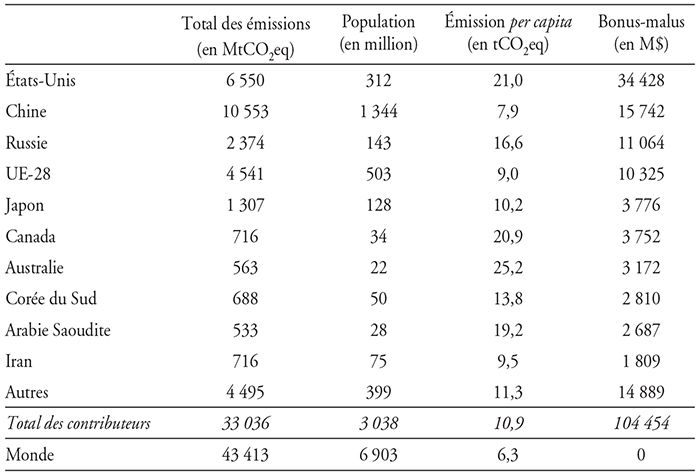

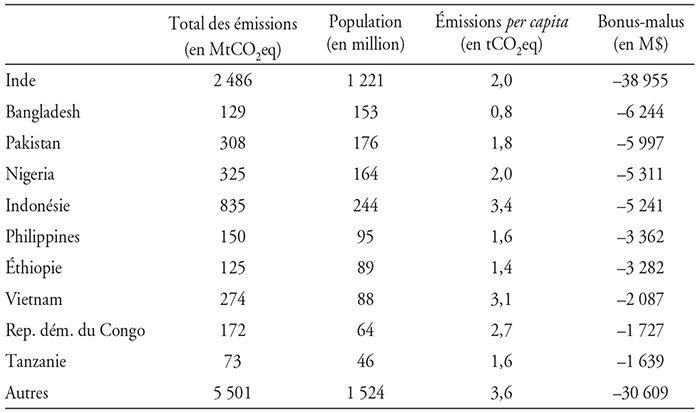

Sur le papier, l'introduction d'un prix international du carbone peut être facilement couplée à de telles redistributions forfaitaires. Imaginons que la tarification du carbone soit introduite par une taxe uniforme dont le produit serait redistribué de façon égalitaire à chaque pays en fonction du nombre d'habitants. Au plan distributif, un tel mécanisme équivaut à un système mondial de plafonnement et d'échange basé sur une répartition égalitaire des droits à émettre par habitant. À émissions inchangées, une telle tarification du carbone génère au démarrage des transferts massifs de revenus depuis les pays industrialisés vers les pays en développement : un flux global de l'ordre de 250 Md$ par an, soit deux fois la totalité de l'aide publique au développement ! Avec une contribution de 115 Md$, les États-Unis seraient le premier pays perdant tandis que l'Inde serait le premier pays bénéficiaire avec un gain de 135 Md$. Un tel dispositif serait plébiscité par les pays en développement les plus réticents à rejoindre un accord climatique comme l'Inde.

Ce sont les pays riches qui s'opposent à une telle voie dans laquelle la mise en place d'une tarification internationale et unique du carbone s'accompagne de redistributions massives. Ces pays préfèrent s'arc-bouter sur la formule dite du « droit du grand-père » dans laquelle on reconnaît des droits historiques à émettre plafonnés, puis réduits dans le temps. Cette formule, retenue dans le protocole de Kyoto, laisse par construction les pays en développement à la périphérie, avec comme lot de consolation le MDP. Cette architecture rend très hypothétique l'élargissement du noyau initial de la coalition des pays riches.

On peut imaginer de multiples combinaisons entre ces deux modalités d'attribution des droits, qui redistribueraient les gagnants et les perdants au grand jeu de la tarification du carbone. En fait, il existe une multitude de choix de distribution des droits (Müller, 1998). Chacun de ces choix implique des redistributions entre les pays et détermine les payeurs et les bénéficiaires (Jouvet et Rotillon, 2012). Sous l'angle économique, c'est là le nœud gordien de la négociation climatique dans le cadre des Nations unies depuis 1992.

Pour échapper à ces difficultés, il est tentant d'imaginer des systèmes alternatifs. Courchene et Allen (2008) ont ainsi proposé d'introduire une tarification du carbone sous la forme d'une taxe pesant sur le contenu en carbone des biens et des services consommés, sur le modèle de la TVA. Un tel schéma se déployant à partir des stades aval de l'économie est séduisant car il neutralise les risques d'effets concurrentiels indésirables en cas d'introduction progressive et pèse en premier lieu sur la consommation des pays riches. Concrètement, sa mise en place impliquerait que les flux de carbone soient suivis dans l'économie à travers les comptabilités microéconomiques, ce qui est une perspective lointaine. Il en va de même de la proposition de de Perthuis (2010) d'introduire une tarification du carbone à partir d'un contrôle des émissions tout à fait à l'amont, en plafonnant les droits des producteurs d'énergie fossile en fonction des réserves des mines de charbon et des gisements de pétrole ou de gaz. Un tel dispositif permettrait d'intégrer les pays producteurs d'énergie fossile dans une coalition, mais sa mise en place se heurte au casse-tête de l'évaluation des réserves disponibles dans le sous-sol. Dans les deux cas, ces pistes ne sont pas susceptibles de déboucher sur des mécanismes pouvant se déployer à grande échelle dans les délais requis par le calendrier de la négociation internationale. C'est pourquoi nous préconisons une double voie de tarification du carbone pour crédibiliser un futur accord climatique universel (de Perthuis et al., 2015).

Vers un bonus-malus carbone

Malgré l'entrée en vigueur de la CCNUCC, il n'existe pas de système transparent et homogène de MRV des émissions de gaz à effet de serre s'appliquant à l'intégralité des pays. Les bases techniques d'un tel système, via les inventaires nationaux et les travaux du GIEC sur les facteurs d'émission, sont disponibles et couvrent déjà les émissions des pays de l'annexe 1 de la CCNUCC (pays développés et en transition vers l'économie de marché). En revanche, les informations sur les émissions de la majorité des autres pays restent très lacunaires. Ce sont donc des obstacles politiques qu'il faut lever, avec l'aide d'incitations ad hoc, pour inclure l'ensemble des pays dans le dispositif commun de MRV.

L'expérience du protocole de Kyoto souligne le fait que le métier des gouvernements n'est pas de faire du trading. Pour les inciter à entrer dans un jeu coopératif, il faut viser un autre système de tarification du carbone qui soit simple et transparent. Un dispositif de type « bonus-malus », qui définisse simultanément le prix à payer pour les émissions dépassant un certain seuil et l'usage à faire des sommes collectées, semble adapté. Dans un tel système, tout pays dépassant le niveau moyen d'émissions par tête verserait une contribution sur chaque tonne émise au-dessus du seuil ; symétriquement, chaque pays émettant moins que ce niveau de référence recevrait une compensation calculée sur le nombre de tonnes qu'il a permis d'économiser par rapport à la moyenne mondiale. Par construction, ce dispositif s'équilibrerait d'année en année. Il bénéficierait au démarrage aux pays qui ont les plus faibles émissions par habitant qui se recoupent avec le groupe des pays les moins avancés. En régime de croisière, le bonus-malus inciterait l'ensemble des pays à réduire leurs émissions par habitant pour alléger leur malus ou accroître leur bonus suivant leur position initiale.

Comme lors de la mise en place d'une taxe carbone au niveau national se pose dès lors la question du taux à appliquer pour calculer les bonus-malus. Les méthodes coûts-bénéfices ou coûts-efficacités utilisées par les économistes donnent des fourchettes assez larges de l'ordre de 50 dollars à 140 dollars la tonne d'équivalent CO2 (CO2eq) en 2020. À l'exception de la Suède, le bas de la fourchette n'est atteint dans aucun des pays ayant mis en œuvre une tarification domestique du carbone. Ces niveaux n'ont guère de chance de faire l'objet d'un consensus dans l'enceinte des négociations. Il faut donc viser un taux plus modéré en négociant à partir de deux considérations :

- si l'on retient le seul objectif d'inclure les pays en développement dans le cadre commun de MRV, un taux de 1 dollar à 2 dollars la tonne, susceptible de lever de 3 Md$ à 6 Md$ d'après les chiffres d'émission de 2011, permettrait de financer le déploiement d'un dispositif ambitieux de MRV dans les pays en développement ;

- pour que la « carotte » devienne réellement appétissante pour les pays pauvres, il conviendrait d'ajouter un second objectif au bonus-malus, celui de crédibiliser la promesse de transferts financiers de 100 Md$ faite à Copenhague, qui constitue une pomme de discorde permanente entre pays riches et pays pauvres dans l'enceinte de la négociation. Un taux situé entre 7 dollars et 8 dollars la tonne de CO2eq permettrait de dégager des ressources suffisantes pour transférer 100 Md$ par an vers les pays à faibles niveaux d'émission par habitant. Les modalités des transferts générés sont sensibles aux années de référence et au périmètre des émissions retenu.

Sur ces 100 Md$, un peu plus de 60 Md$ proviendraient des pays occidentaux et du Japon, un peu moins de 20 Md$ auraient pour origines les pays exportateurs d'hydrocarbures (Russie et Arabie Saoudite notamment) et les pays asiatiques ayant décollé (Chine et Corée du Sud notamment). L'introduction du bonus-malus engendrerait donc des redistributions entre pays conformes au principe de responsabilité commune, mais différenciées, tout en sortant de son interprétation binaire qui bloque depuis plus d'une décennie toute avancée sérieuse de la négociation climatique internationale.

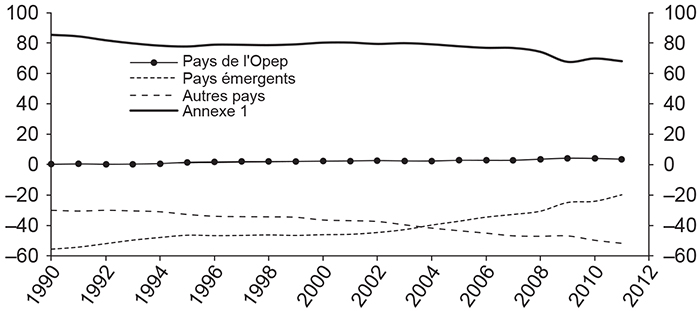

Le principal obstacle à lever pour lancer le système est de convaincre les gouvernements des pays donateurs de s'acquitter d'une contribution dont le poids est en réalité très modeste sitôt qu'on la rapporte à la taille de leur économie. Les transferts sont également très sensibles à la date de référence considérée, comme le montre le graphique infra.

L'intérêt de ce dispositif est donc triple : (1) il constitue une puissante incitation pour les pays les moins avancés à rejoindre le dispositif commun de MRV ; (2) si les gouvernements s'accordent sur un prix de l'ordre de 7 dollars la tonne de CO2, on lève la masse financière annuelle qui donne une crédibilité aux promesses de transferts financiers faites à Copenhague ; (3) en régime de croisière, le dispositif incite l'ensemble des pays à réduire leurs émissions par habitant pour alléger leur malus ou accroître leur bonus suivant leur position initiale.

Par construction, ce dispositif s'équilibre d'année en année. Il bénéficie au démarrage aux pays les moins avancés. Puis, à mesure que le temps s'écoule, il récompense les pays qui réduisent plus rapidement leurs émissions que la moyenne mondiale.

Un deuxième instrument économique pourrait les y aider : la mise en place d'un marché transcontinental du carbone calé sur des trajectoires ambitieuses de réduction d'émission qui leur permettrait d'engranger des fonds via la mise aux enchères des permis d'émission.

Vers un marché carbone transcontinental

Le bonus-malus incite les pays en développement à rejoindre l'accord universel par les redistributions qu'il engendre. En revanche, il n'introduit pas directement un signal prix du carbone dans le système économique, susceptible de modifier les modes de production et de consommation. Or la crédibilité de trajectoires réduisant massivement les émissions repose sur l'introduction de la valeur climat dans le système des prix.

Pour passer de l'accord « idéal » à un accord « effectif » qui permette d'introduire un prix international du carbone dans l'économie, il convient de réduire drastiquement le nombre d'acteurs au démarrage. Parmi les 193 pays engagés dans la CCNUCC, il faut former une coalition de grands émetteurs acceptant de coupler une réduction de leurs émissions avec un mécanisme de type cap and trade faisant émerger une valeur internationale du carbone. Les deux critères pour sélectionner les acteurs entrant dans la coalition initiale sont leur taille et leur courbe d'expérience en matière de tarification du carbone.

Le critère de la taille montre qu'avec quatorze acteurs, on couvre pratiquement 85 % des émissions mondiales de CO2 d'origine énergétique et qu'avec les trois premiers, la Chine, les États-Unis et l'Union européenne, on est déjà à 56 %. Un principe de réalité élémentaire conduit à privilégier la recherche de la solidité de la coalition sur celle de son extension à un plus grand nombre d'acteurs. Un tel dilemme entre le nombre et la solidité est un classique en matière de recherche d'accords environnementaux (Brousseau et al., 2012). Dans le cas d'un futur accord climatique, du fait de la concentration des émissions sur un petit nombre de pays, l'efficacité recommande de construire un noyau solide avec un nombre plutôt réduit d'acteurs qui pourra ensuite s'élargir.

Le critère de courbe d'expérience conduit à sélectionner trois pays qui ont en commun de s'être engagés de façon unilatérale sur la voie de la tarification du carbone. L'Union européenne a été la première à la mettre œuvre à grande échelle, mais elle peine à trouver un second souffle dans sa course en solitaire. Les États-Unis qui ont introduit un système de cap and trade pour réguler les émissions fédérales de SO2 (dioxyde de soufre) durant la décennie 1990 disposent de la plus longue courbe d'expérience de ce type d'instruments. En raison de l'hostilité du Sénat, un tel schéma n'a pas pu être développé à l'échelle nationale pour le CO2, mais le gouvernement peut tirer les leçons des expériences des États en la matière. La Chine procède depuis 2012 à l'expérimentation de marchés régionaux du carbone à l'échelle de municipalités et de provinces regroupant quelque 250 millions d'habitants. Comme le révèlent les travaux de Wang (2012), le design de ces marchés s'inspire souvent de l'expérience européenne. Sur la base de ces expérimentations, la prochaine étape de la politique chinoise consistera à mettre sur pied à partir de 2015 une régulation nationale des émissions de gaz à effet de serre du pays assortie d'un élargissement de la tarification du carbone.

Même si des variations importantes existent entre les différents marchés (Quemin et Wang, 2014), le noyau dur d'un futur accord climatique pourrait consister à construire entre 2015 et 2020 un jeu d'objectifs communs de réduction d'émission entre les trois principaux émetteurs, avec une trajectoire de long terme et un marché transcontinental du carbone, développé à partir des prototypes existants au sein des trois ensembles. Ce prototype d'un marché international du carbone devrait couvrir dans un premier temps les seules émissions de CO2 énergétiques, pour des raisons pratiques, et construire une gouvernance qui tire toutes les leçons des difficultés rencontrées au sein de chacun de ces pays pour faire émerger la valeur carbone. Le nombre très limité d'acteurs peut choquer de prime abord. Il dépasse pourtant le cadre du simple accord bilatéral entre États-Unis et Chine qui était la voie préconisée par Stewart et Wiener (2003), à la suite de l'échec constaté du protocole de Kyoto. La réussite de cette coalition initiale se mesurera à sa capacité à construire un dispositif ouvert sur les autres émetteurs qui doivent être incités à le rejoindre pour le consolider.

Les pays qui n'entrent pas dans cette coalition initiale devront naturellement déposer des engagements à la CCNUCC, suivant les règles de MRV que l'introduction du bonus-malus aura permis de généraliser. Mais ces objectifs ne seront pas dans un premier temps mutualisés dans le système d'échange de droits d'émission. Ils le seront dans les étapes suivantes quand ces pays rejoindront la coalition initiale suivant un ordre dépendant de deux critères, la taille et la courbe d'expérience. Les candidats les plus intéressants sont l'Inde, la Russie, le Japon et la Corée du Sud si l'on privilégie le critère de taille. Mais le second critère de la courbe d'expérience en matière de tarification du carbone ne saurait être sous-estimé, un pays ne pouvant rejoindre la coalition que s'il a déjà mis en place les infrastructures nécessaires à une telle tarification. De ce point de vue, un pays comme la Corée du Sud qui s'apprête à lancer en 2015 un système de marché du carbone couvrant les émissions de son industrie est bien plus avancé que d'autres grands émetteurs comme l'Inde ou la Russie. Comment inciter ces pays à rejoindre le groupe des trois pays pionniers ? D'une façon générale, l'incitation sera d'autant plus forte que l'accord climatique global aura simultanément tracé des voies positives en matière de coordination internationale des actions face aux risques climatiques.

Un « agenda des solutions »

Dernier paramètre susceptible de déplacer les curseurs à la conférence climat de Paris 2015 : la construction d'un « agenda des solutions » qui souligne les cobénéfices que peuvent tirer les acteurs d'une action précoce réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Le plus important de ces cobénéfices est la réduction des pollutions locales et des dommages sanitaires liés à l'usage du charbon. C'est manifestement l'un des ressorts importants de la stratégie climatique de la Chine qui est devenu l'acteur central de la négociation climatique. La construction d'un « agenda positif » est susceptible de révéler bien d'autres cobénéfices incitant les gouvernements à rejoindre un accord universel.

Au gré des années, l'agenda des conférences climatiques s'est chargé de nouvelles thématiques alors même que la négociation faisait du surplace, voire régressait, en matière de coordination des actions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Des thématiques nouvelles, comme l'adaptation au changement climatique, les transferts de technologies bas carbone, les nouveaux mécanismes financiers, sont introduites via des groupes de travail ad hoc sans véritablement apporter de nouvelles perspectives. La marche vers une coopération accrue en matière de réduction d'émission sera facilitée si l'on ramène ces thématiques générales à des questions précises, en proposant aux acteurs concernés des programmes d'action concrets apportant des solutions. En sélectionnant une ou deux priorités au sein de chaque domaine, on gagnerait ainsi en efficacité et l'on passerait d'une vision de substitution stratégique à celle de complémentarité. Donnons juste quelques exemples pour illustrer le propos.

Concernant les questions d'adaptation au changement climatique, le cinquième rapport du GIEC a révisé à la hausse ses projections de remontée du niveau de la mer en soulignant la vulnérabilité des zones de deltas, dont les plus peuplées sont situées en Asie et en Afrique. Un programme ciblé sur les stratégies de défense face à ce risque, avec des financements ciblés sur les zones à plus forte vulnérabilité et un partage d'expérience des pays les plus innovants dans la recherche de solutions, serait plus efficace que les dissertations générales sur les mérites respectifs de l'adaptation et de l'atténuation.

Un autre domaine sur lequel le cinquième rapport du GIEC met l'accent est la vulnérabilité de la production alimentaire des pays en développement aux perturbations climatiques qui s'annoncent. Au plan technique, une voie d'adaptation importante pour les paysans est de disposer de matériels vivants (semences et animaux) capables de résister aux changements des conditions climatiques. En son temps, la « révolution verte » avait contribué à de grands progrès agricoles dans ces pays en lançant des programmes de recherche de sélection en direction des agricultures du sud. N'est-ce pas le moment de lancer un nouveau programme de ce type, sous l'égide des Nations unies, pour accroître les capacités de réponse des paysans du sud aux dérèglements du climat ?

En matière de transferts de technologies, une grande partie de la discussion introduite au sein de la CCNUCC s'est focalisée sur la question des brevets et des droits de propriété qui risqueraient de freiner les transferts de technologies bas carbone vers le sud. Cette problématique, tout à fait pertinente pour la diffusion de médicaments antisida, ne l'est pas pour ce type de technologies dont les transferts peuvent être très rapides, comme le montre la délocalisation des industries produisant des panneaux photovoltaïques en Chine. En revanche, le déploiement des technologies de capture et de stockage de carbone (CCS – carbon, capture and storage) se heurte à de nombreuses barrières. Or les scénarios du GIEC révèlent que les trajectoires d'émission qui permettent de limiter les risques d'un réchauffement à 2 °C passent par un déploiement à grande échelle de ces technologies. Plutôt que de discuter des brevets, ne vaut-il pas mieux construire un programme international de coopération technologique en matière de CCS, en tirant le maximum de leçon des pilotes qui pourraient être installés dans différentes régions du monde ?

Les innovations sont-elles susceptibles de déclencher des nouveaux financements ? À mesure que s'éloignait la perspective d'une généralisation rapide d'une tarification du carbone, des propositions se sont multipliées pour mobiliser des financements additionnels et remplir les tuyauteries permettant de mobiliser les 100 Md$ promis à Copenhague. On peut certes compter sur les financiers pour rivaliser d'imagination en matière de montage de produits non conventionnels. Ainsi formulée, cette question du financement n'a guère de sens. Si un accord climatique débouche sur une réelle perspective en matière de tarification du carbone, on verra immédiatement apparaître de multiples financements nouveaux pour orienter l'économie vers le bas carbone. Les États-Unis ont opéré une complète révolution énergétique depuis une décennie en mettant en exploitation les hydrocarbures non conventionnels, sans rencontrer la moindre difficulté pour mobiliser des centaines de milliards de dollars supplémentaires. Investir dans une chaîne de production, de transport et de distribution de gaz naturel australien à destination du Japon implique un investissement de l'ordre de 50 Md$ que les grands opérateurs énergétiques n'ont aucune difficulté à trouver ! Si l'on change leur système de prix en tarifant correctement le prix du carbone, on réorientera ces investissements vers une transition énergétique compatible avec la protection du climat.